Remarques préliminaires

Le présent article vise à examiner les rééditions suisses de l’Encyclopédie en exploitant les prospectus d’annonce publiés dans les périodiques de l’époque et les avis ou avertissements des libraires-imprimeurs (« éditeurs » selon le terme actuel) insérés dans les volumes de texte ou de planches. La bibliographie matérielle de ces rééditions et l’organisation interne de leurs tomes fournissent également des informations significatives. Divers auteurs ont déjà décrit ou partiellement étudié ces rééditions [1] ; je tiendrai évidemment compte de leurs acquis tout en approfondissant la problématique et en examinant la répartition des planches, rarement abordée jusqu’ici.

Mon étude apporte aussi un éclairage différent de celui de Robert Darnton [2] qui a retracé l’histoire complexe de ces rééditions en étudiant les archives de la Société typographique de Neufchâtel : il a démêlé les méandres des nombreuses tractations qui ont conduit à différentes associations éditoriales dans lesquelles Charles Joseph Panckoucke (1736-1798) œuvrait en sous-main. Je me contenterai d’en proposer une synthèse lors de la présentation des aspects historiques de chacune de ces rééditions, tout en apportant, si nécessaire, quelques compléments.

Le mot Encyclopédie employé seul ci-après s’identifie à l’édition originale parisienne de Diderot et D’Alembert : Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (17 volumes de discours, 1751-1765 ; 11 volumes de planches, 1762-1782). Le Supplément renvoie au Nouveau Dictionnaire pour servir de Supplément aux dictionnaires des sciences et des arts dû à Jean-Baptiste Robinet (4 volumes de discours, 1776-1777 ; 1 volume de planches, 1777). La Table analytique se rapporte à la Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les XXXIII Volumes in-folio du Dictionnaire des sciences, des arts et des métiers et de son Supplément de Pierre Mouchon (2 volumes, 1780). J’utiliserai indifféremment « « volume de discours » ou « volume de texte ».

Le succès de l’Encyclopédie a suscité de nombreuses rééditions. Deux rééditions suisses sont ici analysées en détail : l’in-quarto de Pellet (seul ou avec la Société typographique de Neufchâtel) et l’in-octavo des Sociétés typographiques de Lausanne & Berne. Quant à la contrefaçon genevoise in-folio, elle est présentée plus succinctement. Ne seront pas évoquées ici les rééditions toscanes (Lucques et Livourne) ni l’Encyclopédie d’Yverdon ni l’Encyclopédie méthodique. Ces deux dernières constituent une refonte importante considérablement augmentée de l’originale et sont plutôt considérées comme des suites que comme des rééditions.

Précisons la signification de certains termes utilisés dans le présent article. Aujourd’hui, le terme « réédition » s’applique à une édition qui comporte des modifications par rapport à l’édition originale qui sert de modèle. Je l’applique donc aux in-quarto et in-octavo étudiés ici, bien que les éditeurs de ces rééditions utilisent le terme « Édition », « Édition nouvelle » « Édition conforme à… ». Dans chacune de ces rééditions, les éditeurs ont procédé à des réimpressions ou tirages différents qu’ils qualifient également d’éditions : « Seconde Édition, Troisième Édition », ce qui n’est pas sans embrouiller le lecteur moderne. Cette terminologie tout comme l’historique de ces rééditions constituent un véritable « imbroglio bibliographique », pour reprendre une expression de Robert Darnton [3], car leurs dates de publication ne se succèdent pas les unes après les autres, mais se chevauchent entre 1777 et 1782. Désentortiller ces rééditions et éditions diverses permet d’éclaircir quelque peu les termes utilisés par les éditeurs concernés.

On parle d’une « édition partagée » quand deux ou plusieurs libraires-imprimeurs s’associent pour produire un même ouvrage ; j’utiliserai l’esperluette « & » pour mentionner les différents partenaires. Leur adresse respective s’affiche ensemble sur les exemplaires publiés (la succession des noms peut varier), mais toute latitude est laissée à chacun des partenaires de publier la page titre sous leur seule adresse typographique.

Concernant les planches, on parle de « série » et « sous-séries » lorsqu’il est nécessaire de différencier un domaine générique de ses composants, par exemple le domaine mathématiques qui comprend aussi Géométrie, Optique, Astronomie, etc. L’appellation de « planches regroupées » s’applique à deux ou trois planches de l’Encyclopédie regravées et groupées sur un seul cuivre. Un « pied de page » (à ne pas confondre avec la « réclame », ce mot en bas d’une page qui est le même que le premier mot de la page suivante) consiste en une indication dans la marge inférieure d’une page de texte ou d’une planche, soit à gauche, soit à droite. Différents éléments peuvent figurer en pied de page : signature du dessinateur ou du graveur, mentions destinées au relieur comme l’indication de cahier (par exemple, tome et titre abrégé de l’ouvrage) ou la mention d’une série de planches, voir encore un chiffre, généralement arabe et italique, pour indiquer l’emplacement d’une planche au sein d’un volume de planches.

De nos jours, on trouve assez facilement sur le Web les volumes de textes et les recueils de planches de l’Encyclopédie, du Supplément et de la Table analytique. Dans un certain nombre de bibliothèques, ces ensembles sont constitués de volumes disparates, provenant de différentes rééditions ou tirages, même si leur reliure est identique. Remarquons que cette hétérogénéité n’est que très rarement précisée sur la notice bibliographique virtuelle de l’ouvrage conservé qui recopie la fiche du catalogue. De plus, leur format est souvent mentionné de manière uniforme, alors qu’il s’avère parfois différent pour les volumes de textes et les volumes de planches correspondants (voir plus avant). Seule la consultation des volumes individuels permet de déceler leur assemblage hybride.

Avouons d’emblée que la longue période de confinement durant laquelle cet article a été écrit m’a permis de consulter sur le web un grand nombre de séries complètes et de comparer des tomes apparemment semblables conservés dans des bibliothèques différentes. Les périodiques, quant à eux, ont été consultés via le Gazetier universel ou la plateforme suisse E-Newspaper Archives.Ch [4]. Afin d’éviter d’alourdir inutilement cet article, les dates de consultations ne seront pas mentionnées : elles se situent toutes entre avril 2020 et juin 2021.

L’in-quarto de Pellet se dit « absolument la même » que son modèle parisien, tandis que de son côté, l’in-octavo se veut conforme à l’in-quarto de Pellet ; or, l’examen attentif de ces rééditions montre qu’aucune d’elles n’est conforme à son modèle, ce qu’attestent les nombreux exemples exposés plus avant.

Lors de rééditions, les textes doivent d’abord passer entre les mains d’un rédacteur qui décide des modifications à apporter ; il en va de même des graveurs qui reproduisent les planches de leur modèle. Tant les textes que les planches montrent de nombreuses modifications. De plus, lorsqu’il s’avère nécessaire d’accélérer la composition des textes et/ou la gravure des planches et leurs impressions afin de faire face à une demande grandissante, les textes d’un même volume peuvent être distribués entre différents ateliers d’imprimerie, chacun recevant un nombre variable de feuilles à composer ou de planches à graver. Il en résulte que l’assemblage d’un même tome ou d’un ensemble complet de textes et de planches n’est plus du tout homogène : les variantes se manifestent d’une réédition à l’autre, voire même entre deux volumes de même tomaison (voir plus avant). Les archives de la Société typographique de Neufchâtel (ville parfois orthographiée Neuchâtel) attestent même que certains volumes ont été assemblés avec des chaperons (aujourd’hui appelées « feuilles de passe »), ces feuilles imprimées en surnombre destinées aux épreuves et aux remplacements de feuilles défectueuses, ou encore avec des défets, ces feuilles qui restent des ouvrages incomplets. En d’autres termes, des volumes publiés sous le même intitulé et portant la même adresse ne sont pas nécessairement imprimés dans un même atelier : on peut s’en rendre compte, entre autres, par les colophons (lorsqu’ils sont présents) et aussi par les ornements typographiques (fleuron, filet, cul-de-lampe, bandeau, encadrement, vignette, etc.) qui sont nécessairement différents puisqu’ils sont généralement propres à une imprimerie spécifique.

À ces variantes typographiques ou de gravure inévitables s’ajoutent également des différences dans le nombre et l’emplacement des textes d’escorte, à la fois ceux repris de l’Encyclopédie et ceux ajoutés par les nouveaux éditeurs. Une attention particulière sera accordée aux Avis et Avertissements des éditeurs, dont il est difficile d’établir une chronologie, car leur datation pose problème, sauf dans les cas où ils sont publiés dans un périodique ou s’ils portent une date précise tout en trouvant place parmi les textes d’escorte. Sans mention de date, on ne peut pas leur attribuer celle du volume dans lequel ils sont insérés, sauf (et le cas est rare) s’ils portent une pagination continue à celle des autres textes d’escorte parmi lesquels ils sont publiés, ce qui prouve qu’ils ont été composés en même temps que ces derniers [5]. S’ils ne portent ni date ni pagination, on comprend facilement qu’ils ont été insérés dans le volume au moment de sa reliure (souvent le fait des propriétaires des volumes et non celui des imprimeurs), donc à une date incertaine. Un même Avis peut en effet trouver un emplacement différent dans deux volumes identiques (même titre, même tomaison, même date d’édition, même éditeur) selon l’exemplaire consulté : ainsi un avis des éditeurs du tome XXXVI (1779) de l’édition in-quarto de Pellet à Genève est inséré juste après la page de titre dans l’exemplaire conservé à la Bibliothèque municipale de Lyon (106307) [6], alors qu’il se trouve en toute fin de volume dans l’exemplaire de la Bibliothèque de Genève [7]. Il peut tout aussi bien être écarté lors de la reliure d’un exemplaire conservé dans une autre bibliothèque. Il sera donc nécessaire, dans la suite de cet article, de préciser la bibliothèque qui possède l’exemplaire consulté, dans quel tome l’avis concerné a été inséré et de mentionner son emplacement au sein de ce tome.

Tout exemplaire d’une réédition doit être considéré comme un objet unique dans sa matérialité bibliographique et dans l’organisation de son contenu : les variantes relevées par rapport à l’original ne sont pas nécessairement les mêmes que celles présentes dans un autre exemplaire de même tomaison portant les mêmes éléments d’identification (titre, adresse, mention ordinale, millésime). Aussi est-il impératif de mentionner quels exemplaires ont été examinés lorsque ces modifications sont constatées. Il n’empêche qu’il est pourtant possible de dégager certains procédés généraux de modification propres à l’ensemble de ces rééditions.

Contrefaçon genevoise in-folio

Historique

Il s’agit ici d’une contrefaçon et non d’une réédition, dans la mesure où les volumes se font passer pour les originaux : ils utilisent le même format, la même page de titre avec les mêmes adresses typographiques et les mêmes dates que l’original parisien.

Dans l’histoire de cette contrefaçon, Panckoucke et ses associés tirent les ficelles en coulisse en utilisant des prête-noms afin de contourner l’interdiction française de republier l’Encyclopédie. Le 16 décembre 1768, Panckoucke rachète au libraire Le Breton et à ses associés les droits des futures rééditions ainsi que les cuivres des illustrations, alors qu’il reste encore cinq volumes de planches à publier.

Sous la rubrique « Livres Nouveaux », le périodique Affiches de Lyon du 27 septembre 1769 annonce le lancement d’une « nouvelle édition » de l’Encyclopédie à souscrire auprès de l’imprimeur-libraire Aimé de la Roche à Lyon :

« Cette nouvelle Édition sera en tout conforme à la première ; même papier, même caractère, même format, imprimée ligne pour ligne & mot pour mot : mais pour en faciliter l’emplette de cette riche Collection, on la propose par souscription ; elle aura dix-sept Volumes in-folio de Discours, & huit Volumes de Planches, & coutera en totalité 840 livres. On observera que le prix de la souscription de la première était de 956 livres. »

On notera qu’on ignorait alors le nombre exact de volumes de planches que comprendrait l’édition parisienne, puisqu’on en annonce ici seulement huit. Les trois premiers volumes de discours et le premier volume de planches sont annoncés pour janvier 1770, les autres devant suivre tous les trois mois. L’ensemble de l’ouvrage est censé être publié dans les trois ans « au plus tard ». Les derniers tomes de planches le seront « dans la quatrième année, parce qu’il faut avoir le temps de refaire les Planches, & de les faire tirer avec soin ». Les prix concernent les volumes livrés « en feuilles », c’est-à-dire non reliées.

Mais les plans de Panckoucke capotent : 6000 exemplaires des trois premiers volumes sont saisis et embastillés en 1770 ; ils ne seront libérés qu’en 1776. En réaction, Panckoucke s’associe en juin 1770 à deux Genevois, Gabriel Cramer et Samuel de Tournes qui publieront, durant les années 1771 à 1776, ce qu’on appelle aujourd’hui « l’in-folio de Genève » ou « la contrefaçon genevoise ». Tout comme son modèle, elle comprend 17 volumes de textes et 11 volumes de planches (et non huit comme annoncés en 1769).

Watts [8] a trouvé des exemplaires portant l’adresse de Cramer à Genève sur les tomes de textes I, II, III et IX et sur le t. II des planches (exemplaires de la Baker Library de la Harvard Graduate School of Business Administration et aussi au British Museum) et non l’adresse typographique de l’édition parisienne originale.

Pour constituer des ensembles complets, Panckoucke a assemblé des volumes disparates issus des exemplaires embastillés avec des exemplaires restants de ses trois premiers tirages, tout en faisant recomposer d’autres volumes.

Description matérielle

Irène Passeron et Yann Sordet ont retenu plusieurs critères permettant de distinguer les volumes de texte de l’édition parisienne originale de sa contrefaçon genevoise [9]. Signalons seulement deux éléments typographiques les plus immédiatement repérables. Dans les volumes de textes de l’édition parisienne, les lettrines A à I de Jean Michel Papillon représentant des hommes et des femmes de divers métiers ou des allégories de sciences [10] (Astronomes pour A ; Brodeuses pour B ; Eloquence pour E, etc.) sont remplacées par des scènes de villes dans l’in-folio genevois. Le graveur s’est certainement imposé la contrainte artistique d’illustrer ces lettrines par une ville dont la première lettre du mot est identique à la lettrine concernée (en d’autres termes, établir un lien obligatoire entre la lettre et l’image), procédé appelé « iconophore » par Thora van Male dans tous ses écrits [11]. Par exemple, la ville d’Avignon ou d’Auch (ou tout autre commençant par A) pourrait illustrer la lettrine A. Il resterait d’ailleurs à identifier chacune des villes représentées : sont-elles françaises ou suisses ? Ces iconophores sont présentes dans tous les volumes de textes, à l’exception des tomes IX, X et XII.

Autre différence de cette contrefaçon genevoise : dans les volumes de planches, le terme « livraison » sur la page de titre de l’édition originale est absent dans la contrefaçon genevoise dans les tomes V à XI. Et il va de soi que les autres ornements typographiques (vignettes, bandeaux, fleurons, culs-de-lampe, etc.) sont différents, puisque l’imprimeur effectif n’est pas celui de l’édition originale.

Planches regravées

Dans les volumes de planches, certains cuivres originaux parisiens ont été réutilisés ou retouchés, mais un grand nombre de cuivres ont entièrement été regravés : Jacques Renaud Benard en est l’auteur et applique ainsi sa marque de graveur, Benard fecit, sur presque toutes les planches.

Un autre élément permet plus rapidement de constater que l’on se trouve en présence d’un exemplaire contrefait : sur la première page d’une explication d’une série donnée (et aussi sur d’autres pages si l’explication s’étend sur plusieurs cahiers), on trouve parfois un titre en pied de page destiné au relieur qui précise l’emplacement de la série au sein d’un volume de planches. Quatre formulations sont utilisées : deux avec le titre de la série, deux autres sans ce titre. Donnons-en des exemples et leur signification.

Lorsque le titre est présent, il est précédé d’un chiffre, avec ou sans l’abréviation du mot numéro :

– « Blanc de baleine » (t. II) : 4. Blanc de baleine [12] ; à comprendre comme la 4e série du recueil de planches (série insérée entre « Batteur d’or » et « Blanchissage de toiles »).

– « Chirurgie » (t. III) : N.5. Chirurgie [13] ; à comprendre comme la 5e série (placée entre « Chimie » et « Chorégraphie »).

Lorsque le titre est absent, le pied de page mentionne uniquement le numéro de la série, accompagné ou non d’un emplacement plus précis au sein d’une sous série :

– « Tourneur et tour à figure » (t. X) : No.7. [14] ; à comprendre comme la 7e série (entre « Tonnelier » et « Vannier »).

– « Histoire naturelle », sous-série « Poissons » (t. VI) [15] : No.1. p. 3 43 planches ; à comprendre comme la 1re série (No.1.) pour « Histoire naturelle, Règne animal » ; partie 3 (p. 3) pour « Poissons, Crabes, Crustacés […] » (terme « partie » aujourd’hui nommé par les historiens « série », ici plus exactement « sous-série ») ; comprenant 43 planches.

Une autre formulation se limite à la simple mention de l’intitulé de la série, mais seulement dans le volume I et dans certaines séries des volumes II et III ; elle est absente des autres volumes. Par exemple, t. II : Faiseur de métier de bas ; t. III : Chirurgie.

Enfin, ajoutons encore deux autres éléments de différenciation facilement repérables dans ces volumes de planches : d’une part, la succession des textes d’escortes n’est pas toujours identique à celle de l’édition originale et, d’autre part, les explications sont parfois regroupées pour plusieurs sous-séries avant l’insertion de leurs planches.

Illustrons le premier cas. Dans le tome V de l’édition contrefaite [16], l’Avis aux relieurs se trouve inséré directement après la page de titre, alors que l’édition originale insère cet Avis après le Privilège du Roy. Dans ce même exemplaire contrefait, les cinq planches de « Géométrie » sont insérées après l’Avis aux relieurs et précèdent leur explication. Les autres textes d’escorte — État détaillé, Table des Matières, Certificat de l’Académie — viennent après les explications des Sciences mathématiques, mais avant leurs planches. Cette disposition est tout à fait inhabituelle et incohérente. En d’autres termes, l’assemblage de ces diverses sections s’est effectué avec une certaine négligence.

Passons au second cas. Dans la contrefaçon genevoise, il peut arriver qu’un volume regroupe les explications de plusieurs sous-séries avant de les faire suivre par l’ensemble des planches correspondantes. Ainsi dans la série « Histoire naturelle » de ce tome VI déjà mentionné [17], les explications des sous-séries « Règne animal » (comprenant les sujets « Quadrupèdes », « Oiseaux », « Poissons ») et « Règne végétal » se suivent sans interruption, regroupant ensuite les 104 planches. Dans l’édition parisienne, les explications précèdent chacune de ces séries.

La réédition in-quarto et ses « trois éditions »

Présentation matérielle

Si les ouvrages de format in-folio s’identifient à des publications de prestige qui s’adressent à un public privilégié de lettrés et d’amateurs fortunés, les ouvrages au format in-quarto sont destinés à un public plus large, moins exigeant et moins favorisé socialement.

Ce format permet des économies de production, d’où la vente à un prix nettement plus abordable. L’impression des textes, leur distribution et la reproduction des planches sont néanmoins réalisées avec moins d’attention.

La réédition in-quarto connaît trois réimpressions ou tirages différents que les éditeurs nomment « éditions ». On pourrait être tenté de présenter ces éditions séparément dans la mesure où leur adresse typographique et leur mention ordinale diffèrent pour deux d’entre elles, mais elles sont en réalité toutes trois imbriquées l’une à l’autre. Malgré les apparences, le véritable éditeur se cache sous des prête-noms. Retracer leur historique permet de comprendre leurs différences bibliographiques [18].

Présentée succinctement, cette réédition in-quarto comprend :

- 36 volumes de texte de l’Encyclopédie et du Supplément (articles intégrés).

- 3 volumes de planches (sélection des planches de l’Encyclopédie et du Supplément).

- 6 volumes de la Table analytique.

Précisons les références bibliographiques complètes qui sont quelque peu différentes selon les volumes de textes ou de planches et selon les différentes éditions de cet in-quarto.

Volumes de textes de la première édition : Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Société de gens de lettres. Mis en ordre & publié par M. Diderot, & quant à la Partie mathématique, par M. D’Alembert. Nouvelle édition. [Tomaison], A Genève, chez Pellet, Imprimeur-Libraire, rue des Belles-Filles, [date].

Ces volumes sont publiés de 1777 à 1779.

Volumes de textes de la troisième édition : Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Société de gens de lettres. Mis en ordre & publié par M. Diderot, & quant à la partie mathématique, par M. D’Alembert. Troisième édition. [Tomaison], A Genève, chez Jean-Léonard Pellet, Imprimeur de la République [à partir de janvier 1778]. A Neufchâtel, chez la Société typographique, [date].

Ces volumes sont publiés de 1778 à 1779.

Volumes I et II de planches : Recueil de planches pour la Nouvelle édition du Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Avec leur explication. [Tomaison], [adresse : soit uniquement celle de Pellet, soit celle de Neufchâtel, soit les deux], [date].

Volume III des planches : Suite du Recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques. Avec leur explication. Tome Troisième, [adresse : soit uniquement celle de Pellet, soit celle de Neufchâtel, soit les deux], [date].

Ces trois volumes de planches sont publiés de 1777 à 1779.

Table analytique : Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les XXXIX volumes in-quarto du Dictionnaire des sciences, des arts et des métiers, Lyon, Amable Leroy, 1780-1781.

Que constatons-nous ? Les volumes de textes de la première édition se distinguent par la mention « nouvelle édition » avec la seule adresse de Pellet à Genève. Aucun volume ne porte l’indication de « deuxième édition » (voir l’explication ci-après dans l’historique). La mention ordinale de « troisième édition » est utilisée pour l’édition partagée de Jean-Léonard Pellet à Genève & la Société typographique de Neufchâtel.

Quant aux volumes de planches, les titres diffèrent selon les deux premiers volumes (Recueil de planches. Nouvelle édition) ou le troisième (Suite du recueil de planches ; pas de mention de nouvelle édition). Ces trois volumes de planches sont communs aux deux éditions de textes. Rappelons que lorsqu’il s’agit d’une édition partagée, la page de titre peut citer les noms des deux associés ou ne comprendre que la mention de l’un des deux.

D’autres différences sont également à constater sur ces pages de titre, ce sont les ornements d’imprimerie, encadrements, vignettes, fleurons ou filets typographiques, qui sont propres à chaque atelier d’imprimerie qui a procédé à la composition et l’impression des volumes. La base de données FLEURON, développée par Silvio Corsini de l’Université de Lausanne, rassemble les ornements d’imprimerie utilisés dans la Suisse romande, à Avignon et à Lyon ; elle permet d’identifier les imprimeurs. J’ai rassemblé une centaine d’ornements divers publiés dans les volumes des rééditions suisses in-quarto et in-octavo, mais leur étude, bien que passionnante, dépasse le cadre de la présente étude.

Historique de l’in-quarto

Les ouvrages ci-dessus sont publiés sous de fausses adresses suisses : la production est en réalité dirigée depuis Lyon et Paris. Sur le plan strictement juridique, ces rééditions suisses ne sont pas des contrefaçons dans la mesure où la loi sur le privilège du roi ne s’applique pas en dehors des frontières du royaume de France[19]. Leurs publications sont légales, mais par facilité, on les qualifie aujourd’hui de « pirates », du point de vue des Français. Seule la Table analytique est publiée avec privilège royal sous une adresse lyonnaise : le libraire mentionné est néanmoins, ici aussi, un nom d’emprunt.

Watts a étudié quelques annonces publiées dans les journaux [20] ; je les ai réexaminées tout en dépouillant systématiquement divers périodiques afin de disposer d’une bonne vingtaine d’annonces publicitaires relatives aux éditions in-quarto et in-octavo publiées entre 1777 et 1782 : la Gazette de Berne (ainsi nommée, mais son titre exact s’intitule Nouvelles de divers endroits), la Gazette de Leyde (de même, mais paraît sous Nouvelles extraordinaires de divers endroits), le Journal helvétique et ponctuellement d’autres journaux. Elles proposent, pour la plupart, des souscriptions auprès de Pellet à Genève ou de la Société typographique de Neufchâtel, ou parfois aussi, auprès d’un libraire installé en dehors de la Suisse.

D’une part, l’examen des annonces et avis des éditeurs et, d’autre part, l’étude des archives de la Société typographique de Neufchâtel (voir Darnton) donnent à voir les deux facettes d’une même histoire, d’un côté celle sous laquelle les éditeurs se présentent officiellement à leurs futurs acheteurs et, de l’autre, celle dont le fonctionnement caché révèle les tractations entre partenaires de cette réédition.

Chronologiquement, c’est la Société typographique de Neufchâtel qui, la première, envisage une réédition in-quarto de l’Encyclopédie. De son côté, Panckoucke qui détient les droits de l’édition originale préfère s’associer au projet plutôt que de tenter de s’y opposer et voir ces rééditions lui échapper (convention du 3 juillet 1776 [21]).

Parallèlement, en décembre 1776, le libraire lyonnais Joseph Duplain lance aussi une souscription pour une édition in-quarto, mais sous un prête-nom, celui de Pellet à Genève. Ici aussi, Panckoucke trouve plus avantageux de traiter avec le Lyonnais afin d’en recueillir les profits. Ils sont à présent quatre imprimeurs-libraires pour mener à bien cet ambitieux projet : Panckoucke à Paris ; Duplain à Lyon avec son homme de paille Pellet à Genève ; Frédéric-Samuel Ostervald à la tête de la Société typographique de Neufchâtel. Les contrats amendés et renouvelés à plusieurs reprises ainsi que les perfidies de toutes sortes (dissimulations, tromperies, trahisons, coups bas, etc.) feront craindre à tout moment le naufrage de ce quadriumvirat dans lequel les associés se méfient les uns des autres. De plus, chacun n’exerce sans doute pas la même influence. Si Panckoucke joue l’arbitre et s’occupe de la production des volumes de planches, c’est Duplain qui centralise les opérations : distribution du papier et des textes à copier aux différents ateliers d’imprimerie, réception en retour des feuilles imprimées et leur assemblage (éventuellement leur reliure en volumes) ainsi que leur distribution aux libraires qui sont en contact avec les souscripteurs [22]. De leur côté, si la Société typographique de Neufchâtel et Pellet servent de prête-noms, ils s’impliquent aussi comme imprimeurs, comme en témoignent certains colophons :

« A Geneve, de l’Imprimerie de Jean-Léonard Pellet, 1777 »

« De l’Imprimerie de Jean-Léonard Pellet, Imprimeur de la République, 1778 »

« A Genève, de l’Imprimerie de La Société typographique, 1778 »

L’association quadripartite se terminera en janvier 1780, suivie de la vérification des comptes, soigneusement falsifiés par Duplain, qui durera jusqu’à septembre de la même année. Vu le rôle majeur joué par Duplain à Lyon, on comprend dès lors mieux l’appellation ironique donnée par Voltaire en janvier 1777 à cette réédition : « Encyclopédie de Lyon [23] ».

Certaines annonces, comme celle de la Gazette de Berne [24] du 8 octobre 1777, sont pourtant sans ambiguïté quant aux véritables éditeurs de l’ouvrage : « Téron l’aîné […] à Genève donne avis qu’on y fait actuellement livraison des 2 premiers vol. de l’Encyclopédie nouvelle Edit. en 32 vol. 4to, qu’exécutent divers Imprimeurs pour le Comte [sic] d’une Société de Libraires de France … ». Une autre preuve explicite date de 1778 dans un Avertissement, paginé civ du tome I (1778) [25] : les éditeurs de l’édition in-octavo annoncent suivre page par page l’édition in-quarto « publiée à Lyon et Genève ». Les lecteurs de l’époque étaient donc parfaitement au courant que Lyon était le partenaire de Genève.

Les mentions des pages de titre serviront ci-après pour désigner ces différentes rééditions in-quarto : d’un côté, « Pellet à Genève » ou « Nouvelle édition » et, de l’autre, « J. L. Pellet & Société typographique de Neufchâtel » ou « Troisième édition ». Toutefois, lorsqu’il s’agira de personnes physiques, leur nom sera utilisé.

Les diverses annonces permettent de suivre l’in-quarto en cours de fabrication, de retracer l’évolution des décisions, d’élucider la signification des appellations « Nouvelle édition », « Seconde édition », « Troisième édition ». On comprendra mieux les raisons pour lesquelles les ensembles de cet in-quarto aujourd’hui conservés dans les bibliothèques sont souvent hétérogènes.

Nouvelle édition

Les tomes publiés sous cette appellation s’étendent de 1777 à 1779. Examinons les informations officielles fournies par les journaux. À partir de janvier 1777 paraissent divers avis, prospectus et annonces pour la souscription d’une « Nouvelle édition de l’Encyclopédie » au format in-quarto. Les souscriptions se placent chez les « principaux libraires de l’Europe ou directement chez Pellet, libraire à Genève ». Le plus souvent, le nom de Pellet prend place à côté du libraire local : tel est le cas du libraire Joannes Franciscus Vander Elst à Malines qui centralise les souscriptions de sa ville et de la province dans le prospectus de lancement du 23 mars 1777 [26]. Parfois, c’est le nom seul du libraire local qui est mentionné, comme le fait, dans la Gazette de Leyde du 3 janvier 1777, « Téron l’aîné, directeur du Magazin littéraire, au bas de la Cité, à Genève ».

Dans un premier temps, les libraires-imprimeurs envisagent 29 volumes de discours et 3 volumes de planches qui seront distribués à raison de six à huit par an. Si le nombre de volumes de planches reste inchangé au cours des annonces, celui des volumes de discours sera régulièrement revu, et les libraires dépositaires auront parfois du mal à suivre ces modifications : alors que Pellet [Duplain] annonce déjà 36 volumes de discours le 20 avril 1779, le libraire Téron en est encore à mentionner 33 volumes quatre mois plus tard, le 11 août 1779 dans la Gazette de Berne.

Les volumes seront délivrés en feuilles, mais ils pourront aussi être brochés, reliés en veau ou en basane, comme l’expriment plusieurs annonces, tel l’Avis du 3 janvier 1777 dans la Gazette de Leyde : « Les Cartonnures ou Reliures se payeront à-part ».

Deuxième édition in-quarto

Il n’y a pas de tomes publiés sous cette appellation. Dans la Gazette de Berne du 15 octobre 1777, les éditeurs informent que « tous les exemplaires de l’in-quarto étant placés » (terme sous lequel il faut comprendre les souscriptions enregistrées nominativement), ils ont décidé de réimprimer toutes les feuilles livrées jusqu’alors, à savoir 150 exemplaires des tomes I à IV. Ils ouvrent « une nouvelle souscription », mais ces nouveaux acheteurs recevront d’abord les tomes V et VI en même temps que les anciens souscripteurs, tandis que les quatre premiers tomes ne seront disponibles qu’en janvier 1778. Cette décision est prise afin de ne pas retarder les livraisons en cours : on utilisera donc des presses différentes pour les premiers volumes à réimprimer. On comprend dès lors que cette deuxième édition est constituée de la manière suivante : édition nouvelle pour les tomes I à IV, et édition commune à la première et deuxième édition pour les volumes suivants. Tous les volumes de cette deuxième édition seront imprimés avec la même fausse adresse de Pellet à Genève. Cette réimpression explique la raison pour laquelle plusieurs bibliothèques actuelles possèdent un ensemble complet dont les quatre premiers volumes portent une date postérieure aux suivants.

Certains libraires tirent profit de cette nouvelle édition pour liquider les souscriptions qu’ils ont réservées précédemment. Ainsi, l’annonce du 22 octobre 1777 parue dans la Gazette de Berne incite les nouveaux souscripteurs désireux « de ne pas s’assujettir au retard de la livraison des premiers volumes que comporte cette réimpression » à acquérir les quatre premiers volumes aux conditions de la première souscription auprès du libraire Téron l’aîné à Genève. Soulignons que tant que les volumes ne sont pas encore sortis de presse, ce ne sont pas des « volumes » que l’on peut trouver auprès des libraires, mais des souscriptions. On comprend dès lors la raison pour laquelle aucun volume ne porte cette mention de « deuxième édition ».

Troisième édition in-quarto

La « Troisième édition » est une édition partagée entre Jean-Léonard Pellet à Genève & la Société typographique de Neufchâtel. Cette dernière justifie son implication dans un Avertissement inséré aux pages cij-xciij du tome I (1778) [27] : « Le Sieur Pellet, Imprimeur à Genève, craignant que les soins qu’auroint exigé de lui la troisième édition de l’Encyclopédie, n’eussent retardé les livraisons des deux premieres, nous a associé à ses engagements ». Les tomes publiés sous cette appellation s’étendent de 1778 à 1779, alors que la première et deuxième éditions ne sont pas achevées.

Avant d’aborder le lancement de la « troisième édition », arrêtons-nous un instant sur un brûlot lancé en novembre 1777. Nous verrons plus avant l’incohérence décelée dans les annonces elles-mêmes d’une édition « absolument la même que son modèle ».

À l’époque, Simon Linguet l’avait déjà dénoncé avec force dans un petit libelle publié dans les Annales politiques, civiles et littéraires [28] de novembre 1777. Watts [29] en a reproduit des extraits, mais j’ai réexaminé l’ensemble des reproches formulés. Intitulé « Brigandage typographique, d’une nouvelle espèce », Linguet critique non seulement l’Encyclopédie, « le monument le plus imparfait qui ait jamais été élevé dans la littérature. Le projet était beau : l’exécution a été loin d’y répondre », et le Supplément « de plus mauvais goût ». D’après ses calculs, insérer le Supplément et réduire le format de l’in-folio à un in-quarto aboutirait à 56 volumes de 800 pages chacun. Il est donc impossible de respecter le nombre de volumes annoncés sans mutiler des articles ou tout simplement d’en supprimer : « De deux choses l’une, donc, ou l’édition du Lac [remarquons l’appellation ironique] aura 1600 pages par volume in-4°, ce qui est difficile, ou elle ne contiendra que moitié de ce qui est promis au public, ce qui est un vol qu’on lui fait ». Cette manœuvre, poursuit-il, est due à Panckoucke, libraire « fécond en ruses de cette espèce », qui « se cache sous la marque de l’imprimeur Pellet ». Et de conclure : « Le public ne peut donc être trop en garde contre cette charlatanerie Typographique, entée sur une charlatanerie Littéraire », et de louer l’encyclopédie d’Yverdon, « digne de confiance », qui n’a « ni l’enflure ruineuse, ni la maigreur intéressée de celles dont le libraire Panckoucke se rend successivement le colporteur, sous des noms empruntés ». On remarquera que les milieux avisés de l’époque n’ignoraient donc pas que Panckoucke agissait en sous-main.

Sous le titre de « Troisième souscription », Pellet [Duplain] réplique à cet article assassin par une « Lettre aux éditeurs » datée du 7 janvier 1778 qui paraît en mars dans le Nouveau Journal helvétique [30]. Cette lettre combine habilement la réfutation aux arguments de Linguet et la promotion pour une troisième édition de l’in-quarto. Linguet ignore les caractères (polices, en termes actuels), le nombre de lignes et le nombre de pages par volume, ainsi que les raisons des suppressions suite à l’intégration des articles du Supplément. Quant aux planches supprimées, l’éditeur suisse dit y avoir suppléé en utilisant des informations issues du Dictionnaire de Commerce et de la Description des arts et métiers. Il insiste aussi sur sa fidélité au modèle parisien : « J’assure de nouveau que je ne fais aucune suppression à l’édition de Paris, que je copie scrupuleusement ». Il va même jusqu’à nier son association avec Panckoucke : « L’imprimeur de Genève n’a aucune société avec le libraire de Paris ». Il annonce que les quatre premiers volumes de textes ont été livrés, que les deux suivants sont finis. Cette troisième souscription ne sera entamée que lorsqu’il sera « assuré d’un certain nombre de souscripteurs ». Il rassure aussi les amateurs : « Je ne dérangerai rien aux presses qui travaillent sur la première & seconde [sic], afin que les livraisons soient faites comme je l’ai promis, & sans interruption. J’acheterai des caractères neufs, je monterai de nouvelles presses, & je commencerai dès que j’aurai un nombre suffisant de souscripteurs. Si je n’y parviens pas, je ne ferai point cette édition ». Pour s’en assurer, Pellet invite les clients potentiels à s’inscrire auprès d’un libraire de leur choix, il va même jusqu’à suggérer la formulation de souscription qui sera clôturée le 1er mars 1778.

Sans vouloir prendre parti, constatons que Linguet et Pellet [Duplain] sont l’un et l’autre de très mauvaise foi et mentent tous deux de manière éhontée.

Sollicitation de nouveaux souscripteurs

Des accroches publicitaires, parfois mensongères, sont utilisées pour solliciter toujours davantage de nouveaux souscripteurs, avant même la sortie des premiers volumes, telle « les éditeurs ne tireront que le nombre d’exemplaires qui seront demandés » (déjà en janvier 1777 [31]) ou encore « il ne reste que 400 exemplaires à placer » (dès mai 1777).

Les libraires-imprimeurs se basent sur les souscriptions reçues pour définir le montant d’un tirage et n’entament sa production que lorsqu’ils sont assurés d’un nombre suffisant de commandes. Lorsqu’ils affirment n’avoir plus d’exemplaires disponibles, alors même que l’ensemble des volumes ne sont pas encore ni entièrement composés ni imprimés et encore moins distribués, ils veulent dire que le tirage en cours correspond au nombre de souscriptions reçues. C’est la raison pour laquelle ils lancent une deuxième, puis une troisième édition alors même que la première n’est pas achevée ; ils agissent de la sorte, car la demande ne cesse de croître.

Avantages annoncés et modifications avouées

Dans leurs annonces publiées dans les journaux ou dans leurs avis insérés dans les volumes de texte, Pellet ou la Société typographique de Neufchâtel vantent les qualités de leur édition in-quarto. Certes, ils soulignent brièvement l’intérêt et le succès de l’édition de Paris, mais ils dénoncent en creux un certain nombre de défauts auxquels ils disent remédier et qui justifient leurs modifications ou suppressions. Ils réfutent ainsi les reproches qui leur sont adressés.

Au fil de ces annonces et avis successifs, les atouts de l’édition in-quarto non seulement se répètent, mais ils varient et se multiplient ; ils sont parfois même présentés sous forme d’une énumération afin d’en accentuer l’importance.

La liste ci-dessous rassemble tous les avantages éditoriaux mis en évidence par les éditeurs dans leurs prospectus de lancement, leurs avis et avertissements insérés dans les volumes de discours ou de planches qui ont systématiquement été dépouillés. Cette liste complète utilement les éléments déjà étudiés par Doig [32]. J’ai volontairement omis d’en préciser la source, car même les citations figurent comme telles dans plusieurs avis et prospectus ; dès lors laquelle faut-il citer puisqu’il est impossible pour certains d’entre eux (comme déjà dit) d’en établir la chronologie s’ils ne sont pas datés. Pourtant, un indice se cache sous l’emploi du futur simple pour notifier les modifications ou suppressions à venir, ou celui du passé simple pour souligner les « améliorations » déjà réalisées. On constate aussi que des engagements annoncés disparaissent de certains avis, car entretemps, les éditeurs les ont sans doute abandonnés, faute de faisabilité, mais leurs arguments ont néanmoins contribué à servir d’accroche publicitaire.

Les modifications de contenu que les éditeurs présentent comme des avantages de leur édition sont ci-après synthétisés et regroupés par thèmes. Si nécessaire, j’y ajoute un bref commentaire entre crochets.

Ainsi, en vantant les nombreux atouts et qualités de leur édition in-quarto, en justifiant les modifications, améliorations et suppressions apportées, les éditeurs avouent implicitement qu’ils sont loin d’une « édition conforme » à l’Encyclopédie parisienne, comme ils le répètent haut et fort.

Engagements divers

– Édition in-quarto « absolument la même » que celle de Paris qui est copiée « scrupuleusement » et qui n’en diffère que par la suppression « des planches inutiles ».

– Le nombre de volumes passe successivement de 29, à 32 et 36 volumes de textes. Le nombre de volumes de planches reste inchangé depuis le début du lancement, soit trois recueils de planches.

– Diminution de prix, soit 344 liv. contre 1400 liv. pour l’édition parisienne.

– Les volumes seront imprimés sur du beau papier d’Auvergne [33].

– Les textes seront composés sur un « caractère neuf », le Philosophie.

[On remarquera l’ambiguïté du terme « neuf », car cette police de caractère figurait déjà en tant qu’exemple VII dans le tableau des caractères romains et italiques en usage dans l’imprimerie du tome II (1751) de l’Encyclopédie. Ce caractère, assimilé aujourd’hui à un Petit Pica romain, a été inventé par le graveur et imprimeur-libraire Pierre Haultin vers 1549 [34].]

– Sur les 36 volumes de discours, trois volumes seront gratuits.

[Annoncée en 1778, cette gratuité est toutefois à nuancer au cours des avertissements ultérieurs. D’une part, il faudra payer « les frais de voiture depuis Neufchâtel » et, d’autre part, la gratuité de trois volumes n’est accordée qu’aux souscripteurs antérieurs au 1er janvier 1779. Ceux qui ont souscrit après cette date devront soit retirer leur commande et récupérer leur premier versement, soit accepter de payer les trois volumes annoncés comme gratuits. Les éditeurs stipulent avoir inséré ce même avis dans les tomes XI, XIII et XVII des textes. Il faut bien entendu comprendre qu’ils ont distribué cet avis avec la livraison des feuilles des volumes correspondants, mais cet avis ne figure pas toujours dans les exemplaires consultés.]

– Les deux premiers volumes seront décorés des portraits de Diderot et D’Alembert « gravés par les meilleurs artistes de Paris ».

[Ces portraits, dessinés par C. N. Cochin et gravés par L. J. Cathelin, sont parfois absents des volumes consultés.]

– Si un souscripteur découvre un article supprimé qui aurait échappé aux rédacteurs ou aux imprimeurs et qui n’est pas justifié par les éditeurs, ceux-ci s’engagent à réintégrer cet article oublié dans un volume supplémentaire qui sera livré gratuitement. En 1779, un délai de dix ans est laissé aux souscripteurs pour mentionner ces omissions.

[Il n’y aura pas de volume supplémentaire.]

Suppressions de planches

Passer de douze volumes de planches (onze dans l’Encyclopédie et un dans le Supplément) à seulement trois volumes de planches dans l’édition in-quarto nécessite la suppression d’un grand nombre de planches. Les éditeurs s’en justifient à plusieurs reprises.

– La suppression de plusieurs planches permet de diminuer considérablement le prix.

– La plupart des planches de l’Encyclopédie de Paris sont inutiles.

– Suppression de « toutes les planches des Arts et Métiers ».

[Les éditeurs passent sous silence les autres séries de planches qu’ils ont également supprimées : Agriculture, Antiquités, Art héraldique, Chasses, Forges, Histoire naturelle, Manufacture des Glaces, Pêches.]

– Des objets ont été gravés plusieurs fois dans l’Encyclopédie.

[Cette remarque est exacte. J’ai notamment remarqué « Le Tour d’horloger » qui est décrit et illustré aux Pl. XLVIII à LII du tome X du Recueil de planches dans la série Tourneur et tour à figure ; il fait aussi l’objet des Pl. XIII, cotée KK à XVIII cotée PP du tome IV de la série Horlogerie.]

– Il est superflu d’illustrer « un marteau, une enclume, un soufflet, une lancette & mille choses usuelles » dont les lecteurs connaissent la forme et l’usage depuis l’enfance.

– « L’artiste et l’artisan ne peuvent pas s’instruire en parcourant les gravures qui, malgré leur perfection, ne représenteront ni la variété des mouvements ni la mobilité de la main qui les multiplie dans le même moment. »

– Plusieurs fabriques de Lyon ne reconnaissent plus les métiers qu’ils exercent dans la soie, le duvet, l’émail de fleurs.

– Les planches des domaines ci-après sont « scrupuleusement » maintenues : Mathématiques, Statique, Dynamique, Hydrostatique, Hydrodinamique, Ballistique et toutes les parties de la Méchanique, la Cosmographie, la Chymie, l’Anatomie, la Chirurgie, l’Architecture civile, militaire et navale ; « toutes ces planches seront exécutées par les plus habiles [artistes] ».

– Toutes les figures relatives aux sciences exactes seront conservées et distribuées « avec plus d’ordre et d’économie ».

– Des gravures non coloriées « demandent trop de fatigue à nos yeux et trop d’efforts à notre intelligence » ; elles seront remplacées par des définitions ou des descriptions.

– « Le discours est parfois préférable au burin » et les définitions peuvent facilement représenter la plupart des machines, des instruments, des végétaux et des minéraux, et presque tous les outils de ces arts.

[Remarquons que cette opinion se trouve en totale opposition avec celle de Diderot qui écrivait dans le Discours préliminaire [35] : « Un coup d’œil sur l’objet ou sur sa représentation en dit plus qu’une page de discours ».]

– Ou énoncé autrement : « Il est mille occasions où la parole peut représenter à l’esprit ce que les planches s’efforcent de peindre aux yeux ».

[Cette disposition devrait s’appliquer à toutes les planches des arts et métiers. Il est pourtant une exception dans le domaine de l’horlogerie dont la série de planches est néanmoins absente des recueils de planches. À la toute fin de certains exemplaires conservés du tome XXXVI des textes de l’in-quarto[36] et de l’in-octavo[37] se trouve insérée une planche d’horlogerie, accompagnée de son explication. Celle-ci regroupe neuf figures de la planche V et une figure de la planche XVI issues des planches de l’Encyclopédie. Les éditeurs s’en justifient dans le chapeau du texte de l’explication : « Quoique nous n’ayions annoncé aucune Planche d’Horlogerie, cependant nous avons fait graver les Figures qu’il eût été très-difficile de suppléer au Discours ». Curieusement, l’article Horlogerie de ces deux rééditions ne fait aucune référence à cette planche regravée.]

– L’Explication des figures précédera les planches dans chaque recueil.

[Ambiguïté de cette formulation : l’Explication de toutes les planches sera-t-elle en tête du volume ? Ou en tête d’un domaine de planches ? Ou en tête de chaque série de planches ? Voir plus avant « les séries retenues dans les trois volumes de planches » où l’on constate deux procédés différents utilisés.]

Nous avons énuméré ci-dessus les raisons invoquées par les éditeurs pour justifier la suppression de nombreuses planches. Raymond Birn [38] estime que cette réduction de planches procède d’une différence de point de vue entre l’édition parisienne et l’édition in-quarto : Diderot souhaite promouvoir le travail des arts et métiers, tandis que Pellet veut former le goût de ses lecteurs et leur permettre de mieux assimiler la culture savante. Pour ma part, je pense que les intentions des éditeurs étaient beaucoup plus mercantiles que soucieuses de visées pédagogiques.

Suppressions d’ornements typographiques

– Suppressions des ornements superflus, prodigués sans nécessité dans l’édition parisienne.

– Suppression des vignettes qui servent « plutôt d’ornement que d’instruction ».

Modifications ou rectifications d’articles

– Corrections des fautes d’orthographe.

– Rectification des erreurs de géographie et de chronologie « qui déparoient l’édition de Paris ».

– Motivation en fin d’article de tout article critiqué ou censuré.

[Non réalisé.]

– Les articles des volumes du Supplément seront fondus dans le texte « afin d’éviter aux lecteurs la peine d’ouvrir plusieurs volumes différents pour un même article ».

[Ces articles sont parfois placés en note plutôt que fondus dans le texte ; voir ci-dessous Suppressions d’articles ».]

– D’où la nécessité d’apporter des corrections afin d’éviter les doubles emplois entre deux articles issus de l’Encyclopédie et du Supplément, en choisissant celui qui apparaîtra « le mieux traité ».

[Voir ci-dessous les Suppressions d’articles.]

– Des articles ont été déplacés « dans les endroits qu’indiquait l’ordre des matières ou la vraie dénomination des choses ».

[Exemple : les articles AGIS, ANNIBAL, ANTOINE, AUGUSTE ont été réécrits « avec plus de soin » et déplacés « sous les mots Guerre punique, Sparte, Triumvirat, &c. »]

[Voir plus avant, sous « Les séries retenues dans les trois volumes de planches », les remarques formulées dans le tome I du Recueil de planches dans la série Art militaire.]

Additions d’articles

– Addition de quelques articles « que leur rareté ou leur utilité rendent précieux ».

– Les changements dans l’administration ont nécessité des « notes ajoutées aux mots AFFUT, CORPS-ROYAL D’ARTILLERIE, CANON, etc., additions ou corrections […] effectuées par M. de Pommereul, officier et écrivain distingué ».

– De nouvelles définitions et descriptions seront ajoutées afin de remédier aux planches qui ont été supprimées. Elles seront prises dans les cahiers des arts et métiers de l’Académie des sciences [i.e. Description des arts et métiers], dans le Dictionnaire des Arts de l’abbé Jaubert, et « dans les meilleurs Auteurs ».

[Voir plus avant les recueils de planches I et III qui comprennent, dans leurs explications, des « Observations » issues de ces divers ouvrages.]

[Les éditeurs copient aussi, sans l’avouer, des articles publiés dans l’Encyclopédie d’Yverdon ; par exemple, FORTE-PIANO dans le tome XV (1777, p. 66) est repris textuellement du tome XXX (1773, p. 253) où il est mentionné comme nouvel article.]

– Une liste des additions sera placée en fin du dernier volume. « Cette espèce de Supplément contiendra les articles nouveaux & les corrections aux articles anciens qui nous ont été envoyés trop tard. »

[En fait les additions seront fondues avec les articles omis par deux textes d’escorte paginés la suite des textes, l’un dans le tome XVII (1778) « Additions aux XVII premiers volumes », l’autre dans le tome XXXI (1779) « Additions ». Voir plus avant « Traitement des articles omis de l’Encyclopédie ».]

Suppressions d’articles

– La suppression d’un article refait et corrigé nécessite la suppression de l’article défectueux.

– « Suppressions supposées » et « suppressions nécessaires » d’articles.

Ces suppressions sont explicitées dans un « Avis des Éditeurs » de quatre pages non datées, mais paginées séparément de [1] à 4 et insérées à la fin du tome XI (1777) de la « Nouvelle Édition », exemplaire de la Bibliothèque municipale de Lyon (103022) [39]. Cet Avis répond aux reproches formulés par des lecteurs mécontents qui ont constaté des suppressions.

Les éditeurs se justifient par des exemples d’une trentaine de « Suppressions Supposées » et d’une quarantaine de « Suppressions nécessaires ». Dans le premier groupe, on trouve notamment « ANGLOIS (Langue Angloise). Cet article que l’on suppose supprimé, se trouve au mot Langue, où l’on parloit déjà de la Langue Angloise, tome IX, page 266 » [citation complète] ; AIMANT traité sous Magnétisme ; CALCUL DES NOMBRES (horlogerie) dans Pendule le (horl.) » ; CUIVRE dans Mines (travaux des mines de cuivre) ; ACTE & ACTION (Belles-Lettres) introduits, l’un dans Poème dramatique et, l’autre, dans Poésie épique ; etc. Dans le second groupe, mentionnons notamment « ABRICOTIER. Le Dictionnaire n’a pas une colonne & demie : nous avons dû substituer le Supplément qui contient plus de dix colonnes, parce que l’article du Dictionnaire y est refondu & perfectionné » [citation complète] ; de même AULNE, CHENE, etc.

Ces diverses « suppressions » ou modifications se synthétisent par quelques procédés : articles déplacés et réintroduits dans d’autres articles ou en note ; articles raccourcis ; articles omis partiellement réintégrés (voir plus avant « Traitement des articles omis de l’édition originale ») ; suppression de renvois rendus nécessaires par la réduction massive de planches. Par ricochet, la réécriture des articles dont le texte servait d’explication aux planches correspondantes qui ont été supprimées : par exemple, AIGUILLE, BAS, BATTRE L’OR, BRASSERIE, BLANCHISSERIE, CHAPEAU, etc. Vérification faite pour l’article BLANCHISSERIE : l’article de l’Encyclopédie (t. 2, p. 275-278) se lit en concordance avec les figures des deux planches correspondantes (tome II du Recueil de planches), tandis que l’article de la réédition in-quarto (t. 5, p. 127-131) a entièrement été réécrit sans aucune référence aux planches, puisque celles-ci ont été supprimées.

Les articles du Supplément sont soit supprimés soit introduits partiellement ou au complet à leur place chronologique ou en notes ; d’autres se substituent tout simplement à l’article original et déplacent celui-ci en note. Donnons quelques exemples. L’article « TACHES, en Astronomie » reste comme article principal, alors que celui du Supplément est placé en note. Il en va de même des articles de musique écrits par Rousseau ou provenant de son Dictionnaire de musique, tandis que les nouveaux articles écrits par Castillon dans le Supplément sont relégués en notes. L’article CORSE du Supplément (4 pages) est préféré à la version de l’Encyclopédie (un seul paragraphe). L’article « SUISSE, la (Géog. Mod.) » de l’Encyclopédie mentionne tous ses cantons, tandis que ceux-ci se retrouvent dispersés à leur ordre alphabétique. L’article « FANATISME (en Philosophie) » est incorporé dans « SUPERSTITION ».

Doig et Crépel signalent encore d’autres changements : intégration en notes des 6000 corrections mentionnées par l’abbé de Saas en 1764 dans ses Lettres sur l’Encyclopédie. Des phrases de liaison laudatives ou critiques sont quelquefois insérées entre un article de l’Encyclopédie et celui du Supplément[40]. Les changements portent surtout sur les arts mécaniques, les blasons, l’Antiquité, l’armée, la géographie, la religion, la littérature, tandis que les beaux-arts et la philosophie sont peu modifiés. Les articles de politique et d’économie maintiennent le ton polémique de leurs modèles, tandis que ceux traitant de religion sont plus prudents et augmentés de nombreuses notes. Les nouveaux articles sont marqués A.N., mais cette marque sert aussi pour des additions à des articles déjà existants : Doig en a établi la liste, volume par volume [41].

Séries retenues dans les trois volumes de planches

Précisons tout d’abord que les formats bibliographiques in-folio, in-quarto et in-octavo, ne s’appliquent, à proprement parler, qu’aux volumes de texte. C’est donc par facilité que nous attribuons par exemple le format in-quarto à un volume de planches dont la hauteur du dos est équivalente à la hauteur d’un volume de texte de ce format. Pour être tout à fait exacte, la référence devrait s’exprimer en dimensions et non en type de format [42].

Spécifions ci-dessous les séries retenues dans chacun des volumes de planches ainsi que les sous-séries. Comme annoncé par les éditeurs, les explications sont généralement rassemblées en tête du domaine (ou nom générique) plutôt que de les insérer entre chacune des séries de planches. Cette disposition a pour but de réduire le coût de fabrication puisqu’il évite l’alternance des cahiers composés sur des presses typographiques et les planches imprimées sur des presses en taille-douce. Ce procédé fait également économiser du papier lorsque les explications n’occupent qu’une partie de page. La succession des éléments (explications, observations, planches) n’est pas uniforme ; aussi est-elle précisée dans la présentation de chacun des volumes.

Dans les volumes consultés, il n’y a pas de signature de dessinateur, car les dessins originaux sont de qualité suffisante pour être copiés. En revanche, toutes les planches des trois tomes sont signées du graveur Jacques Renaud Benard [43] : Benard Direx ou plus rarement Benard Fecit ou Benard Dir. Benard dirige un atelier de gravure chargé de l’ensemble des planches. Néanmoins, il se pourrait que d’autres noms de graveur puissent illustrer d’autres exemplaires non consultés, dans la mesure où les éditeurs souhaitaient publier sans tarder.

Les chiffres entre parenthèses reproduisent le nombre de planches mentionné dans l’Explication [44]. Remarquons que ce nombre est parfois exagéré dans la mesure où les éditeurs comptent pour deux ou trois planches une planche double ou triple. Ainsi, la pl. I de la série Marine se lit au format à l’italienne et se déplie : c’est une planche double qui occupe la place de deux planches simples.

Rappelons que la succession des éléments dans chacun des tomes ci-après est propre aux exemplaires consultés et peut varier d’un exemplaire à une autre.

Tome I (1778) [45], Pellet à Genève

Ce volume de planches regroupe 28 sous-séries dans les Sciences mathématiques, 3 autres dans l’Art militaire et 2 dans la Marine, soit un total de 33 séries. Les explications précèdent chacun des domaines illustrés ; s’y ajoutent, pour certaines d’entre elles, des « Observations ».

- Sciences mathématiques. Explications (p. 1-35) suivies des planches.

Géométrie (5 planches) ; Trigonométrie (2) ; Arpentage & Nivellement (3) ; Algèbre (2) ; Sections coniques (3) ; Analyse (2) ; Méchanique (5) ; Hydrostatique, Hydrodinamique & Hydraulique (3) ; Machines hydrauliques : Machine de Marly (2) ; Pompe du Réservoir de l’égout (1) ; Pompes pour les incendies, avec des pompes à bras (1) ; Machine à épuiser les eaux d’une mine, d’un marais, &c. (2) ; Moulin à vent (1) ; Machine de Nymphembourg (2) ; Moulin à vent qui puise l’eau, exécuté dans un jardin de Madame de Planterose, situé au fauxbourg St. Seber à Rouen (5) ; La Noria (4), Canal & écluses (1) ; Pompe à feu (6) ; Fontaine filtrante (1) ; Optique (6) ; Perspective (2) ; Astronomie (26) ; Géographie (2) ; Gnomonique (2) ; Navigation (1) ; Fabrication des instrumens de Mathématique (3) ; Physique (5) ; Pneumatique (3).

- [Art militaire] Évolutions de terre : Observations préliminaires (p. 1-61 ; comprend aussi les Observations des Évolutions de la Cavalerie, p. 61-71, article de M. Le Blond) suivies des explications p. 72-87, puis viennent des planches : Art militaire-Évolutions de l’infanterie (14 pl.), Évolutions de la cavalerie (1), Fortification & artillerie (18).

- Explication (p. 1-31) suivies de 37 pl. (avec planches doubles, triples et quadruples, soit 52 pl.) ; Marine-Évolutions navales : Observations préliminaires (p. 1-13, « article tiré d’un manuscrit [….] » ; 7 pl.).

Ce tome I rassemble les planches des séries de mêmes intitulés regravées d’après une sélection opérée dans trois volumes du Recueil de planches de l’Encyclopédie : Sciences mathématiques (tome V, 1767), Art militaire (tome I, 1762) et Marine (tome VII, 1769). À l’exception des cinq planches des Exercices d’infanterie de l’Art militaire qui sont omises, toutes les planches reproduites portent la même numérotation que celle de l’Encyclopédie, mais l’indication se fait en chiffres arabes et non en chiffres romains.

Plusieurs planches sont regroupées sur un même cuivre pour former des planches doubles ou triples. Ainsi, le nombre de planches mentionné ci-dessus peut ne pas correspondre au même nombre de cuivres ; voir plus avant « Procédés pour réduire le coût des planches ». L’Explication porte en pied de page sur certaines pages par cahier l’indication : « Tom. I. (Des Pl. du Dict. rais. des Arts.) ».

On remarquera surtout que certaines explications sont augmentées d’« Observations préliminaires » (absentes dans les explications des planches originales de l’Encyclopédie). Dans la série Art militaire : « Évolutions de terre », « Évolutions de la cavalerie » ; dans la Marine : « Évolutions navales ». À première vue, ces textes semblent nouveaux puisqu’ils ne figuraient pas dans les explications de l’édition originale. Mais à y regarder de plus près, ces observations reproduisent mot à mot les articles issus du tome VI des volumes de textes de l’Encyclopédie : Évolutions de l’Infanterie (p. 170a-196b), Évolutions de la Cavalerie (p. 196b-201b), Évolutions navales (p. 201b-206b).

Tome II (1779) [46], Pellet à Genève

Ce tome II comprend 12 séries dont 8 regroupées sous l’Architecture. Les explications précèdent chacun des domaines.

- Anatomie. Explications (p. 1-56) suivies de 33 planches.

- Architecture. Explications (p. 1-47) suivies de 81 planches distribuées en Coupe de pierres (5), Moulin à scier des pierres (3), Machine à forer des pierres (1), Maçonnerie (13), Carrier Plâtrier (1), Tuilerie (3), Couvreur (1), Carreleur (2).

- Chymie. Explications (p. 1-11) suivies de 25 planches.

- Chirurgie. Explications (p. 1-8) suivies des planches (36) et d’une planche intitulée « Chirurgie, Frontispice » signée Benard Direx, placée après les explications.

- Explications (p. 1-48) suivies de 19 planches.

Toutes les planches de cet exemplaire sont signées du graveur Jacques Renaud Benard : Benard Direx ou plus rarement Benard fecit ou Benard Dir. La série Musique porte en sus la signature du graveur Antoine Jacques Richomme (Richomme Sculp.) ; or dans l’Encyclopédie, ces planches étaient gravées par Mme De Lusse.

Il n’y a aucune signature de dessinateur sauf dans deux séries. Dans celle d’Architecture, la pl. 14 porte la signature de J. F. Blondel ; les pl. 16, 17 et 18, celle de F. Franque. Ces deux dessinateurs étaient déjà accrédités comme tels pour ces mêmes planches dans le tome I du Recueil de planches de l’Encyclopédie.

L’ensemble des planches de ce tome II sont regravées d’après cinq séries de l’Encyclopédie et proviennent de trois recueils différents, munies des mêmes numérotations, mais celles-ci sont indiquées en chiffres arabes et non en chiffres romains : Anatomie (tome I, 1762), Architecture (tome I, 1762), Chimie (tome III, 1763), Chirurgie (tome III, 1763), Musique (tome VII, 1769). Plusieurs planches sont toutefois regroupées par deux ou trois sur un même cuivre, alors qu’elles constituaient des planches simples dans l’Encyclopédie. Voir plus avant « Procédés utilisés pour réduire le coût des planches ».

Certaines pages de l’Explication portent en pied de page l’indication ci-après : « Tom. II. (Des Pl. du Dict. rais. des Arts.) ». Il n’y a pas d’Observations préliminaires dans ce tome II.

Tome III (1779) [47], Pellet à Genève

La page de titre de ce volume est ainsi libellée : « Suite du Recueil de Planches, sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques. Avec leur explication ». Cette formulation de la page de titre est semblable à celle du volume de planches du Supplément (1777).

Ce tome III regroupe 8 sous-séries sous Mathématiques, 8 autres sous Art militaire et 9 présentées séparément, soit un total de 25 séries. Les chiffres arabes, précédés de « Suppl. » sont utilisés dans la numérotation des planches ; par exemple, « Suppl. Pl. 8 », tout comme dans son modèle, le Supplément.

- Mathématiques : Géométrie (1 planche), Algèbre (2), Méchanique (3), Optique (2), Astronomie (8), Géographie (20), Gnomonique (7), Physique (3) ;

- Architecture (17) ;

- Briqueterie (1) (Observations, p. 12-1 ; signées J., mais précision : extr. Art du Tuilier & du Briquetier) ;

- Chaufournier (2) (Observations, p. 17-29 ; signées B.C.) ;

- Couvreur (2) (Observations, p. 30-40 ; signées J.) ;

- [Architecture], Bagne de Brest (5 pl.) (Observations, p. 44-49) ;

- [Architecture], Théâtre (10) ;

- Architecture navale (1) ;

- Art militaire : Armes & Machines de guerre (13), Tactique des Grecs (2), Tactique des Romains (3), Fortification ancienne (1), Milice, Fortification, Armes, Machines des Turcs (4), Nouvelle artillerie (6), Fabrique des Armes-Fusil de munition (7), Piques et Fusil-pique (1) ;

- Chirurgie (8) ;

- Musique (21)

Les quelque 150 planches ont été regravées et sélectionnées parmi les 244 du Supplément, mais elles se succèdent dans un autre ordre. Certaines séries présentées ici séparément faisaient partie d’un domaine spécifique dans le Supplément : Bagne de Brest et Théâtre constituaient des sous-séries dans l’Architecture ; de même la Chirurgie dans l’Histoire naturelle. Les éditeurs ont supprimé du Supplément les planches relatives aux arts et métiers (Cordonnier, Couturière, Doreur sur cuir, Lingère, Luthier, etc.), ainsi que la série Antiquités et la sous-série Hermaphrodites de l’Histoire naturelle. Les planches du Supplément sont donc plus nombreuses à être reprises dans ce tome III que celles provenant des 11 volumes de planches de l’Encyclopédie, réduites dans l’in-quarto aux tomes I et II.

Les explications sont regroupées en tête du volume : Mathématiques (p. 6-20) ; Musique (p. 20) ; Architecture (p. 20-21) ; Briqueterie + Observations (p. 22-25) ; Chaufournier + Observations (p. 26-29) ; Couvreur + Observations (p. 30-40) ; Architecture, Bagne de Brest + Observations (p. 40-49) ; Théâtre (p. 50) ; Architecture navale (p. 50) ; Art militaire, Armes & Machines de guerre (p. 51-53) ; Art militaire, Tactique des Grecs (p. 33) ; Art militaire, Tactique des Romains (p. 33-34) ; Art militaire, Milice, Fortification, Fortification ancienne (p. 34) ; Art militaire, Armes et Machines des Turcs (p. 34-36) ; Art militaire, Nouvelle artillerie (p. 37), Art militaire, Fabrique des Armes, Fusil de munition (p. 37-39 et 60 [sic pour 40]) ; Art militaire, Piques et Fusil-pique (p. 60) ; Chirurgie (p. 61-64) ; Musique (p.64). L’Explication porte en pied de page sur certains cahiers l’indication : « Tom. III. (Planches du Dict. rais. des Arts. [sic]) ».

Ces explications suscitent divers commentaires.

– L’explication de la série Musique est mentionnée deux fois ci-dessus, aux pages p. 20 et 64 [48]. Toutefois, les planches ne sont reproduites qu’une seule fois en fin de volume.

– Deux séries, Musique et Tactique des Grecs, sont dépourvues d’explications et sont remplacées par une formulation, déjà présente dans le Supplément, selon laquelle ces planches « sont suffisamment expliquées dans le texte ».

– Quatre séries sont augmentées d’« Observations » (absentes dans les explications des planches originales du Supplément, 1777) : Briqueterie, Chaufournier, Couvreur et Bagne De Brest. Ces textes sont issus des articles de mêmes intitulés provenant du tome II (1776) des volumes de textes du Supplément, respectivement aux pages 54b-70b (BRIQUETIER, mais seulement à partir du bas de la page 69a), aux pages 375a-380b (CHAUFOURNIER, mais suppression des trois premiers paragraphes), aux pages 644a-649a (COUVREUR, mais suppression des deux premières colonnes) ; du tome I (1776) du Supplément, aux pages 744b-747a (BAGNE, mais suppression des deux premiers paragraphes).

Ces textes du Supplément n’étaient pas non plus originaux. L’article BRIQUETERIE est issu non pas de L’Art du Tuilier et du Briquetier (1763) de MM. Duhamel, Fourcroy et Gallon, mais d’un texte de Gabriel Jars, correspondant de l’Académie des sciences, datant de 1767 : L’art de fabriquer la Brique & la Tuile en Hollande et de les faire cuire avec la tourbe. Pour servir de suite à l’Art du Tuilier et du Briquetier. La planche de la Briqueterie (dans le Supplément et de Pellet) est celle présente dans le mémoire de Jars.

L’article CHAUFOURNIER s’inspire de L’Art du Chaufournier de Charles René Fourcroy de Ramecourt (1766), mais ne le reprend pas mot à mot. Les deux planches du Chaufournier dans le Supplément et dans Pellet sont composées à partir des figures issues de ses planches IX et X.

L’article COUVREUR provient de L’Art du Couvreur de Henri Louis Duhamel du Monceau (1766). Les deux planches du Couvreur dans le Supplément et dans Pellet sont composées à partir des figures issues de ses quatre planches.

L’article BAGNE DE BREST dans le Supplément est signé de l’ingénieur-architecte qui en a fait les plans en 1751, Antoine Choquet de Lindu, mais cette signature est supprimée dans Pellet. Celui-ci a gardé les 5 planches du Supplément.

Comment comprendre que des « Observations préliminaires » ont été ajoutées dans les explications des tomes I et III ? Est-ce une manière pour les éditeurs de faire croire qu’ils ont réactualisé certaines données ? Une accroche publicitaire semble bien confirmer cette hypothèse. Ainsi, dans le tome III (Suite du Recueil des planches) examiné ci-dessus, les Observations relatives au Chaufournier sont précédées de la remarque ci-après (p. 27) : « Quoique d’après notre Prospectus [49], nous ayons pu supprimer les Planches qui expliquent les procédés du Chaufournier, nous les avons fait cependant graver à la prière de quelques-uns de nos souscripteurs, & en conséquence, nous donnons ici leur explication avec tous les développements quelle exige ».

Pour ma part, j’avance une autre hypothèse : soucieux de ne point augmenter démesurément le nombre de volumes de discours, les éditeurs ont trouvé l’astuce de déplacer des parties d’articles dans les volumes de planches et de les convertir en « Observations ».

Dans la série Architecture, à l’emplacement de la signature du dessinateur se trouve le nom de Raphaël (1483-1520) sur les pl. 13 et 14, Raphael Inv., et celui d’Annibal Carrache (1619-1690) sur la pl. 17, Ann. Carac Inv. Le graveur y a ainsi mentionné les noms de la source des dessins. Ces signatures étaient déjà présentes dans le volume de planches du Supplément. Les sources des cartes de Géographie du Supplément ont aussi été maintenues par Pellet. En revanche, ce dernier a supprimé la signature d’Antoine Choquet de Lindu présente dans le Supplément sur les pl. 2 et 3 de la série Bagne de Brest.

Toutes les planches sont gravées du même artiste que celui du tome II ci-dessus, à savoir Jacques Renaud Bernard. Mais les planches de Musique portent en sus la signature du graveur Antoine Jacques Richomme (Richomme Sculp.).

Procédés pour réduire le coût des planches

Outre la sélection drastique dans le choix des planches, deux autres moyens sont utilisés pour réduire le coût des planches, ce que passent sous silence les annonces et les avis des éditeurs. Les éditeurs ont soit regroupé côte à côte, sur une même plaque de cuivre, deux ou trois planches individuelles, soit redistribués sur deux ou trois cuivres les figures qui occupaient un plus grand nombre de planches dans l’Encyclopédie ou le Supplément. Donnons des exemples de chacun de ces procédés.

Dans le premier procédé, deux ou trois planches individuelles de l’Encyclopédie, chacune au format à la française (format portrait), peuvent se retrouver gravées côte à côte sur un même cuivre dans l’édition suisse où la feuille imprimée se dépliera à l’italienne (format paysage).

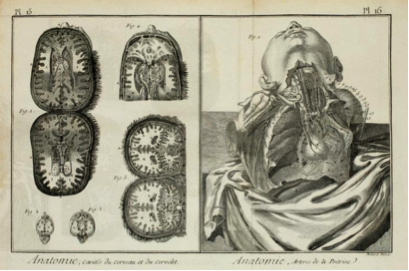

Voir, par exemple dans l’Encyclopédie, les pl. XV-XVI de l’Anatomie (tome I, 1762). Chacune de ces planches individuelles est simplement légendée « Anatomie ». Dans l’in-quarto, les planches d’Anatomie sont insérées dans le tome II (1779) [50] ; ces deux planches, légendées respectivement « Anatomie. Cavités du cerveau et du cervelet » et « Anatomie. Artères de la Poitrine », se trouvent côte à côte sur une même feuille au format à l’italienne. Les indications de planches restent les mêmes que leur modèle : « Pl. 15 » en haut à gauche de la feuille ; « Pl. 16 » en haut à droite de la feuille. Un seul cuivre a remplacé les deux cuivres originaux individuels.

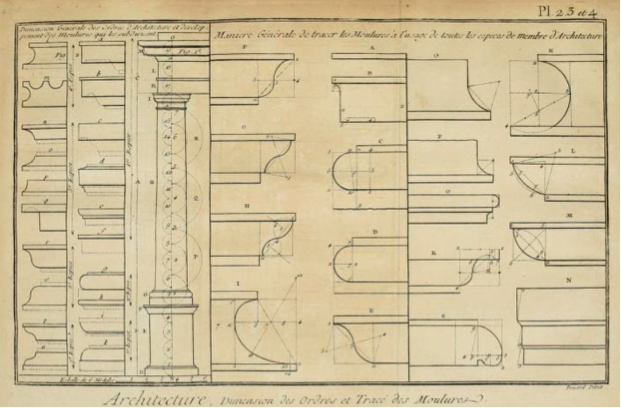

Autre exemple. Dans l’Encyclopédie, les pl. II, III, IV de l’Architecture sont simples. Chacune de ces planches est légendée « Architecture ». Dans l’in-quarto, ces planches sont insérées dans le tome II (1779) [51] ; elles sont regroupées côte à côte dans un format à l’italienne et portent une légende commune : « Architecture. Dimensions des ordres et Tracé des moulures ». Une seule indication de planche placée en haut à droite : « Pl. 2, 3 et 4 ». Un seul cuivre a remplacé les trois cuivres originaux.

Ces procédés ont fait l’objet d’un traité signé le 28 décembre 1777 entre Panckoucke et le graveur Jacques Renaud Benard [52] :

« M. Benard se charge de réduire des figures etc. de 560 in-folio, première édition, pour les graver et faire graver avec la plus parfaite exactitude possible dans les figures et lettres, en 280 planches doubles de l’in-4°, qui composeront trois volumes de ce dernier format, lesquels sont particulièrement destinés pour une édition in-4° publiée à Genève sous le nom de Pellet, en 32 volumes, ces trois volumes de planches compris. »

Certes, ces planches se présentent comme des planches doubles (voir triple), à savoir des planches au format à l’italienne qu’il faut déplier, mais je préfère parler de « planches groupées », car sur une même plaque de cuivre sont gravées deux (ou trois) planches, chacune avec sa propre numérotation, parfois avec sa légende propre, alors qu’une planche double ne porte qu’un seul numéro.

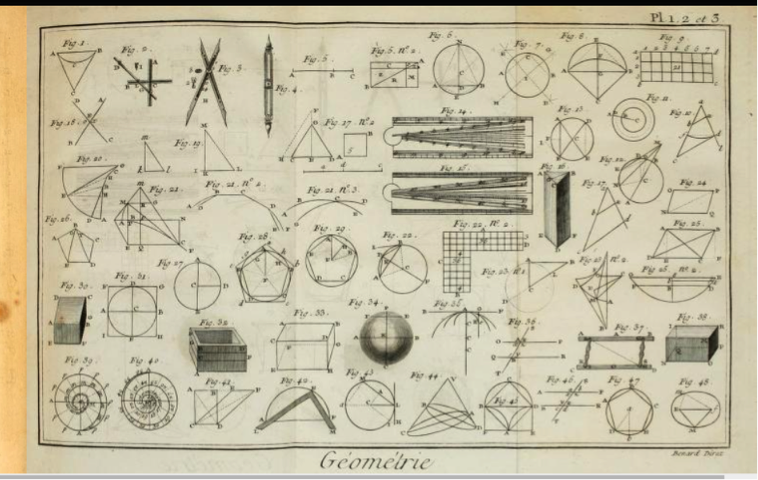

Dans le second procédé, les figures de plusieurs planches individuelles de l’Encyclopédie sont regravées sur un nombre de cuivres plus réduit et redistribuées autrement que leur modèle. Voir, par exemple, les 105 figures des pl. I-V de « Géométrie » de l’Encyclopédie (dans la série Sciences mathématiques, tome V, 1767). La répartition des figures est la suivante :

- 1-19 sur la Pl. I ;

- 20-36 sur la Pl. II ;

- 37-61 sur la Pl. III ;

- 62-86 sur la Pl. IIII ;

- 87-105 sur la Pl. V.

Ces cinq planches sont au format à la française et chacune d’elles porte la même légende : « Géométrie ». Dans l’in-quarto suisse, tome I (1778) [53], on retrouve ces 105 figures de « Géométrie » qui sont reproduites sur deux planches au format à l’italienne, dans une disposition différente de l’original :

- les fig. 1-48 sont rassemblées sur la planche marquée « Pl. 1, 2, 3 » ;

- les fig. 49-105 sont réunies sur la planche marquée « Suite de la 3, Pl. 4 et 5 ».

Deux cuivres ont donc remplacé les cinq cuivres originaux : les indications de planches ainsi que la disposition des figures permettent d’annoncer « cinq planches » dans l’explication, de garder les mêmes numéros de figures que l’original et les mêmes explications, tout en faisant une économie appréciable de papier et de cuivres. On remarquera que les figures de la pl. 3 originale sont alors réparties en deux cuivres, comme l’indication des deux planches le précise : « Pl. 3 » et « Suite de la pl. 3… ».

En résumé, plusieurs procédés sont utilisés pour réduire les coûts de fabrication des planches : passage de l’in-folio à l’in-quarto ; suppression de diverses séries ; regroupement des explications de plusieurs sous-séries : l’assemblage prend moins de temps puisqu’il ne faut plus alterner les explications sortant des presses typographiques et les planches sortant des presses en taille-douce ; planches groupées ; déplacement de figures pour épargner de l’espace.

Réactualisation de la Table analytique de Mouchon

Rappelons que l’édition originale de l’Encyclopédie et du Supplément a fait l’objet d’un index des matières dans la Table analytique de Mouchon. Le projet de cette Table avait été envisagé dès 1771 ou 1772 par Cramer et de Tournes, les associés de la contrefaçon in-folio ; leur Prospectus annoncé en janvier 1776 envisageait un seul volume [54]. En juin 1775, Panckoucke rachète aux Suisses les droits de cette Table [55]. Celle-ci est plus communément appelée la « Table analytique » ou « Table du pasteur Mouchon », car c’est ce dernier qui a réalisé l’immense travail d’établir l’index des volumes de textes et des volumes de planches. Les lettrines illustrant des métiers, dessinées par Jean Michel Papillon, utilisées partiellement pour l’Encyclopédie (de A-I) et déjà signalées, couvrent ici, comme dans le Supplément, l’ensemble des lettres de l’alphabet (sauf le W) [56]. En fin du tome II (p. 907) [57] se trouve l’Approbation signée par Suard le 14 février 1780, suivie du Privilège du Roi signé par Le Bègue le 20 octobre 1779, enregistré le 23 octobre 1779 par A.M. Lottin l’aîné, Syndic.

Examinons à présent la réédition du libraire Amable Leroy à Lyon, le prête-nom de Duplain. L’ouvrage passe ainsi de deux volumes in-folio à six volumes in-quarto (1780-1781). Le titre est légèrement modifié en ce qui concerne le nombre de volumes, ce qui donne : Table analytique et raisonnée des Matières contenues dans les XXXIX volumes in-quarto du Dictionnaire des Sciences, des arts et des métiers, Lyon, chez Amable Leroy, Libraire, Quai de Villeroi, [date], Avec Privilège du Roi. Cette Table sert d’index analytique aux deux éditions de l’in-quarto comprenant 39 volumes.

Remarquons que l’indication « Avec Privilège du Roy » se retrouve cette fois sur la page de titre des volumes et en fin du tome VI [58]. Ce même privilège est utilisé à la fois pour l’édition originale en deux volumes (Paris) et celle en six volumes (Lyon), et les trois documents (Approbation, Privilège, Enregistrement) portent exactement les mêmes dates sur les deux éditions. Comment se fait-il que le même privilège puisse être repris pour un ouvrage, certes au titre quasi identique, mais ni l’éditeur affiché ni le lieu d’édition ne sont les mêmes ? Panckoucke, à la manœuvre dans les deux cas, est-il ainsi autorisé à réutiliser le même privilège ?

Les lettrines de Papillon ne sont pas présentes, sans doute parce qu’il aurait fallu procéder à de nouvelles plaques de cuivre (l’usure des plaques servant à la gravure en limite le tirage) ; or des économies s’imposaient.