Loger les Diderot au jour le jour avant leur installation le 1er juillet 1755 rue Taranne paroisse Saint-Sulpice [1] n’est pas tâche facile, mais les enquêtes de voisinage permettent parfois d’en apprendre un peu plus sur leurs relations de quartier.

Du côté de la rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard, nous connaissons en particulier quelques témoins bien informés dont François Jacques Guillotte (1697-1766) « exempt [2] du prévôt du connétable et maréchaux de France au gouvernement et généralité de Paris et d’Isle de France » [3] qui, pour Diderot, n’était pas qu’un officier de police. S’il le connaissait au point d’en faire un contributeur de l’Encyclopédie [4], c’est que Guillotte était justement son logeur rue Mouffetard en 1747. La preuve, connue depuis longtemps et qui confirme la proximité des Diderot et des Guillotte, se trouve dans une note de l’officier de la prévôté générale des monnaies Jean Perault adressée le 20 juin 1747 au lieutenant général de police Nicolas René Berryer (1703-1742) : « Il demeure rue Mouftard [sic] chez le Sr Guillot [sic], exemt du Prevost de l’isle, en montant a main droite au premier » [5]. Perault [6] tenait l’information de Pierre Hardy de Levaré (vers 1695-1778) [7], curé de Saint-Médard de 1741 à sa mort, qui confirmait ses dires par écrit le 22 juin 1747, dans sa fameuse lettre à Berryer :

Le Sr Diderot est un jeune homme qui a passé sa première jeunesse dans le libertinage. Il s’est enfin attaché a une fille sans bien, mais de condition ce semble egalle a la sienne, et il l’a épousée à l’insu de son Père. Pour mieux cacher son prétendu mariage, il a pris un logement dans ma paroisse chez le Sr Guillotte, sa femme ne s’y appelle que par son nom de fille ; Le nom de Diderot qu’il porte n’est peutetre qu’un masque dont il se couvre luy même. Guillotte est certeinement au fait de tout le mystère ; il n’ignore ny sa conduite ny ses dangereux sentiments [8].

Les Diderot avaient donc quitté la rue Traversière, paroisse Sainte-Marguerite, où ils habitaient quand leur fille Angélique [9] est décédée le 29 septembre 1744 [10], pour la rue Mouffetard. C’est là que leur premier fils, François Jacques Denis Diderot, est né, et c’est donc à l’église Saint-Médard qu’il a été baptisé le 28 mai 1746, avec Guillotte et sa femme, Marie Anne Collet Desroches (avant 1690-1767), pour parrain et marraine [11]. Nous notons que le baptême de l’enfant (qui porte bien, selon l’usage, les mêmes prénoms que son parrain, auxquels celui de son père a été ajouté) avait alors été administré par le vicaire A [?] Decattay [12] et non par le curé de la paroisse. Hardy de Levaré n’avait donc pas menti quand il affirmait en parlant de Diderot dans sa lettre de dénonciation de 1747 : « Il est vray que je n’ay jamais parlé a ce jeune homme, que je ne le connois pas personnellement » [13] !

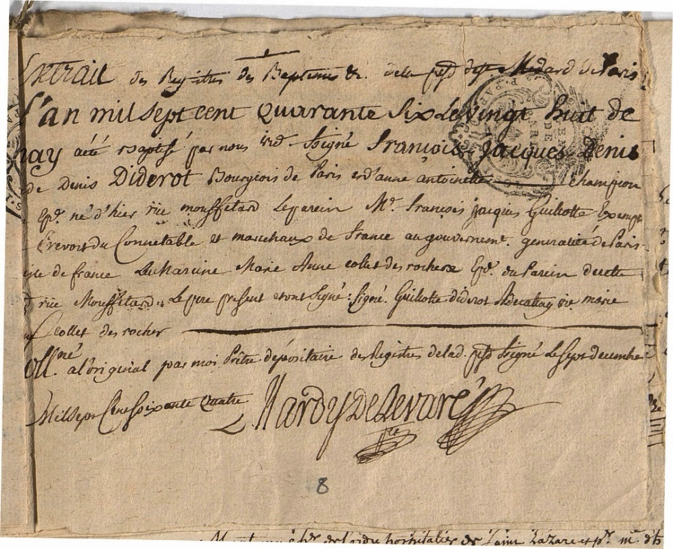

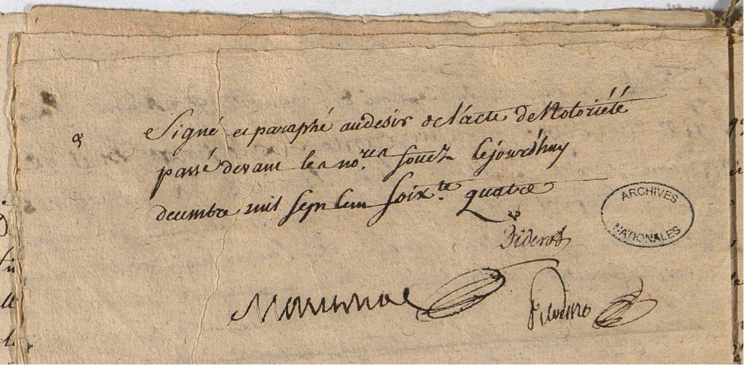

En revanche, c’est bien lui qui a établi l’extrait dont Diderot avait eu besoin en 1764 [14] pour préciser les prénoms des quatre enfants qu’il avait eus. Les registres paroissiaux ont disparu comme l’on sait en 1871, mais grâce à cet acte de 1764, il subsiste au Minutier central des notaires de Paris des extraits authentiques, et celui-là porte au recto la signature du curé dénonciateur (Figure 1) et au verso celle de Diderot (Figure 2). L’histoire ne dit cependant pas si c’est Diderot qui était allé chercher le document, et s’il avait effectivement rencontré Hardy de Levaré en 1764… même si l’on peut en douter vu le manque du quantième de décembre 1764 sur tous les versos des extraits joints à l’acte de notoriété.

Figure 1. Extrait de baptême de François Jacques Denis Diderot le 8 mai 1746 établi en 1762 par le curé de Saint-Médard Pierre Hardy de Levaré (AN, MC/ET MC/ET/XLVI/400, RS//1384), recto

Figure 2. Extrait de baptême de François Jacques Denis Diderot le 8 mai 1746 établi en 1764 par le curé de Saint-Médard Pïerre Hardy de Levaré (AN, MC/ET MC/ET/XLVI/400, RS//1384), verso signé par Diderot

Nous ne savons pas combien de temps les Diderot sont restés rue Mouffetard, mais d’après la fiche sur Diderot établie en 1748, l’inspecteur d’Hémery le domicilie « place de l’Estrapade, chez un tapissier » [15]. Ce logeur de Diderot n’avait jamais été identifié jusqu’en 2016, mais nous avons alors découvert qu’il y avait une très forte probabilité pour qu’il s’agisse du marchand tapissier Firmin Edme Fleury, mort le 14 avril 1760 place de l’Estrapade, paroisse Saint-Benoît, où il habitait depuis le 1er juillet 1745 [16]. En effet, en 1753, ce tapissier avait en dépôt un ouvrage du médecin Jacques Barbeu Dubourg [17] et en 1761, c’est encore chez ce tapissier, à cette adresse, que Jean-Jacques Rousseau faisait porter un exemplaire de la préface de La Nouvelle Heloise à « M. Sanseverino » [18] dont nous avons pu déterminer qu’il s’agissait de Jules Alexandre, l’auteur du Génie de la littérature italienne [19].

Ce fut manifestement une adresse de courte durée car depuis le 12 juin 1749 au moins les Diderot habitent « Vieille Estrapade // au coin de la rue Neuve Ste Genevieve. // Chez Madame Chetel [20] », adresse signalée pour la première fois dans une lettre de Diderot à Maupertuis [21].

Jusqu’en juillet 1755 quand ils déménagent paroisse St-Sulpice, les Diderot sont donc restés dans le même secteur. Ils sont certes passés de la paroisse Saint-Médard à celle de Saint-Benoît puis à celle de Saint-Étienne-du-Mont, mais les distances ne sont pas bien grandes, et il était intéressant de savoir si les Diderot n’avaient pas assisté à quelques cérémonies concernant les Guillotte, dans la période 1746-1755.

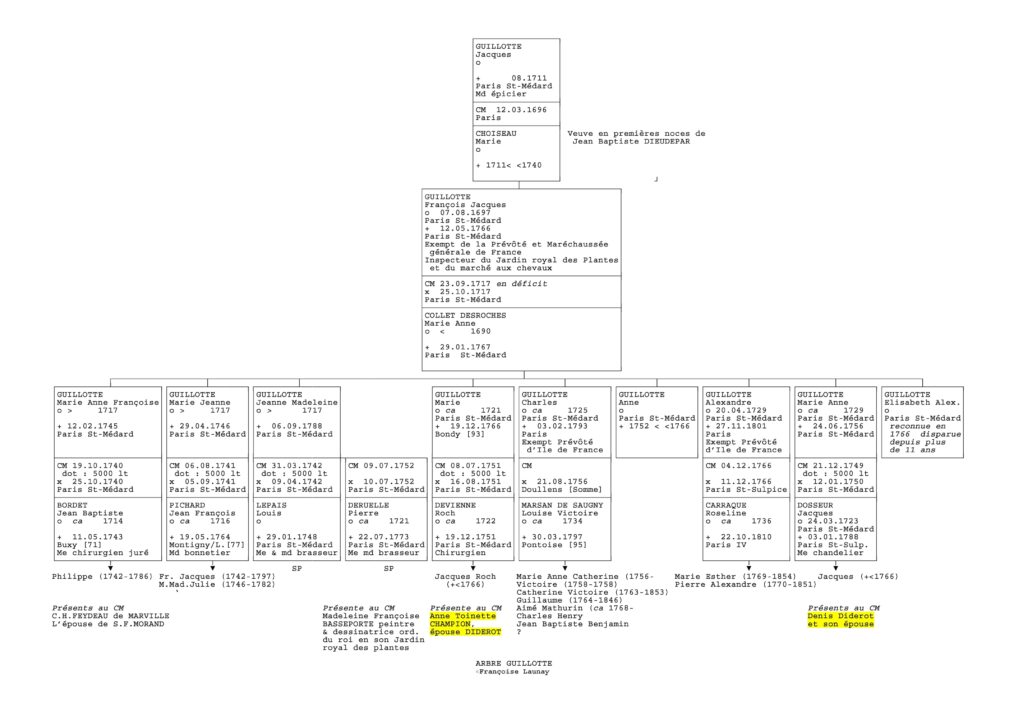

En effet, les Guillotte avaient eu, outres leurs fils Charles et Alexandre, respectivement nés en 1725 et 1729 et également exempts, au moins 7 filles, dont 5 se sont mariées entre 1740 et 1752 à l’église Saint-Médard (Figure 3).

Figure 3. Arbre Guillotte © Françoise Launay

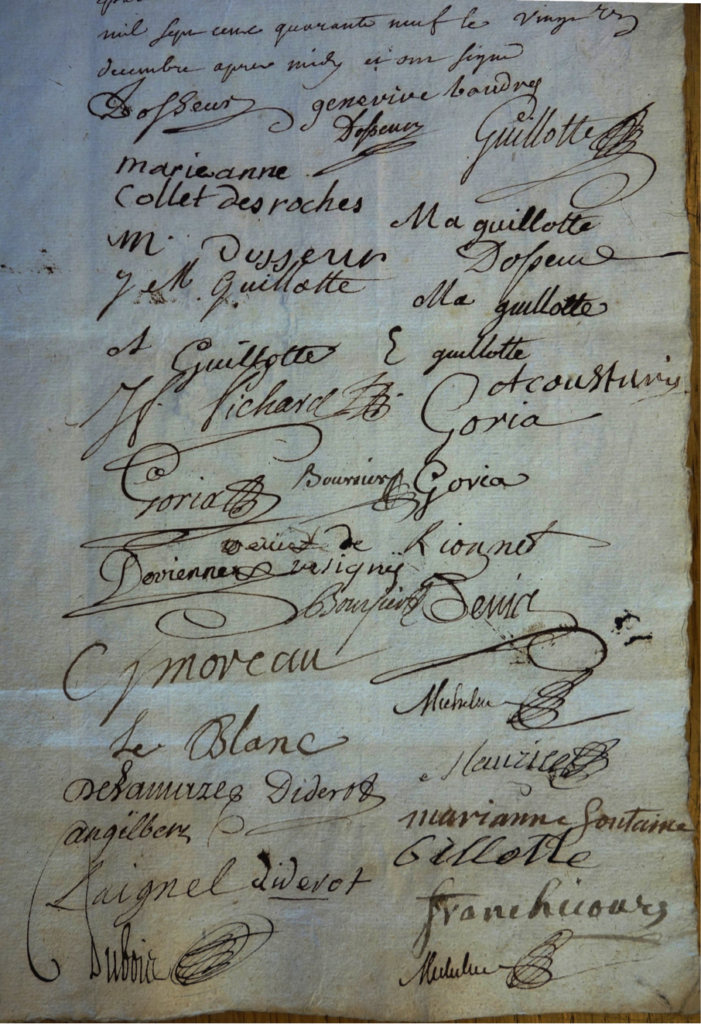

C’est ainsi que nous avons découvert que « le Sr Denis Diderot, bourgeois de Paris et Dlle Antoinette Chapron [sic] son epouse » ont signé le 21 décembre 1749, soit exactement deux mois après la sortie de Vincennes de Diderot [22], le contrat de mariage de Marie Anne Guillotte (vers 1729-1756) avec le maître chandelier Jacques Dosseur, demeurant aussi rue Mouffetard [23]. Si la signature de Diderot est bien conforme à celle que nous connaissons bien, il est assez étonnant qu’Anne Toinette signe elle aussi « diderot » tout court, sans faire précéder son nom marital de son nom de naissance, Champion (Figure 4). Toutes ses autres signatures sur des actes notariés sont en effet « champion » ou « a a champion » [24] sauf après son veuvage quand elle signera « a a champion veuve diderot » [25]. Faut-il voir là un « effet Hardy de Levaré » ?

Figure 4. Signatures sur le contrat de mariage de Marie Anne Guillotte avec Jacques Dosseur le 21/12/1749 (AN, MC/ET/XVII/589). Celle de François Jacques Guillotte est en haut à droite, celle des Diderot en bas au centre

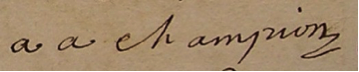

Par ailleurs, « Dlle Anne Anoinette Champion, epouse du Sr Denis Diderot, bourgeois de Paris, amy » a signé le contrat de mariage d’une autre fille des Guillotte, Marie (vers 1721-1766) avec le chirurgien Roch Devienne le 8 juillet 1751 [26]. Elle signe alors « a a champion », et Diderot n’est pas présent (Figure 5).

Figure 5. Signature d’Anne Toinette Champion sur le contrat de mariage de Marie Guillotte avec Roch Devienne le 8 juillet 1751 (AN, MC.ET/XVII/799).

Si les Diderot avaient connu les Guillotte plus tôt, ils auraient croisé l’épouse du chirurgien et académicien des sciences Sauveur François Morand à la signature du contrat de mariage d’une autre fille Guillotte, Marie Anne Françoise (après 1717-1745), avec le maître chirurgien juré Jean François Bordet le 19 octobre 1740 et ils auraient été par la même occasion « en outre honorés de la présence du lieutenant général de police Feydeau de Marville [27] » [28]. Plus intéressant à notre goût, ils auraient pu, le 9 juillet 1752 s’ils avaient été présents, rencontrer Madeleine Françoise Basseporte (1701-1780) « peintre & dessinatrice ordinaire du roi en son Jardin royal des plantes » [29] à la signature du contrat de remariage de Jeanne Madeleine Guillotte (après 1717-1788), veuve Lepais, avec le brasseur Pierre Deruelle [30].

Cependant, les Diderot ont évidemment connu les époux des filles Guillotte qui se sont mariées au début des années 1740 et en particulier le marchand bonnetier Jean François Pichard (vers 1716-1764), qui avait passé contrat de mariage avec Marie Jeanne Guillotte (après 1717-1746) le 6 août 1741 [31], et qui était présent au mariage de sa belle-sœur en 1749. Ce Pichard est bien sûr le bonnetier de la rue Mouffetard dont Diderot parle dans l’article Bonneterie de l’Encyclopédie [32], ce qui avait permis à Kate Tunstall d’affirmer à juste titre que l’aveugle de la Lettre avait réellement existé [33].

Guillotte est mort dans sa 68e année le 12 mai 1766 et son épouse ne lui a pas survécu plus de sept mois. Leurs seuls enfants survivants étaient alors leur fille Jeanne Madeleine et leurs deux fils, Charles, l’aîné, qui avait obtenu le 18 octobre 1758 la charge d’exempt en la compagnie du prévôt général d’Île-de-France qu’il avait exercée à Paris [34], et Alexandre, le jeune, à qui son père avait vendu le 28 juillet 1755 l’office d’exempt qu’il détenait depuis 1726 [35], et qui avait exercé sa charge d’abord à Bondy jusqu’en 1776, puis à Paris.

Tous les enfants des filles Guillotte sont morts sans postérité avant la fin du XVIIIe siècle.

Au moment où leur tante Jeanne Madeleine Guillotte rédigea son testament en 1788 [36], les enfants de Charles étaient au nombre de sept et l’un d’entre eux, Guillaume, était entré dans le corps de la gendarmerie en 1780 [37]. Quant aux deux enfants d’Alexandre, ils ont émigré aux États-Unis, à La Nouvelle Orléans où ils sont morts.

NOTES

[1] Bail du 17 mai 1755 avec effet au 1er juillet suivant (AN, MC/ET/XLVI/344).

[2] Exempt (Jurispr.) « […] Il y a aussi des exempts dans la compagnie de la connétablie, lesquels sont chargés, avec les autres officiers de cette compagnie, de notifier les ordres de MM. les maréchaux de France pour les affaires du point d’honneur, & d’arrêter ceux qui sont dans le cas de l’être, en vertu des ordres qui leur sont donnés pour cet effet. Il y a pareillement des exempts dans le corps des maréchaussées, dans la compagnie de robe-courte, dans la compagnie du guet à cheval, & même dans celle du guet à pié. Ces exempts sont ordinairement chargés de notifier les ordres du roi & de faire les captures, soit en exécution d’ordres du roi directement, ou en vertu de quelque decret ou contrainte par corps. », Enc. vol. VI, 1756, p. 236a-b.

[3] Formulation utilisée dans l’acte de baptême de François Jacques Denis Diderot le 18 mai 1746, dont un extrait a été établi par le curé Hardy de Levaré le 7 décembre 1764 (pièce jointe à une notoriété du 18 décembre 1764 (AN, MC/ET/XLVI/400, RS//1384).

[4] « M. Guillotte le pere » est l’auteur de l’article Pont militaire, (Architecture militaire.), Enc. vol. XIII, 1765, p. 49a-66a. Sur ce sujet, voir Irène Passeron, « Heurs et malheurs des manuscrits : un rapport de l’Académie royale des sciences dans l’Encyclopédie », RDE 59, 2024, p. 219-232.

[5] BnF, NAF 1311, fol. 4v.

[6] Sa signature est bien Perault, avec un seul « r » sur le manuscrit original.

[7] Selon son épitaphe dans l’église Saint-Médard, Pierre Hardy de Levaré, chanoine régulier de la Congrégation de France, est mort le 28 décembre 1778, âgé d’environ 83 ans.

[8] Déclaration du curé Hardy de Lévaré, BnF, NAF 1311, fol. 6r et 6v.

[9] La première fille de Diderot, morte à six semaines, portait ce seul prénom. Sa seconde fille, future madame de Vandeul (1753-1824), se prénommait Marie Angélique, et l’utilisation de son seul prénom usuel, Angélique, a été source de confusion dans des actes notariés, d’où l’établissement de l’acte de notoriété.

[10] Extrait d’acte de sépulture du 19 décembre 1744 annexé à la notoriété du 18 décembre 1764.

[11] Extrait de baptême de François Jacques Denis Diderot du 28 mai 1746 annexé à la notoriété du 18 décembre 1764.

[12] Peut-être pourrait-il s’agir d’Alexandre Decattay (qui signe aussi Decattey), bachelier de Sorbonne, Doyen d’Oizé et curé d’Yvré-le-Pôlin (Sarthe actuelle) de 1757 à sa mort survenue le 6 mai 1792 à Yvré, âgé d’environ 75 ans.

[13] BnF, NAF 1311, fol. 6v.

[14] Acte de notoriété et dépôt de pièces concernant Denis Diderot et son épouse du 18 décembre 1764 (AN, MC/ET/XLVI/400, RS//1384).

[15] BnF, NAF 10781, fol. 146.

[16] Emmanuel Boussuge et Françoise Launay, « Retour à Vincennes. Additif », La Lettre Clandestine 24, 2016, p. 319.

[17] L’ouvrage de Barbeu est la Chronographie ou description des temps etc. cité dans le Journal des Sçavans, 1753, p. 688.

[18] Jean-Jacques Rousseau, Correspondance complète, R. A Leigh éd., vol. 8 (1969), p. 168.

[19] Mentions dans deux actes notariés concernant Jules Alexandre Sanseverino : acte du 17/03/1761 (AN, MC/ET/CIX/641 et acte du 18/11/1761 (AN, MC/ET/XCII/641).

[20] Pétronille Germaine Sudan, veuve de Gaspard Chetel, décédée le 15 novembre 1753 (IAD du 20/11/1753, AN, MC/ET/LX/309).

[21] DPV, XXVIII, p. 1749-3 ; Anne-Marie Chouillet, « Trois lettres inédites de Diderot », RDE 11, 1991, p. 8-10.

[22] Voir note 16.

[23] Contrat de mariage Dosseur – Guillotte du 21/12/1749 (AN, MC.ET/XVII/589).

[24] « a a » étaient bien sûr les initiales d’Anne Antoinette, mais ce sont les prénoms « Anne Toinette », conformes à son acte de baptême, qui ont été reconnus comme ses vrais prénoms dans un acte de notoriété du 15/07/1796 (27 messidor an IV, AN, MC/ET/LXXI/126).

[25] Par exemple le 05/11/1790 (AN, MC/ET/LXXI/102).

[26] Contrat de mariage Devienne – Guillotte du 08/07/1751 (AN, MC/ET/XVII/799).

[27] Curieusement prénommé Louis (au lieu de Claude Henry) par le clerc de notaire.

[28] Contrat de mariage Bordet – Guillotte du 19/10/1740 (AN, MC/ET/XVII/726).

[29] Brevet du 29 octobre 1749 mentionné dans le dossier de pension Basseporte de 1774 (A N, O/1/667).

[30] Contrat de mariage Deruelle – Guillotte du 09/07/1752 (AN, MC.ET/XVII/805).

[31] Contrat de mariage Pichard – Guillotte du 06/08/1741 (AN, MC/ET/XVII/784).

[32] BONNETERIE, Enc. vol. II, 1752, p. 325a–328a

[33] Kate E. Tunstall, « L’aveugle qui suit l’aveugle qui suit l’aveugle qui suit l’aveugle : la philosophie intertextuelle de la Lettre sur les aveugles », L’Aveugle et le Philosophe, ou comment la cécité donne à penser, M. Chottin (éd.), Paris, Publications de la Sorbonne, 2009, p. 63-81.

[34] AN, V/1/396, pièce 458.

[35] AN, MC/ET/XXIX/499.

[36] Testament de Jeanne Madeleine Guillotte du 18/04/1788 (AN, MC/ET/XXVI/770).

[37] Mention dans son dossier de Légion d’honneur LH//1243/9.