et Bénédicte Hertz

« Géographie affective » pourrait appartenir à la longue et bien peu orthodoxe liste des désignants jaucourtiens…

Pour nous, la formule relève davantage de cette géographie personnelle évoquée entre amis autour d’une bouteille de ρετσίνα sous les toits de Paris… C’était une valse à trois temps : un, le temps fort déplace le pied du côté de la Tunisie, deux, un pas de côté vers Carcopino, trois, φτάσαμε στην Ελλάδα…

TROIS…

Le Trévoux nous assène, nous bassine, mais fallait-il s’attendre à autre chose ?

« Il y a trois personnes dans une même essence divine »…

Et plus loin ces vers :

« dans les amoureuses lois,

c’est trop d’un quand on est trois »

Las ! Laissons-lui ses certitudes (morales) et notons que ce qui peut être vrai pour les lois de l’amour ne l’est certainement pas pour celles de l’amitié : nous étions bien ce soir-là tous les trois !

TROIS…

L’Encyclopédie (ah, encore Jaucourt !) s’en tient à une stricte définition arithmétique, un récitatif sec, un D. J. peu prolixe cette fois, ni vers anglais, ni biographie, un désignant quelconque… Ajoutons alors cette petite opération à notre sauce : trois fois mercis pour les moments partagés font dans les langues de la géographie affective

شُكْرا

Vi Ringraziu

Ευχαριστώ πολύ

La musique de la langue nous invite à flâner autour de la Méditerranée dans ces trois régions mais aussi dans un même espace – une autre de tes géographies – dont tu connais bien la langue, une langue savante, une langue de l’art à la « grammaire philosophique »…

Une petite excursion dans quelques articles qui, d’après le Discours préliminaire et l’entrée ENCYCLOPEDIE, ne sont d’ailleurs rien d’autre que des « cartes ». Bref, trois fois rien… Une brève virée méditerranéo-encyclopédique avec tout de même un petit quelque chose de terra incognita… Des régions bien connues, mais des « cartes » anonymes !

Pas d’annotations ici, seulement quelques attributions… Nous espérons que tu ne nous en tiendras pas rigueur… C’est que nous nous méfions un peu, il paraît que « les Corses sont remuans, vindicatifs, & belliqueux » (CORSE, Enc., IV, p. 279a) !

Quelques attributions donc, et le souvenir d’une valse à trois temps…

En guise de préambule

Les entrées que nous proposons d’attribuer à Diderot appartiennent aux volumes I et II de l’Encyclopédie.

Diderot et Jaucourt sont les contributeurs les plus importants d’articles qui relèvent du domaine « géographie ». Jaucourt intervient dans l’aventure encyclopédique à partir du volume II dont l’« Avertissement des éditeurs » précise qu’on a « eu soin » d’apposer son nom aux articles dont il est l’auteur :

« M. le Chevalier de Jaucourt […] nous a communiqué des articles nombreux, étendus, & faits avec tout le soin possible. On en trouvera plusieurs dans ce Volume, & nous avons eu soin de les désigner par le nom de leur Auteur »

(« Avertissement des éditeurs », Enc., II, p. i).

Ainsi, tous les articles de Jaucourt dans ce volume seraient signés…

Dans les volumes I et II, hormis Diderot, seuls D’Alembert (13 articles pour le vol. I, un seul pour le deuxième deuxième et deux qui lui sont attribués dans ce même volume), Bellin (un article, vol. II) et Mallet (deux articles, vol. I) écrivent des articles qui relèvent de la géographie. Leurs interventions sont cependant quantitativement extrêmement marginales au regard de celles de Diderot. Par ailleurs, elles ne portent pas sur la toponymie de villes (tel est en effet le cas pour D’Alembert), ou bien sont des hapax (Bellin ne signe que trois articles dans ce domaine sur l’ensemble du dictionnaire et ils sont en rapport avec des fleuves et la marine), ou concernent davantage l’histoire de la géographie avec notamment des sujets en lien avec la mythologie et la religion (Mallet).

De « La Goulete » jusqu’à « Beladidgerid ou Pays des dates », ou pour d’autres le « Beled Ul-Jerid ou Pays des Sauterelles »

Guillaume Delisle, Carte de la Barbarie, de la Nigritie et de la Guinée (1707).

Charles Inselin (Graveur). Extrait. Bibliothèque nationale de France.

Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, Afrique, publiée sous les auspices de Monseigneur le Duc d’Orléans (1749).

Guillaume Delahaye (graveur). Extrait. Bibliothèque nationale de France.

Bizerte (بنزرت), 37° 16′ N, 9° 52′ E

Gafsa (ڨفصة) 34° 25′ N, 8° 47′ E

Carthage (قرطاج), 36° 51′ 29″ N, 10° 19′ 51″ E

Sources probables

BISERTE : François Léopold Vosgien et Jean-Baptiste Ladvocat, Dictionnaire géographique portatif, Paris, Didot, 1749.

CAFSA : Thomas Corneille, Dictionnaire universel, géographique et historique, t. I., Paris, J.-B. Coignard, 1708.

CARTHAGE : à déterminer.

Entrées

BISERTE, (Géog. anc. & mod.) ville maritime d’Afrique, dans le royaume de Tunis ; c’étoit autrefois la même qu’Utique. Lon. 28. 10. lat. 37. 20.

CAFSA, (Géog.) ville d’Afrique dans le Biledulgerid, tributaire du royaume de Tunis. Long. 40. lat. 27. 10.

CARTHAGE, dite la grande, (Géog.) fut autrefois capitale d’un puissant empire, & la principale ville d’Afrique près de Tunis. Scipion le jeune la prit & la ruina 146 ans avant J. C. Elle fut rebâtie sous C. Gracchus, 123 ans avant J. C. & les Arabes la ruinerent environ l’an 685. Elle étoit située dans une langue de terre qui formoit une presqu’île, jointe à l’Afrique par un isthme de vingt-cinq stades, entre Utique & Tunis. Toute la presqu’île avoit trois cents soixante stades de tour. Il ne reste de Carthage que quelques vestiges. La presqu’île a retenu le nom de promontoire de Carthage.

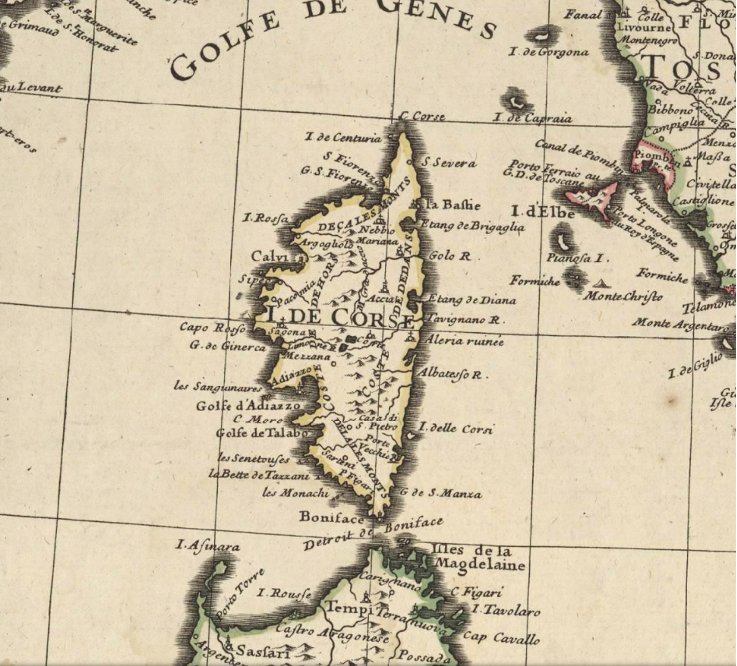

De Boniface à Calvi, en passant par le Golfe d’Adiazzo

Guillaume Delisle, L’Italie. Dressée sur les Observations de Mrs de l’Academie Royale des Sciences, sur celles du R.P. Riccioli de la Compagnie de Jesus, et autres Astronomes du pays et sur plusieurs autres memoires (1700).

Claude Auguste Berey (graveur). Extrait. Bibliothèque nationale de France.

Aiacciu, 41° 55′ 36″ N, 8° 44′ 13″ E

Bunifaziu, 41° 23′ N, 9° 09′ E

Calvi, 42° 34′ 07″ N, 8° 45′ 25″ E

Sources probables

AJACCIO et ADIAZZO : François Léopold Vosgien et Jean-Baptiste Ladvocat, Dictionnaire géographique portatif, Paris, Didot, 1749.

BONIFACIO : François Léopold Vosgien et Jean-Baptiste Ladvocat, Dictionnaire géographique portatif, Paris, Didot, 1749, bien que les coordonnées soient légèrement différentes. À préciser.

Calvi : François Léopold Vosgien et Jean-Baptiste Ladvocat, Dictionnaire géographique portatif, Paris, Didot, 1749.

Entrées

AJACCIO. (Géog.) Voyez ADIAZZO.

*ADIAZZO, ADIAZZE ou AJACCIO, (Geog. mod.) ville, port, & château d’Italie sur la côte occidentale de l’isle de Corse. Long. 26. 28. lat. 41. 54.

BONIFACIO, (Géog.) petite ville & port dans la partie méridionale de l’île de Corse. Long. 27. lat. 41. 20. Le détroit qui sépare la Corse de la Sardaigne se nomme Bocca di Bonifacio.

Calvi, (Géog.) ville & port de l’île de Corse sur la mer Méditerranée, avec une citadelle. Long. 26. 35. lat. 42. 30.

De Calamala à La Cavalle, en passant par l’Isle de Negrepont

Guillaume Delisle, Carte de la Grèce dressée sur un grand nombre de mémoires anciens et nouveaux, sur ceux de Mrs Wheler et Tournefort (1707). Extrait. Bibliothèque nationale de France.

Η Καλαμάτα, 37° 01′ 52″ N, 22° 06′ 42″ E

Η Κάρυστος, 38° 01′ 00″ N, 24° 25′ 00″ E

Η Καβάλα, 40° 56′ 14″ N, 24° 24′ 21″ E

Sources probables

Calamala et Caristo : François Léopold Vosgien et Jean-Baptiste Ladvocat, Dictionnaire géographique portatif, Paris, Didot, 1749.

Cavalle (la) : Antoine Augustin Bruzen de la Martinière, Le grand dictionnaire géographique et critique, t. 2, part. 2, La Haye, P. Gosse R.-C. Alberts, P. de Hondt (etc.), 1730.

Entrées

CALAMALA, (Géog.) ville d’Europe dans la Morée, sur la riviere de Spinarza. Long. 39. 45. lat. 37. 8.

CARISTO, (Géog.) petite ville de Grece dans l’île de Negrepont. Long. 42. 50. lat. 38. 6.

CAVALLE (la) (Géog.) ville de Grece en Macedoine, au bord de l’Archipel.

… et puisqu’on nous y invite, finissons donc par cette petite cavale au bord de l’Archipel !

Η Αμοργός (το καλοκαίρι 2021)

φιλάκια