En cette année enccriste 2025, il a beaucoup été question d’attribution : quel sens cela a-t-il d’attribuer un article du Dictionnaire raisonné à l’un des auteurs ou éditeurs de la société de gens de lettres qui en revendiquent la composition ? Bien sûr, puisque la moitié des articles sont signés, les encyclopédistes ont volonté de faire sens en posant leur marque sur un article, à nous de trouver le ou lesquels… Et à nous, en fonction de ces significations, de trouver dans quelle mesure la moitié restante des articles non signés de l’Encyclopédie peut ou ne peut pas trouver auteur… Aussi bien, lorsque nous parlons d’une des 200 personnes qui ont fourni articles, planches, mémoires, papiers et secours, disons-nous plus volontiers « contributeur » qu’« auteur », tant le terme d’« auteur » renvoie à des interprétations multiples, ancrées dans des contextes sociaux et historiques différents. « Contributeur », plus assujetti au texte qui le désigne comme responsable d’une partie, est une appellation moins dangereuse qu’« auteur ». « Éditeur » reste le terme pour ceux qui ont revu, corrigé, assemblé, agencé les différentes contributions, Diderot avec D’Alembert d’abord, puis avec Jaucourt. C’est bien à toi, Marie, que nous devons l’enthousiasme contagieux, qui dans la lignée de ton millier d’attributions d’articles non signés à Diderot, nous a poussé à définir les critères rigoureux et néanmoins multiples d’attributions de quelques autres milliers d’articles à D’Alembert, Jaucourt, Daubenton, Boucher d’Argis, d’Holbach, La Chapelle, Le Roy… sans doute aussi Mallet, sous une forme parfois revisitée… par Diderot.

Pourquoi faire cela ? Pour comprendre la manufacture de cet ouvrage polyphonique qui n’en finit pas d’essaimer dans la seconde moitié du 18e siècle et au 19e siècle, pour saisir comment suivre les voix et les voies de la liberté de penser, comment « changer la façon commune de penser » à travers les mots. Et quelques mots, tout simples, vont être convoqués ici pour des propositions de nouvelles attributions à Diderot, encore lui !

1. « Au simple & au figuré »

L’expression « au [sens] propre et au [sens] figuré » est si familière au lecteur d’un dictionnaire du dix-huitième siècle comme du vingt-et-unième qu’il glisse facilement sur l’expression « au simple & au figuré » sans qu’elle arrête sa compréhension.

Ainsi, si le lecteur perdu dans le labyrinthe encyclopédique cherche son chemin à CONDUCTEUR, (Gramm.) ou à GUIDE, (Gramm.), il peut y lire que le conducteur est :

celui qui en conduit un autre, qui lui sert de guide de peur qu’il ne s’égare. Ce terme se prend au simple & au figuré. Voyez les articles suivans.

Et qu’un guide est :

tout ce qui sert à nous conduire dans une route qui nous est inconnue : il se prend au simple & au figuré.

« L’intelligence de nos lecteurs » sur laquelle pariait D’Alembert dans le Discours préliminaire fait immédiatement saisir qu’« au simple », un (ou une !) guide est « celui qui fait les premiers pas [et] ouvre la route » (article *FRAYER (Gramm.)). Les sens figurés, comme l’article de tête nous y invite, se lisent à la suite : soit pour CONDUCTEUR, tout d’abord l’entrée en Physique, dans laquelle Jean Baptiste Le Roy fait état d’expériences récentes (1749) menées à l’Académie des sciences sur les corps conducteurs de l’électricité, puis l’entrée en chirurgie, où la métaphore désigne un instrument servant à en conduire un autre ; et pour GUIDE, une série de huit entrées commençant par l’Art militaire, où, au simple, les guides « sont à la guerre des gens du pays choisis pour conduire l’armée », suivis par des sens figurés, pour se terminer par l’article du Guide Chaîne, ou Garde-Corde, (Horlog.).

Cette utilisation de l’expression « au simple & au figuré » est en accord avec ce que Diderot nomme, dans l’article ENCYCLOPÉDIE, le « quatrième ordre » encyclopédique (§75) :

Il y a un quatrieme ordre moins général qu’aucun des précédens, c’est celui qui distribue convenablement plusieurs articles différens compris sous une même dénomination. Il paroît ici nécessaire de s’assujettir à la génération des idées, à l’analogie des matieres, à leur enchaînement naturel, de passer du simple au figuré, &c.

Arrêtons-nous un instant sur ces « distributions » proposées par Diderot pour ordonner les séries d’entrées qui apparaissent sous une même « dénomination », ou une même « vedette » pourrions-nous dire, en utilisant la terminologie lexicographique. Les distributions possibles des séries de l’Encyclopédie sont multiples, soit, mais parmi elles, nous trouvons bien dans l’énumération diderotienne ce passage du « simple au figuré ».

Cette opposition simple/figuré est-elle cependant si évidente ? Ordinairement, simple s’oppose plutôt à complexe ou composé. L’article SIMPLE (Gramm.) que Marie Leca-Tsiomis attribue à Diderot ne dit pas autre chose : « qu’on regarde comme sans composition, sans mélange ». C’est le cas également dans la Logique d’Arnaud et Nicole, largement reprise dans l’Encyclopédie, en particulier dans l’article TERME (Gram. & Logique) « 2°. Les termes se divisent en simples & en complexes » (§6). Mais la simplicité du terme est alors opposée à la complexité du mélange des termes (un homme versus un homme prudent).

Inversement, le sens figuré s’oppose usuellement au sens propre (et non simple). Dans l’article SENS (Gramm.), s’appuyant sur le traité de Du Marsais, Des Tropes (1730), Beauzée définit et met en regard ces deux sens :

en un mot, la signification primitive est toujours l’objet immédiat des diverses acceptions. 1. Sens propre, sens figuré. Il n’en est pas ainsi à l’égard des différens sens dont un mot est susceptible : la signification primitive en est plutôt le fondement que l’objet, si ce n’est lorsque le mot est employé pour signifier ce pour quoi il a été d’abord établi par l’usage, sous quelqu’une des acceptions qui viennent d’être détaillées ; on dit alors que le mot est employé dans le sens propre, comme quand on dit, le feu brûle, la lumiere nous éclaire, la clarté du jour, car tous ces mots conservent dans ces phrases leur signification primitive sans aucune altération, c’est pourquoi ils sont dans le sens propre. « Mais, dit M. du Marsais, Trop. Part. I. art. vj. quand un mot est pris dans un autre sens, il paroît alors, pour ainsi dire, sous une forme empruntée, sous une figure qui n’est pas sa figure naturelle, c’est-à-dire celle qu’il a eue d’abord : alors on dit que ce mot est dans un sens figuré, quel que puisse être le nom que l’on donne ensuite à cette figure particuliere : par exemple, le feu de vos yeux, le feu de l’imagination, la lumiere de l’esprit, la clarté d’un discours…

Le sens propre qui s’oppose à tous les sens figurés est donc lié à la signification primitive, ce qui ne garantit nullement sa simplicité, et peut-être même, pourrait-on penser, cette signification primitive, dans son immédiateté, est-elle profondément complexe.

Ce réseau de déterminations inscrit donc l’expression « au simple & au figuré » dans une singularité qu’il nous faut maintenant explorer.

2. « Au simple » plutôt qu’« au propre »

Utiliser l’expression « Au simple & au figuré » plutôt qu’«au propre & au figuré » peut-il être rapproché de la pratique d’un des auteurs de l’Encyclopédie ? Voilà la première question à laquelle le moteur de recherche de l’ENCCRE nous permet de répondre, et la réponse est surprenante par sa netteté.

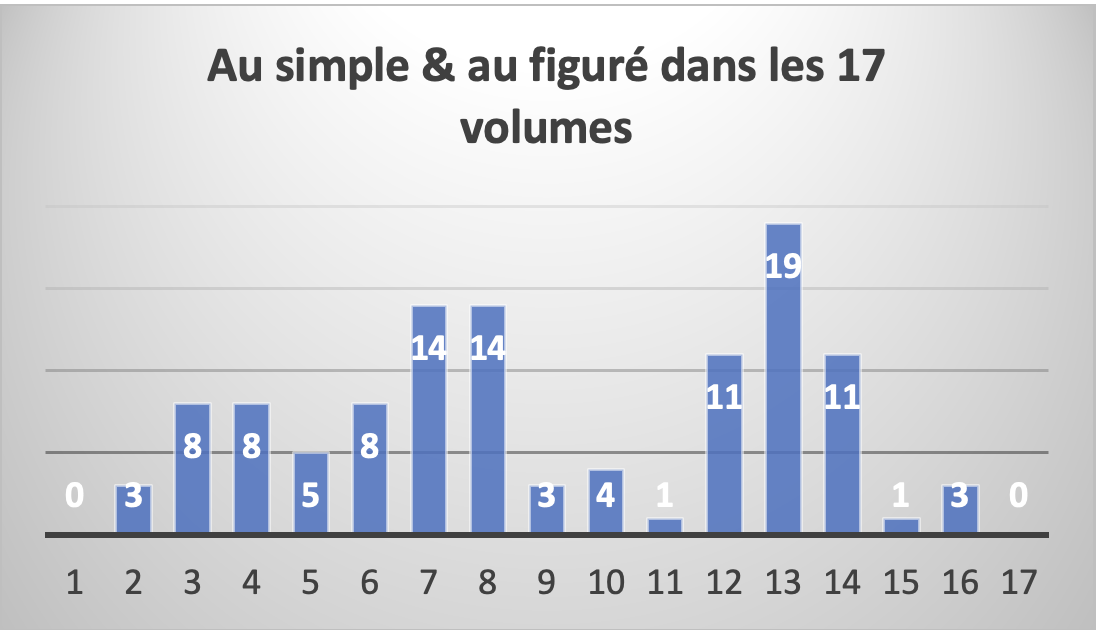

En cherchant tous les articles de l’Encyclopédie contenant à la fois « au simple » et « au figuré », on obtient 113 articles ainsi répartis :

| Contributeur | Nombre d’articles |

| Diderot | 80 |

| Anonyme | 30 |

| Daubenton (le subdélégué) | 1 |

| Durival le jeune | 1 |

| Landois | 1 |

Si l’article ne porte pas la marque de Diderot (et l’on sait qu’il n’y a plus d’astérisque après la lettre M), il est presque toujours anonyme…

Ne retenons ici que l’apparition de l’expression au volume II de l’Encyclopédie, comme la grammaire lexicologique de Diderot, et une répartition dont les bonds aux volumes 7 et 8, puis aux volumes 12, 13 et 14, calquent ceux des articles de grammaire signés par Diderot ou qui lui sont attribués.

Et qu’en est-il plus précisément de ces 30 articles anonymes (c’est-à-dire non signés ou non déjà attribués à Diderot par Marie Leca-Tsiomis à partir d’une convergence de plusieurs critères[1]) ? Voici les domaines (au sens de l’ENCCRE, c’est-à-dire constitués à partir des désignants) auxquels ils appartiennent :

| Domaine des 30 art. anonymes « au simple » « au figuré » | |

| Grammaire | 21 |

| Non rattachés à un domaine | 7 |

| Commerce | 1 |

| Jardinage | 1 |

En examinant de plus près ces 30 articles, on voit que les 21 articles de « Grammaire », appartiennent à cette partie de la grammaire encyclopédique que Marie Leca-Tsiomis a identifiée comme traitant du sens des mots de la langue commune[2], entreprise diderotienne s’il en est : CONDUCTEUR, (Gramm.), DEDANS, (Gram.), ENTRÉE, (Grammaire.), GUIDE, (Gramm.), PERCER, (Gram.), PLOYER, (Gramm.), PUISER, (Gram.), Rabaisser, (Gram.), RAFFERMIR, (Gramm.), RAMPANT, (Gramm.), RAPIDE, (Gram.), RAPPROCHER, (Gramm.), RECHAUFFER, (Gram.), RECOURIR, (Gram.), RECRÉPIR, (Gramm.), RELIMER, (Gram.), RELUIRE, (Gram.), REMÉDIER, (Gram.), RENOUER, (Gram.), RENTRAINER, (Gramm.), REPARER, (Gram.)

Quant aux 7 articles non rattachés à un domaine[3], ils appartiennent exactement à la même partie de la « grammaire diderotienne » : DÉBARRER, ENFLER, FREMIR, PENTE, PLEUVOIR, RAPETASSER[4], RASSEOIR.

Il vaut la peine de s’arrêter sur les deux articles qui possèdent un désignant, les rattachant l’un au domaine du commerce, l’autre à celui du jardinage. Le premier est :

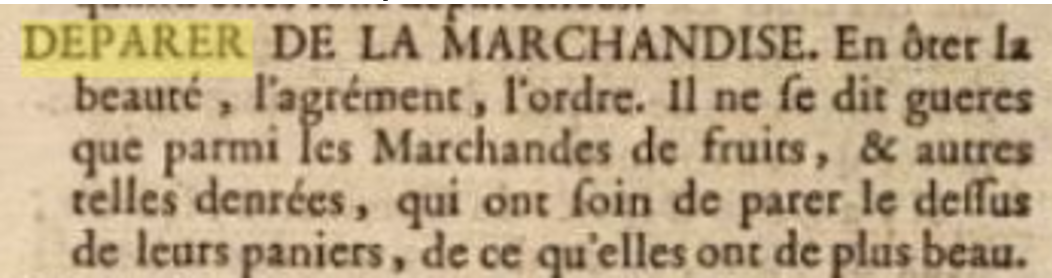

DÉPARER la marchandise, (Comm.) en ôter la beauté, l’agrément, l’ordre : ce terme n’est guere en usage au simple, que parmi les marchandes de fruits & autres pareilles denrées, qui ont soin de parer le dessus de leurs paniers de ce qu’elles ont de plus beau ; mais il a une infinité d’acceptions différentes au figuré.[je souligne]

Cet article n’introduit ni n’appartient à aucune série, ne chapeautant donc aucune acception figurée, mais on pourrait comprendre que l’« infinité » soit dissuasive. La comparaison avec le Trévoux et le Savary montre que le contributeur qui introduit cette entrée passe complètement sous silence les acceptions du Trévoux (lequel ignore, quant à lui, l’usage chez les marchandes de fruits, se concentrant sur les usages d’église), pour ne garder que la définition du Savary…

(Dictionnaire de commerce de Savary, 1748)

en y ajoutant son grain de sel : « … n’est guère en usage au simple que… » puis « mais il a une infinité d’acceptions différentes au figuré ». En d’autres termes, utiliser Savary (ou un découpage de Savary effectué par quelqu’un d’autre, Mallet peut-être ?[5]), écrabouiller Trévoux dans « une infinité d’acceptions différentes au figuré » et transformer un article de commerce en article de grammaire, tout en gardant le désignant qui signe expressément l’origine, à défaut du rédacteur. En somme, préférer les poires aux ciboires et ostensoirs. Et peut-être même les abricots aux poires, si l’on en croit la modification de l’article de jardinage :

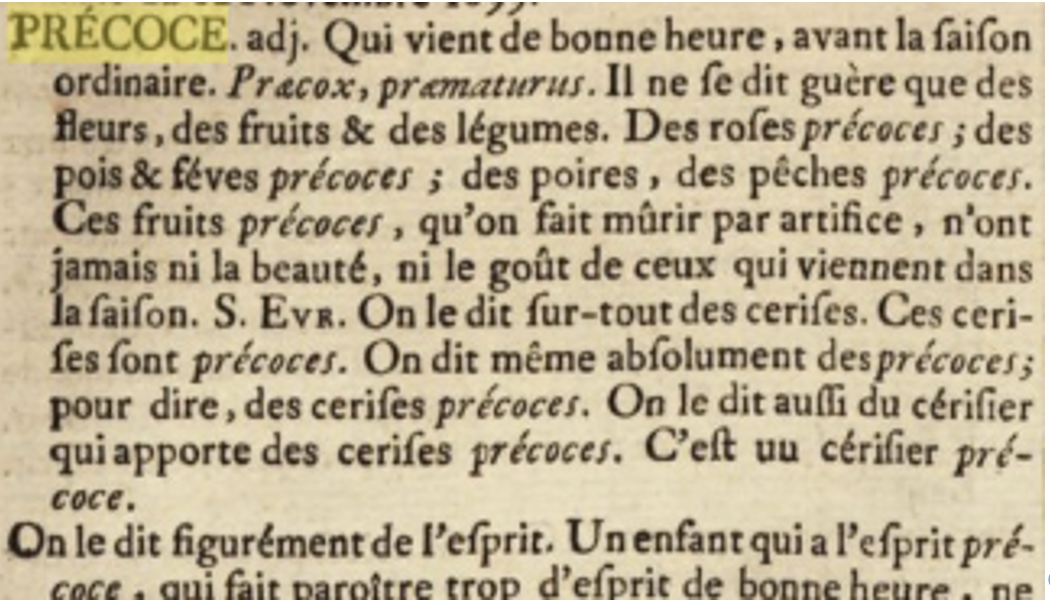

PRÉCOCE, adj. (Jardinage.) est un fruit qui vient avant la saison de ceux de son espece, qui devance les autres en nouveauté. Ainsi l’on dit : nous avons des abricots, des cérises précoces. Il se prend au simple & au figuré. Cet enfant à l’esprit précoce. [je souligne]

Sur ce point, le Dictionnaire du commerce de Savary est muet. Et que dit Trévoux ?

(Dictionnaire universel de français et latin, dit Trévoux, 1752)

Trévoux ignore en général les distinctions sens propre/sens figuré (« au figuré » ou « figurément » apparaît, mais sans son antonyme, comme dans l’article « Précoce ») et n’emploie l’expression « au simple », que deux fois[6], dans un usage différent de celui de l’Encyclopédie, pour opposer « simple » à « composé » et non à « figuré » : « cave » y est dit « moins en usage au simple, qu’à son composé concave » (Trévoux 1752, vol. 2, p. 362) ; Fuyant « n’est guére en usage au simple, mais son composé Faux-fuyant… » (vol. 3, p. 1967).

L’Encyclopédie abrège donc le Trévoux, remplace les poires et les pêches par des abricots… dont on sait que Diderot se délectait (voir ses recettes à l’article Abricots). Il est alors aussi tentant qu’un abricot confit d’attribuer à Diderot ces 30 articles anonymes utilisant l’expression « au simple & au figuré », ou au moins les 28 de « grammaire diderotienne », épurant et réorganisant le Trévoux.

Diderot utilise également l’expression plus courante « Au propre » vs « au figuré », en particulier lorsqu’il explicite ce qui distingue les deux sens, ou plus exactement ce qui les relie, en une « empreinte subsistante avec plus ou moins de ténacité », ainsi qu’il l’écrit dans l’article CARACTERES D’IMPRIMERIE, reprenant la distinction classique :

Voilà les principaux caracteres qui se rapportent ou aux Sciences, ou aux Arts, ou au Commerce ; & c’est ce que nous avions à dire de plus important sur le mot caractere pris dans son sens propre & primitif, c’est-à-dire pour une marque qui sert à désigner quelque chose. Mais ce mot caractere se prend en beaucoup d’autres sens ; la signification qu’on lui donne est alors figurée. Le mot dont il s’agit n’est pas le seul qu’on ait transporté du propre au figuré : on peut dire avec assez de vérité, que presque tous les mots de la langue sont dans ce cas. Il en est même quelques-uns qui ont perdu leur sens propre, & qui n’ont plus que le métaphorique, comme aveuglement & bassesse[7] ; d’autres qui s’employent plus souvent au sens métaphorique qu’au sens propre ; & d’autres enfin qui s’employent également & aussi souvent dans l’un que dans l’autre : caractere est de ce nombre. Voici ses principales acceptions au figuré : elles ont toutes, ainsi que les acceptions de cette espece, un rapport plus ou moins éloigné au sens propre, c’est-à-dire qu’elles désignent une sorte de marque ou d’empreinte subsistante avec plus ou moins de ténacité : on peut même ajoûter que le mot caractere est un de ceux où le sens propre differe le moins du figuré.

« Au propre » et « au figuré » est bien l’expression que les autres encyclopédistes utilisent presque exclusivement lorsqu’ils ont besoin de définir : Le moteur de recherche de l’ENCCRE permet d’identifier rapidement 43 occurrences, dont 27 de Jaucourt, 3 de Beauzée, 4 de D’Alembert, 2 de Diderot, 2 de Voltaire, 1 de Du Marsais, 1 de Le Roy et 3 anonymes.

Mais avant de conclure, il nous faut examiner l’au-dehors de l’Encyclopédie, autant que faire se peut, pour consolider ce critère d’attribution à Diderot, l’usage de l’expression « au simple & au figuré ».

3. Le simple du Neveu de Rameau. Les dictionnaires sur cet usage.

Il est une manifestation diderotienne connue de cette expression , à défaut d’être reconnue, celle du Neveu de Rameau[8], où LUI s’exprime en termes crus :

[…] ces jours-là, pour un liard, je baiserais le cul à la petite Hus.

MOI

Eh ! mais, l’ami, elle est blanche, jolie, douce, potelée, et c’est un acte d’humilité auquel un plus délicat que vous pourrait quelquefois s’abaisser.

LUI

Entendons-nous ; c’est qu’il y a baiser le cul au simple, et baiser le cul au figuré. Demandez au gros Bergier qui baise le cul de Mme de La Marck au simple et au figuré ; et ma foi, le simple et le figuré me déplaisent également là. [je souligne]

Takeshi Matsumura[9] fait justement remarquer que si cette citation a fait l’objet de nombreuses gloses, ce n’est jamais pour l’emploi de l’expression même, que tout le monde entend, alors qu’elle n’est pas d’usage si fréquent. Peut-être, pourrions-nous ajouter, la simplicité est-elle moitié de mise dans la langue du Neveu (qui l’utilise deux fois), ce « diable de ramage saugrenu, moitié des gens du monde et des lettres, moitié de la halle ! ». T. Matsumura, en utilisant les nombreuses bases lexicographiques aujourd’hui disponibles et l’Histoire de la langue française de Brunot, atteste d’un emploi de « au simple » vs « au figuré » peu fréquent mais existant à l’époque (Toinard, Discussion de la suite des remarques nouvelles du P. Bouhours sur la langue françoise, 1693 ; Œuvres de Clément Marot, note de l’édition de 1731 ; Dictionnaire italien, latin, et français, 1743).

Cette analyse renforce l’hypothèse d’un usage, certes non exclusif, mais très privilégié de l’expression « au simple & au figuré » par Diderot.

4. Trente articles attribuables à Diderot… et un bouquet

On le sait, attribuer un article à Diderot n’est possible que lorsque la certitude naît du croisement de plusieurs critères. Marie Leca-Tsiomis a magistralement démontré, dans le contexte plus large de la « grammaire philosophique de Diderot » qu’en réunissant au moins trois d’un certain nombre de critères de types différents (1. de l’appartenance à la grammaire, celle qui définit les termes de la langue courante ; 2. du marquage et mieux encore, du démarquage critique et souvent ironique du Trévoux (par la simplification, le regroupement, la réécriture des exemples d’acception) ; 3. de l’examen et de l’élimination des alternatives ; 4. des sources et réemplois), on arrive à délimiter un espace de rédaction propre à Diderot. Lorsque ces critères n’étaient pas suffisamment clairs et ne permettaient pas l’attribution avec assez de certitude, les articles étaient restés en attente d’autres indices. En voici donc un, et un nouveau type de critères, celui d’expressions relativement propres à Diderot, comme l’est « au simple & au figuré ». Tous les articles cités ici, de courts articles de définition (grammaire…) ou introduisant une série de sens figurés, avec des exemples écrits d’une plume alerte, sont de la même eau que ceux portant l’astérisque.

J’ajouterais volontiers à cette eau un bouquet parfumé offert par une brochette d’amis, celui de ce court article du volume II, ou en sus de l’article CATALOGUE, Diderot serait encore à l’usage du « au propre », avant de passer « au simple ».

BOUQUET, s. m. on donne ce nom au propre à un amas de fleurs cueillies, liées ensemble, & destinées à parfumer un lieu ou une personne : mais il s’est transporté[10] au figuré à une infinité d’autres choses : en voici quelques-unes.

NOTES

[1] Marie Leca-Tsiomis, « L’Encyclopédie et Diderot : vers de nouvelles attributions d’articles », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, n°55, 2020, p. 199-133 ; « L’Encyclopédie et Diderot : découvertes ! », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, n°56, 2021, p. 5-26 ; « Nouvelles attributions à Diderot. Articles non signés en « grammaire », vol. VIII à XVII. Critères », dossier de l’ENCCRE, 28 septembre 2023.

[2] Marie Leca-Tsiomis, Ecrire l’Encyclopédie : Diderot, de l’usage des dictionnaires à la grammaire philosophique, Voltaire Foundation, Oxford, 1999, rééd. 2008, p. 283-291.

[3] Suivant des critères liés aux désignants (voir Politique éditoriale, § III.3), désignants ici inexistants.

[4] A titre d’exemple de ce type d’article « grammatical » version rapetassée et abrégée de celui du Trévoux, donnons, en clin d’œil au titre de notre propre article et à nos menus ouvrages enccristes sans cesse sur le métier, l’article RAPETASSER en entier: « v. act. c’est raccommoder avec des pieces. Au simple, on ne rapetasse guere que de vieilles hardes ; au figuré, il se dit d’un discours, d’une piece de vers & de tout autre ouvrage de littérature ».

[5] Voir l’analyse d’Emmanuel Boussuge sur le travail qu’effectue Diderot à partir d’un travail préalable de Mallet, dans Les mots de Diderot, Comme l’eau et l’huile ? Diderot et la contribution de Mallet dans l’Encyclopédie.

[6] Interrogation du Dictionnaire universel François et latin, 1752, Münchener DigitalisierungsZentrum (MDZ).

[7] Voir ces articles, en particulier *BASSESSE, abjection, dans lequel Diderot décrit la construction sociale de la bassesse.

[8] Neveu de Rameau dont tu m’as emmenée voir, chère Marie, une représentation où brillait Nicolas Vaude en Diderot, un soir de février 2025 à la Cartoucherie de Vincennes.

[9] Takeshi Matsumura, « Remarques lexicographiques sur Le Neveu de Rameau », Glaliceur, n°7, août 2019, Tokyo, en ligne sur HAL.

[10] On retrouve ici la collocation lexicale du « transport au figuré » présent dans l’article, bien identifié, *BROCHETTE.