Un jour dans une voiture qui nous conduisait à Langres, tu m’as récité des fables de La Fontaine. J’ai été éblouie. C’était la poésie même, un petit moment de bonheur. Je ne sais plus si tu as dit « Le Chêne et le Roseau », mais aujourd’hui c’est à cette fable que je pense : il y est question d’orage. Je devrais pouvoir la réciter par cœur, mais seuls me reviennent les vers les plus célèbres ou de simples bribes (Le Chêne un jour…, Aquilon-Zéphyr, plie et ne romps pas, d’aventure, roitelet, au Caucase pareil). Dans « Le Chêne et le Roseau », on trouve les deux mots « orage » et « tempête ». Ils sont dans la langue commune souvent confondus, volontiers concurrents. Est-ce pour les besoins de la rime ? La fable ne semble pas vraiment distinguer l’un de l’autre. On devine pourtant que la tempête est plus noble, l’orage plus local ; les « humides bords des Royaumes du vent » où naît le roseau, sont à l’abri de l’orage dont le Chêne, condescendant, pourrait protéger le Roseau.

L’Encyclopédie allait-elle opérer une distinction plus franche entre l’orage et la tempête ? J’ai eu envie d’aller y regarder de plus près, sans autre protocole. Avec ces questions : pourquoi Diderot, dont tu as montré qu’il était certainement l’auteur [1] de ORAGE, (Gramm.) s’est-il emparé de ce mot, de cette seule entrée Gramm., vedette d’adresse, quand Jaucourt se charge de Orage (Poésie) et de Tempête (Peint. poétiq.) ? Si D’Alembert a signé TEMPÊTE (Phys.), qui a rédigé Orage, (Phys.) ? Le poète, n’est-ce pas Diderot, lui qui a initié une nouvelle esthétique anté Sturm und Drang, lui qui a ouvert, avec Burke, la voie au sublime ? « La poésie veut quelque chose d’énorme, de barbare et de sauvage [2] » !

Chère Marie, je ne donnerai ici que quelques pistes, pour ajouter à la confusion. Oui, confusion, parce que la distinction orage/tempête n’est pas si claire dans l’Encyclopédie, parce que les désignants dont ils relèvent ne le sont pas non plus, même si on mesure désormais, grâce à toi, l’extension du domaine de la grammaire dans l’Encyclopédie, bien au-delà de l’acception convenue du mot grammaire. « La majorité des articles dits de grammaire dans l’Encyclopédie, écris-tu sur le site de l’ENCCRE, traitent de la langue commune : ils visent à définir le sens des mots, voire à réfléchir de façon critique à leur usage et à leurs acceptions ». Oserais-je dire que dans le découpage du monde qu’opère l’Encyclopédie, il y a aussi de l’aléatoire, que la durée même de l’entreprise a peut-être encore accusée ? Pourquoi « Grammaire » plutôt que « Physique », « Poésie » pour l’orage, « Peinture poétique » pour la tempête ? Est-ce parce que le temps a passé entre l’orage et la tempête ? Les deux volumes (orage, volume XI et tempête, volume XVI) sont diffusés la même année, 1765, mais ils ont sans doute été rédigés à grande distance l’un de l’autre. Comme l’orage et la tempête, comme les météores, l’Encyclopédie, fluide dans son principe, est faite à la fois de concrétions (mots, définitions) et de glissements. Orage et tempête invitent également à réfléchir à la question de l’auteur et de l’anonymat : pourquoi Diderot n’a-t-il pas marqué ORAGE (Gramm.) de sa signature, pourquoi n’est-il pas l’auteur de Tempête (Peint. poétiq.) ? Beaucoup, beaucoup de choses nous échappent, encore et pour longtemps.

La météorologie, dont l’Encyclopédie témoigne de la progressive constitution en science, s’efforce aujourd’hui de distinguer nettement orage et tempête. Selon Météo France, « une tempête est une zone étendue de vents violents générés aux moyennes latitudes par un système de basses pressions (dépression) ». L’orage est local et de moindre durée : « Les orages sont à l’origine de vents forts et brefs (quelques minutes) sur une zone restreinte (quelques kilomètres carrés) ». Le Dictionnaire de l’Académie, dans sa dernière édition (« la neuvième », commencée en 1992), donne deux sens, propre et figuré, à l’orage :

1. Perturbation atmosphérique qui se manifeste par des éclairs, généralement accompagnés de tonnerre et de fortes précipitations.

2. Fig. Se dit de mouvements violents qui agitent l’âme, de dissensions qui viennent troubler la concorde entre deux ou plusieurs personnes, qui menacent la paix civile.

Et si la tempête n’est, aujourd’hui encore, pas nécessairement bien démarquée de l’orage dans l’usage courant, elle s’en distingue, dans la définition qu’en donne la même édition du Dictionnaire de l’Académie, par son caractère maritime, mais aussi ses « vents violents ». C’est une « Perturbation atmosphérique qui se manifeste par un vent violent, accompagné de fortes précipitations, parfois d’éclairs et de tonnerre et, spécialement, cette perturbation quand elle a lieu en mer et provoque de fortes vagues ». On songe aussitôt aux tempêtes de Vernet ou de Loutherbourg, si chères à Diderot. Qui ne s’en souvient :

C’est Vernet qui sait rassembler les orages, ouvrir les cataractes du ciel, et inonder la terre. C’est lui qui sait aussi, quand il lui plaît, dissiper la tempête, et rendre le calme à la mer et la sérénité aux cieux. [3]

Orages et tempête, c’est tout un : le peintre démiurge rassemble les uns, dissipe l’autre à son gré. Tout est mouvement : comment ne pas reconnaître dans ce défi lancé au peintre « le goût de Diderot » ?

Tu n’aimes pas beaucoup, Marie, le Dictionnaire de l’Académie. Comme je te l’ai dit, j’y suis quant à moi assez attachée, pour avoir travaillé très brièvement, en 1992-1993, au service du Dictionnaire, dans l’ombre comme il se devait. J’étais chargée des mots de « Galeux » à « Gendarmerie », et j’ai trouvé quelques bénéfices à cette situation. D’abord, c’est pendant cette période que, secrètement, j’allais travailler à la bibliothèque de l’Institut, où j’ai découvert les extraordinaires mémoires « sur l’orage du 13 juillet 1788 » parus dans les MARS, comme dit l’amie Irène (Mémoires de l’Académie Royale des Sciences). C’est cet orage du 13 juillet 1788 qui m’a donné le goût de la météorologie, de ses métaphores, et de sa possible fonction de « modèle » pour penser, penser l’histoire en particulier [4]. Ensuite, c’est là que le directeur du service du Dictionnaire, qui était alors Daniel Oster – personnage passionnant mais… austère et si peu commode –, m’a donné une clef quant au travail de définition qui était le nôtre. Les définitions de l’Académie ont pour visée, m’expliquait-il, de dégager le concept du mot, non de le décrire ni de le diluer dans une pluralité de références ou d’exemples. J’en étais venue ainsi à penser que le concept du verbe « garder », dont j’avais en charge la définition, était ni plus ni moins la particule « ne » (conserver = ne pas jeter ; garder la chambre = ne pas la quitter ; garder un prisonnier = veiller à ce qu’il ne s’enfuie pas, etc.). Je suis donc attachée au travail de définition du Dictionnaire de l’Académie à cause de cette recherche du concept. Mais dictionnaire n’est pas encyclopédie ! Et je dois le reconnaître : la définition de l’orage dans les éditions de 1694, 1762, 1798, 1835 du Dictionnaire de l’Académie – et ce jusqu’à « la huitième » (1932) – perpétue la confusion entre orage et tempête :

ORAGE. s.m. Tempête, vent impétueux, grosse pluie ordinairement de peu de durée, et quelquefois accompagnée de vent, de grêle, d’éclairs et de tonnerre.

Les sens figurés de l’orage restent les mêmes au moins jusqu’à cette huitième édition et le sens politique, qui apparaîtra chez Furetière et Trévoux (on verra ce qu’il en reste chez Diderot), n’est pas présent dans toutes les éditions :

Il se dit figurément des malheurs dont on est menacé, des disgrâces qui surviennent tout à coup, soit dans les affaires publiques, soit dans la fortune des particuliers. Il a détourné l’orage par sa prudence. Il a dissipé l’orage. Laisser passer l’orage. Conjurer l’orage.

Il se dit aussi Des reproches et des emportements que l’on essuie de la part de ses supérieurs. Votre père est fort en colère, vous allez essuyer un grand orage. [édition de 1762]

Bref, de concept à l’Académie, point.

Ce n’est pas là non plus – on le sait, les « enccristes » nous l’ont appris – qu’il faut chercher l’histoire de la définition de l’orage dans l’Encyclopédie.

Revenons donc à Chambers. Là, la surprise est de taille. Comment dit-on « orage » en anglais ? Storm, thunderstorm, rainstorm. Or, aucun de ces mots ne figure dans la Cyclopaedia (éditions de 1728 ou de 1743), du moins dans le sens météorologique. Si l’on trouve bien une entrée STORM, elle relève de l’art militaire et renvoie à Assault. Strange ! À la faveur d’une recherche plein texte, Storm apparaît dans plusieurs articles : Tempest, Tornado, Wind… Dans le Chambers du XXIe siècle, la définition est claire :

STORM: 1 a an outbreak of violent weather, with severe winds and heavy falls of rain, hail or snow that is often accompanied by thunder and lightning b in compounds • snowstorm. 2 a violent reaction, outburst or show of feeling • a storm of protest. 3 a furious burst, eg of gunfire or applause.

Tous les sens sont ici déployés, au propre comme au figuré. Même si, là encore, la définition de « tempête » n’est pas très différente de celle de l’orage : « 1 a violent storm with very strong winds. 2 a violent uproar ». Le sens éventuellement politique est implicitement présent tant dans l’uproar (tumulte) de la tempête que dans l’outbreak (explosion, débordement) de l’orage. Si donc il y a un trait distinctif de l’orage, c’est son caractère explosif, soudain. La référence à la mer, souvent présente dans les définitions de la tempête, n’apparaît pas ici. Même le caractère soudain de l’orage ne suffit pas à le démarquer de la tempête, définie chez Chambers (1728 ou 1743) comme : « a storm, or violent commotion of the air, with or without rain, hail, snow, etc. See wind, hurricane, whirlwind, water-spout, earth-quake, etc. ». L’impossible définition (délimitation du sens) est ici manifeste : la locution « etc. » en est le signe, comme l’avait jadis montré Bachelard dans La Formation de l’esprit scientifique, en particulier pour la météorologie. La distinction « orage/tempête » passe plutôt, pour la tempête, par la mention de certains météores, en particulier la neige (on ne parle guère, il est vrai, d’orage de neige). C’est bien peu.

Pas de STORM donc, curieusement, chez Chambers. L’orage de l’Encyclopédie ne saurait venir de la Cyclopaedia. Allons voir, comme de raison, chez Furetière et Trévoux.

Furetière, 1690 :

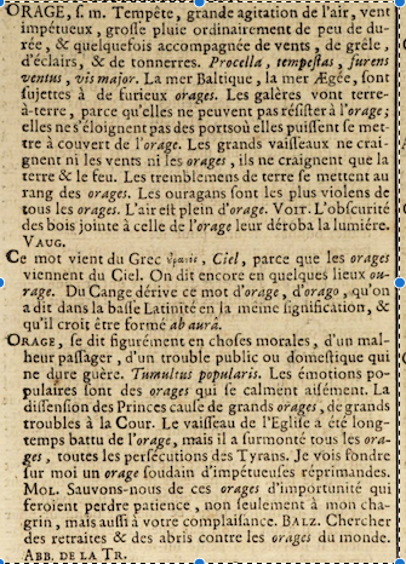

ORAGE s m. Trouble de l’air causé par l’impetuosité des vents & des pluyes. La Mer Baltique, la Mer Ægée sont sujettes à de furieux orages. Les galeres vont terre à terre parce qu’elles ne peuvent pas resister à l’orage ; elles ne s’éloignent pas des ports où elles puissent se mettre à couvert de l’orage. Les grands vaisseaux ne craignent ni les vents ni les orages, ne craignent que la terre & le feu. Les tremblements de terre se mettent au rang des orages. Les ouragans sont les plus violents de tous les orages. Ce mot vient du Grec ouranos parce que les orages viennent du ciel.

ORAGE se dit figurément en choses morales, d’un malheur passager, d’un trouble public ou domestique qui ne dure gueres. Les émotions populaires sont des orages qui se calment aisément. La dissension des Princes cause de grands orages, de grands troubles à la Cour. Le vaisseau de l’Eglise a été longtemps battu de l’orage mais il a surmonté tous les orages, toutes les persécutions des Tyrans.

L’orage est ici lié à la mer : voilà qui, à nouveau, le distingue mal de la tempête. Le lien étymologique orage/ouragan est exact, il l’est encore aujourd’hui en météorologie. En revanche, l’étymologie « ouranos » serait fantaisiste, si la racine indo-européenne *uérs ne signifiait « pleuvoir, mouiller » : le dieu Ouranos est celui qui fait pleuvoir. Le Dictionnaire de l’Académie, dans sa neuvième édition s’en tient à la langue : l’orage, nous dit-il, vient de l’ancien français ore, « vent », du latin aura, « souffle, brise, vent ». La filiation Ouranos/orage va perdurer chez Trévoux et dans l’Encyclopédie.

Que dit Trévoux ? Voici la définition de l’orage dans l’édition de 1752 :

Si l’orage est défini d’abord comme une tempête et si le lien orage/mer nuit décidément à la distinction orage/tempête, on retrouve ici des éléments de la définition du Furetière : l’ouragan comme orage extrême, l’étymologie grecque, le sens figuré et politique, la métaphore filée du vaisseau de l’église. Mais c’est bien du Trévoux que s’inspire la définition de Diderot, qu’il est grand temps de citer :

ORAGE, s. m. (Gramm.), violente agitation de l’air, accompagnée de pluie & quelquefois de grêle, d’éclairs & de tonnerre.

Les grands vaisseaux ne craignent ni les vents, ni l’orage, mais seulement la terre & le feu.

Il se prend au figuré, le vaisseau de l’église est sans cesse battu de l’orage. Il n’y a point de maisons qui ne soient troublées par quelques orages.

C’est le caractère synthétique de la définition qui frappe. La « violente agitation de l’air » vient bien de Trévoux, mais le « vent impétueux » a disparu. La place de l’adverbe « quelquefois » interroge. Pour Diderot, l’orage est par nature accompagné de pluie, « et quelquefois » d’autres météores (grêle, éclairs, tonnerre). La phrase sur les grands vaisseaux est une citation textuelle du Trévoux, mais ne demeurent du sens figuré que la métaphore du vaisseau de l’église et les orages domestiques. Point de sens politique, tumulte ou émotions populaires, ni d’appesantissement sur les querelles privées. J’aurais tendance à voir dans cette rigoureuse définition, sans fioriture ni etc., la marque d’une réflexion sur le concept d’orage, certes informé par le discours scientifique alors en vigueur : « violente agitation de l’air » n’est pas « perturbation atmosphérique qui se manifeste par un vent violent, etc. ». Mais ce discours scientifique est chez Diderot, en d’autres occurrences, d’une remarquable modernité, comme l’avait montré Thierry Belleguic dans un très bel article [5]. « Science des nuages, des vents et des pluies, science des orages et des brouillards, des éclairs et des tonnerres, la météorologie nouvelle, écrivait-il, est elle aussi science des flux, des mélanges et des réactions, et a de fait partie liée avec ces savoirs du labile et du compliqué qui émergent dans la seconde moitié du siècle. » Diderot, comme d’Alembert, participe à la promotion de la météorologie ou du moins à la reconnaissance de la modernité de cette science. Plus : c’est une nouvelle manière de penser que Diderot initie, fluide et sans clôture, comme on le voit par les incipits-excipits de Madame de la Carlière et du Supplément au voyage de Bougainville : le motif météorologique assure la continuité [6] de ces deux textes.

Et si le désignant Grammaire autorisait finalement cette ouverture ? S’il témoignait d’une pensée qui refuse la stricte division entre les domaines ? Sans doute Diderot n’est-il pas poète au sens « classique ». Sans doute n’est-il pas l’auteur de Orage, (Poésie) et de Tempête, (Peint. poétiq.), dans lesquels Jaucourt cite abondamment Thomson pour Orage, (Poésie), et Homère, Lucain, Ovide, Virgile quant aux « anciens poètes », puis Milton, et Thomson encore pour Tempête, (Peint. poétiq.). Non seulement Diderot est poète, « poète de l’énergie ». Il suffit de relire sa description d’une marine de Vernet dans le Salon de 1759, et ces mots ouvrent un article fameux de Michel Delon : « Le ciel s’obscurcit, l’éclair s’allume, le tonnerre gronde, la tempête s’élève, les vaisseaux s’embrasent, on entend le bruit des flots, les cris de ceux qui périssent ; on voit, on voit tout ce qui lui plaît [7] ». Mais il accueille aussi, justement, tous les domaines : science et poésie ne sont pas distingués dans sa pensée.

Bref, je vois sans doute trop de choses dans ce petit « orage ». Les élèves auxquels j’ai enseigné demandaient souvent, face à mes lectures de texte trop interprétatives : « Mais est-ce qu’il (l’auteur) a vraiment voulu dire ça ? ». Ici, c’est la leçon de Stéphane Lojkine lors de la discussion qui a suivi sa conférence sur le modèle [8] qui me sert de guide, ou plutôt de « modèle de liberté ». Peu importe, disait-il, que Diderot ait eu ou non sous les yeux les tableaux dont il parle dans ses Salons, peu importe qu’il commente telle ou telle version de tel naufrage de Vernet. Diderot rend possible la liberté de l’interprétation. N’en faisons pas pourtant, chère Marie qui veille au grain, un être débridé. L’Encyclopédie est ceci et cela : un travail de définition – l’orage de Diderot nous confirme son goût de celle qui est juste et concise, au plus proche du concept – et une ouverture sur ce qui n’est pas ce mot, sur les voisinages, les bords. La météorologie nous apprend à penser ces objets « à bords fluents » (Michel Serres), à penser la fluence. Je tombe sur l’article CONFLUENT, (Géog.), signé D’Alembert :

Quand deux rivieres se rencontrent, il faut qu’elles se joignent pour aller désormais ensemble avec une direction commune, qui ne sera ni l’une ni l’autre des deux différentes qu’elles avoient auparavant.

Diversité, et unisson : voilà comment toi, tu nous apprends à travailler.

NOTES

[1] Marie Leca-Tsiomis, « L’Encyclopédie, suite des articles attribués à Diderot, du volume VIII au volume XVII », RDE 59, 2024, p. 311-322.

[2] Diderot, De la poésie dramatique.

[3] Diderot, Salon de 1763.

[4] Anouchka Vasak, « L’orage du 13 juillet 1788. L’histoire avant la tourmente », Le Débat, 2004/3, n°130.

[5] Thierry Belleguic, « Diderot et le temps qu’il fait : portrait de l’article en météorologue », Tangence n°73, Université de Montréal, Université Laval et Université du Québec à Montréal, 2003.

[6] Anouchka Vasak, « Parler de la pluie et du beau temps : enjeux philosophiques et esthétiques d’un lieu commun dans les dialogues de Diderot », dans Espace-temps du dialogue littéraire, Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2016.

[7] Diderot, Salon de 1759. Voir Michel Delon, « Joseph Vernet et Diderot dans la tempête », RDE 15, 1993.

[8] Stéphane Lojkine, « Diderot et ses modèles », conférence prononcée lors de l’assemblée générale de la Société Diderot, Paris, le 11 janvier 2025.