SCIENTIFIQUE, adj. (Gramm.)1 relatif à la science ; on dit un traité scientifique, par opposition à un ouvrage de pratique ; des connoissances raisonnées & scientifiques, par opposition à des connoissances d’habitude & de routine. Il ne se dit guere des personnes.

Ce bref article paru dans le volume XIV ne porte pas de marque de contributeur. Notre amie Marie Leca-Tsiomis l’attribue à Diderot. Bien que fort bref il n’est pas dénué d’intérêt, ne serait-ce que dans la manière dont il se démarque des sources habituelles : Cyclopædia de Chambers et Dictionnaire de Trévoux.

Enjeux

Voilà un terme dont l’usage et le sens s’est profondément modifié au fil du temps. En particulier, nous constaterons dans l’examen des sources que, si elles délivrent des messages très différents, elles se rejoignent sur un aspect : l’emploi de « scientifique » à titre de substantif est rare voire réservé à la dérision. L’indication grammaticale est donc « adj. »

Fidèle à son objectif de « changer la façon commune de penser », Diderot se saisit ici d’une entrée de la nomenclature du Dictionnaire de Trévoux, la modifie de fond en comble, la condense pour éclairer le sens au profit du commun des mortels. Bien qu’il semble anodin, l’article illustre donc parfaitement le « faire » de Diderot que notre amie étudie sans relâche.

Désignant

Dans sa thèse puis dans ses travaux ultérieurs, Marie Leca-Tsiomis a mis en valeur un domaine essentiel de l’œuvre de Diderot encyclopédiste, celui de la grammaire. L’article « L’Encyclopédie et Diderot : vers de nouvelles attributions d’articles », paru dans RDE 55, 2020 offre une synthèse éclairante sur la manière dont Diderot imprime sa marque (sans toujours user de l’astérisque) à ce vaste champ.

Notre amie commence par distinguer « Les deux désignants “Grammaire” dans l’Encyclopédie », titre qu’elle donne du reste à un dossier transversal sur le site de l’ENCCRE en 2019.

La première acception du désignant correspond à la traduction du « Grammar » de la Cyclopædia de Chambers. Elle est prise en charge par Dumarsais et Beauzée. La seconde, correspondant à un bien plus grand nombre d’articles, s’attache à « la définition de simples mots de la langue commune » (RDE 55, 2020) et c’est celle dans laquelle Diderot s’illustre dès le volume II.

Marie Leca-Tsiomis intercale une autre catégorie d’articles rangés dans le domaine « Grammaire », les synonymes auxquels Diderot puis D’Alembert et enfin Jaucourt consacrent environ 230 articles, l’objectif étant d’apporter de la nuance à la terminologie.

L’article SCIENTIFIQUE fait clairement partie du type d’utilisation du désignant « Grammaire » privilégié par Diderot : celui de « définition de simples mots de la langue commune ».

Attribution

C’est dans l’article de RDE 55 précédemment cité que Marie Leca-Tsiomis expose les critères croisés qui la conduisent à attribuer des articles non signés à Diderot : le premier d’entre eux est l’appartenance au domaine « Grammaire » avec les réserves mentionnées plus haut sur les deux (ou trois) fonctions du désignant « Grammaire ». Le deuxième critère est le rejet des alternatives Beauzée, Boucher d’Argis et Jaucourt. Enfin le troisième est l’usage du Dictionnaire de Trévoux, souvent pour s’en démarquer, ce qui est le cas avec l’article SCIENTIFIQUE. Dans l’article « L’Encyclopédie et Diderot : découvertes ! », paru dans RDE 56 en 2021, notre amie ajoute un quatrième critère : le témoignage du fidèle Naigeon.

Naturellement, Marie Leca-Tsiomis ne fait pas, loin de là, table rase de la recherche antérieure. Ses propres travaux s’appuient sur ceux de Jacques Proust et de John Lough. Et c’est à partir du relevé de ce dernier qu’elle établit une liste de plus de 460 articles fournie dans RDE 56. La quête ne s’arrête pas en si bon chemin et, en septembre 2023, notre amie compose un dossier transversal intitulé « Nouvelles attributions à Diderot. Articles non signés en « grammaire », vol. VIII à XVII. Critères ». C’est à cette nouvelle série, conduisant à un total de 761 articles attribués, qu’appartient l’article SCIENTIFIQUE qui nous occupe.

Sources

Conformément à la politique éditoriale de l’ENCCRE que Marie Leca-Tsiomis a grandement contribué à élaborer, intéressons-nous maintenant aux sources éventuelles de l’article.

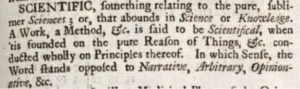

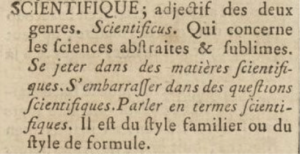

Le premier examen concerne l’homologue de la Cyclopædia de Chambers. Voici la version de la première édition de 1728, tome II :

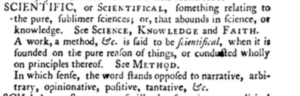

Puis la cinquième édition, tome II, de 1743 dont nous pensons qu’elle a vraisemblablement servi aux encyclopédistes :

Quelques différences sont perceptibles entre les deux éditions : l’ajout du synonyme « Scientifical », des renvois (dont Faith, terme qui ne figure pas dans le texte), des qualificatifs « positive, tantative » à la fin de l’article, la suppression de nombreuses majuscules.

Il apparaît clairement que l’article de l’Encyclopédie ne résulte pas de la traduction de celui de la Cyclopædia.

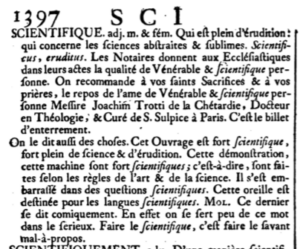

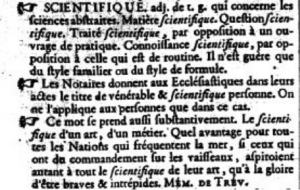

Regardons maintenant l’édition de 1743, tome V, du Dictionnaire de Trévoux :

La première remarque concerne la mise en avant de l’érudition, premier substantif à apparaître dans la définition. L’érudition n’apparaît pas dans l’article de l’Encyclopédie. Je laisse aux spécialistes le soin de commenter cette disparition sans doute pas anodine.

Nous ne sommes guère étonnés de la suppression dans l’article de l’Encyclopédie du passage sur la qualification des ecclésiastiques de « Vénérable & Scientifique personne », ainsi que de l’exemple du billet d’enterrement illustrant ce titre conféré aux hommes d’Eglise par les notaires. Comme on le voit plus loin, cet exemple est omis dans l’édition du Trévoux de 1771.

Enfin, concernant l’usage du terme à titre de substantif, le dictionnaire jésuite le réserve à la verve comique.

Le « faire » de Diderot

Comment Diderot s’empare de ce terme figurant dans la nomenclature du Trévoux pour en composer une définition radicalement différente, c’est ce qu’il convient d’étudier maintenant. Notons auparavant que l’Encyclopédie, comme la Cyclopædia, sont bien plus concises que le Trévoux et procèdent par opposition à des contraires. Mais là s’arrête la parenté car les contraires choisis par Diderot ne sont pas identiques à ceux de Chambers.

Relevons trois aspects.

Tout d’abord, l’article oppose « Traité scientifique » et « ouvrage de pratique », ce qui peut étonner chez un penseur qui n’a eu de cesse de valoriser les savoirs pratiques.

Ensuite, Diderot associe « raisonnées & scientifiques ». L’introduction de la raison ne doit bien sûr rien au hasard. D’autant qu’elle est opposée aux « connoissances d’habitude & de routine ». Ne s’agit-il pas d’une pierre dans le jardin des jésuites et d’une remise en cause de l’enseignement scolastique ?

Enfin, dans la dernière phrase, Diderot se borne à informer que le mot n’est pas utilisé pour les personnes. Il ne conserve pas la dérision que le Trévoux y introduit.

Ainsi, dans un article très court et sans prétention, la marque encyclopédique apparaît dans la sobriété, la mise en valeur de la raison et la contestation des savoirs routiniers. Notre amie a brillamment mis en avant ce « faire » de Diderot dans de multiples articles qu’elle a pu lui attribuer.

Correspondances internes

L’article SCIENTIFIQUE ne comporte pas de renvoi.

Le moteur de recherche de l’ENCCRE nous indique que l’adjectif apparaît dans 27 articles. Ceux-ci sont également répartis : 1, 2 ou 3 articles dans la plupart des volumes. Les domaines les plus fréquents sont Grammaire (7 articles), Chimie (4 articles) et Philosophie (4 articles). 17 autres domaines sont concernés pour 1 ou 2 articles. Les articles sont signés ou attribués à Diderot (6 articles), D’Alembert (5), Venel (4), Beauzée (3), Du Marsais (3), Jaucourt (2), Daubenton (1), Turgot (1). 3 articles sont anonymes.

Autres dictionnaires

Dans son dernier opus, La guerre des Dictionnaires. Le Trévoux, aux sources de l’Encyclopédie » (CNRS Editions, 2023), Marie Leca-Tsiomis nous rappelle que l’Encyclopédie s’inscrit dans une ère de « passion des dictionnaires ». Par ailleurs, elle nous informe que Diderot n’a que peu d’estime pour le Dictionnaire de l’Académie française. Celui-ci (première édition, 1694, tome II) comporte un article SCIENTIFIQUE dont s’est clairement inspiré le Grand vocabulaire français, comme on le verra ci-dessous.

Suites et métamorphoses

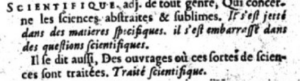

L’article du Grand vocabulaire français (tome 26) est sensiblement différent et insiste sur les usages caricaturaux (« se jeter », « s’embarrasser »).

L’édition de 1771 du Dictionnaire de Trévoux reprend des parties de l’article de l’Encyclopédie (en supprimant le qualificatif « raisonnées »). Il renonce à la référence à l’érudition présente dans les éditions antérieures du Trévoux. Il introduit l’usage à titre de substantif mais le vocable ne s’applique toujours pas aux personnes.

L’article est repris à l’identique dans les éditions toscanes (Lucques et Livourne).

L’Encyclopédie d’Yverdon ne comporte pas d’article SCIENTIFIQUE.

Dédicace personnelle

Je dois à Marie de m’être penchée sur ce terme dont je pensais l’introduction bien plus tardive. Je me gardais jusque-là d’utiliser l’adjectif « scientifique » pour le XVIIIe siècle et j’avais grand tort. Toutefois, je constate qu’au siècle des Lumières, le terme ne s’emploie pas pour les hommes, et a fortiori pour les femmes.

Cette petite annotation bien lacunaire est un modeste hommage à la « vénérable & scientifique personne » (n’en déplaise aux jésuites) que j’ai rencontrée à Luminy sous le M de AMIA (et le soleil des Calanques).