Pour Marie,

qui aime tant les mots de Diderot

Parmi les très nombreux articles rédigés par Diderot pour les premiers tomes de l’Encyclopédie, deux retiendront mon attention : ASTÉRI[S]QUE et CARACTÈRES D’IMPRIMERIE. D’autres articles auraient très certainement eu leur place dans une évocation de l’amour de Diderot pour les mots, destinée, en miroir, en filigrane, sous forme d’anamorphose ou par un jeu de renvois, à rendre hommage au travail précis et subtil d’une très grande lexicographe. Par exemple, à défaut d’une vedette Carcopino, ou encore Calcatogio – occasion de partager quelques doux souvenirs d’un passage éclair en Corse, ce (très) bref article relevant de la « Géographie moderne », certes précédé de l’astérisque, mais purement factuel, dont il est par conséquent difficile de considérer Diderot comme son auteur à part entière :

*ADIAZZO, ADIAZZE ou AJACCIO, (Geog. mod.) ville, port, & château d’Italie sur la côte occidentale de l’isle de Corse. Long. 26. 28. lat. 41. 54.

S’agissant de l’article CORSE, son auteur n’étant (heureusement) pas identifié, nous n’aurons pas à nous interroger sur les stéréotypes touchant le caractère des Corses qu’il contribue à renforcer.

Un mot donc sur les caractères d’imprimerie, et plus particulièrement sur celui utilisé par Diderot – en principe – pour signer ses articles : l’astérisque. Dans les faits, comme notre lexicographe a, inlassablement, des années durant, contribué à le démontrer, de très nombreux articles sans astérisque peuvent lui être attribués.

L’article ASTÉRI[S]QUE, dont l’essentiel revient à Dumarsais, comporte un complément ironique, dans la mesure où traitant de ce caractère d’imprimerie « ordinairement en forme d’étoile », il se trouve précédé de ce même caractère d’imprimerie, non pour illustrer le terme, ce qu’il fait aussi, mais pour en identifier le rédacteur, dont c’est la signature conventionnelle dans ce dictionnaire raisonné : Diderot. Ici la typographie adoptée n’est pas celle d’une vedette d’entrée mais bien celle d’un simple complément, lequel prend cependant une allure singulière, du fait de la présence de l’astérisque qui pourrait, dans un autre ouvrage, signaler une véritable note. L’effet ironique est encore renforcé par la proximité spatiale, compositionnelle, avec le paragraphe précédent, qui portait précisément sur cet emploi en lui préférant celui de l’abréviation NB pour nota bene… Que d’esprit, décidément.

*ASTÉRIQUE, s. m. terme de Grammaire & d’Imprimerie ; c’est un signe qui est ordinairement en forme d’étoile que l’on met au-dessus ou auprès d’un mot, pour indiquer au lecteur qu’on le renvoye à un signe pareil, après lequel il trouvera quelque remarque ou explication. Une suite de petites étoiles indique qu’il y a quelques mots qui manquent. Ce mot étoit en usage dans le même sens, chez les anciens ; c’est un diminutif de ἀστὴρ, étoile. Isidore en fait mention au premier livre de ses origines. Stella enim ἀστὴρ, græco sermone dicitur, à quo asteriscus, stellula, est derivatus ; & quelques lignes plus bas, il ajoûte, qu’Aristarque se servoit d’astérique allongé par une petite ligne *— pour marquer les vers d’Homere que les copistes avoient déplacés. Asteriscus cum obelo ; hâc propriè Aristarchus utebatur in iis versibus qui non suo loco positi erant. Isid. ibid.

Quelquefois on se sert de l’astérique pour faire remarquer un mot ou une pensée : mais il est plus ordinaire que pour cet usage, on employe cette marque NB, qui signifie nota benè, remarquez bien. (F)

*L’astérique est un corps de lettre qui entre dans l’assortiment général d’une fonte. Son œil a la figure qu’on a dit ci-dessus.

Si l’on rapproche cette définition des domaines mentionnés après la vedette d’adresse, « terme de Grammaire & d’Imprimerie », on constate qu’elle vient combler une lacune, celle du lexique propre à l’imprimerie.

Bien que cet ajout ne comporte pas de renvoi explicite, on peut considérer que, par l’emploi de termes de métier – « corps de lettre », « fonte » –, il fait clairement signe en direction du lexique de l’imprimerie, en particulier de l’article CARACTÈRES D’IMPRIMERIE, lequel est, lui aussi, attribué à Diderot. Quant à l’article Fonte, (Fonderie en caracteres.), qui appartient à la même constellation, avec Corps, (Fonderie en caracteres d’imprimerie.) (Diderot), il n’est pas signé, contrairement à FONTE, (Arts méchaniq.) (Diderot), ce qui pourrait faire soupçonner un oubli.

Notons au passage que dans le renvoi vers « Casse », dans l’article Fonte, (Fonderie en caracteres.) (VII, 1757), la vedette devrait être notée CASE ou CASSE d’imprimerie, article publié pourtant dans le volume II cinq ans plus tôt (1752), le lecteur risquant de se reporter à l’article CASSE, (Hist. nat. bot. & mat. med.) (c’est d’ailleurs ce qui se produit avec le lien numérique à l’heure actuelle), lequel a donc pour désignant « Histoire naturelle, botanique et matière médicale » et fournit la définition d’une plante, ce qui nous éloigne du domaine visé, même si Diderot n’est pas loin, sa marque apparaissant dès le second paragraphe (« *La casse solutive est une espèce de gousse […] »).

L’article CARACTÈRES D’IMPRIMERIE, dépend, dans l’ordre encyclopédique, de CARACTÈRE dont l’extension est très vaste, et qui présente un cas de « désignant chaîné » :

CARACTERE, (Ordre encyclopédique. Entendement. Raison. Philosophie ou Science. Science de l’homme. Logique. Art de communiquer la pensée. Grammaire. Science de l’instrument du discours. Signes. Caractere.) Ce mot pris dans un sens général, signifie une marque ou une figure tracée sur du papier, sur du métal, sur de la pierre, ou sur toute autre matiere, avec la plume, le burin, le ciseau, ou autre instrument, afin de faire connoître ou de désigner quelque chose. Voy. Marque, Note, &c.

Diderot y rend hommage aux « graveurs de caractères », qui sont « peu connus dans la république des Lettres » (qui leur doit tant !), injuste oubli qui s’explique principalement par la place accordée aux imprimeurs. Passionné par l’histoire de l’imprimerie, Diderot ne manque pas de citer l’ouvrage de Simon-Pierre Fournier le jeune, graveur et fondeur de caractères, Modèles de caractères de l’imprimerie, et autres choses nécessaires audit art. Nouvellement gravés (Paris, 1742).

Le parallèle entre l’écriture « à la main » et la fonderie fait entrer l’article Ecriture, (Art méch.) (Diderot) dans la constellation des mots de l’imprimerie :

Nous nous servons de deux sortes de caracteres pour l’impression des livres ; 1o. le romain ; 2o. l’italique. Nous avons aussi deux sortes d’écritures à la main ; 1o. la batarde, qui est le plus en usage, & que les maîtres appellent aussi italienne ; 2o. la ronde ou financiere nommée aussi françoise. Voyez plus bas Caracteres d’écriture, & fonderie en Caracteres. (CARACTERE, §31)

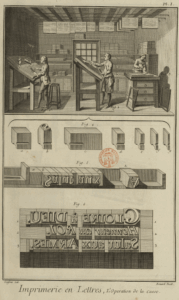

Néanmoins, ce sont bien sûr les liens avec les planches qui donnent aux observations de Diderot toute leur profondeur. Chez lui, l’amour des mots va de pair avec celui des métiers de l’imprimerie :

Voici des exemples de tous les Caracteres en usage : ils sont de l’Imprimerie de M. le Breton, notre Imprimeur, & de la fonderie du sieur Fournier, excepté la Perle & la Sédanoise, qui ne se trouvent qu’à l’Imprimerie Royale, & que M. Anisson, directeur de cette Imprimerie, a bien voulu communiquer. (CARACTÈRES D’IMPRIMERIE, §165)

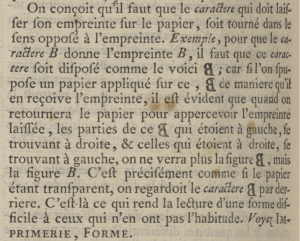

En outre, les descriptions peinent parfois à rendre compte de procédés qu’une planche expose bien plus aisément, comme l’exemple suivant permet de le vérifier (§2) :

La composition de ce passage a manifestement posé un problème technique lorsqu’il s’est agi de décrire par des mots « l’opération de la casse », et l’on constate que, contrairement au caractère B, le caractère B inversé n’est pas aligné ni identique d’une ligne à l’autre, comme la comparaison des cinq occurrences le confirme :

Le compositeur semble avoir bricolé à partir d’autres caractères en prévoyant un peu plus d’espace et sans être en mesure de respecter la ligne de composition (voir Composition, en termes d’Imprimerie).

![]()

Ici l’éloquence des planches est remarquable. Elles permettent de comprendre l’art de la composition tout en restituant la vie de l’atelier, ce qui rappelle au lecteur que la collaboration entre métiers conditionne la production des livres et donc aussi la circulation des connaissances et des œuvres, y compris les textes qui assurent l’autorité de la religion et du roi.

Le compositeur, explique Diderot, a appris à lire les lettres en transparence : « C’est précisément comme si le papier étant transparent, on regardoit le caractere B par derriere.

C’est là ce qui rend la lecture d’une forme difficile à ceux qui n’en ont pas l’habitude ». Dans l’exemple de la première planche, « Gloire à Dieu […] » (de la série « Imprimerie en caracteres », t. VII, 1769 : « Imprimerie en Lettres, L’Opération de la casse »), le lecteur averti, qui subodore des allusions – au risque d’en voir partout, fait une expérience analogue mais démultipliée par les potentialités sémantiques des mots. Est-ce vraiment un exemple pris au hasard ?

Ainsi, au-delà du système des renvois, dont notre lexicographe virtuose a bien montré qu’il ne devait pas être pris au pied de la lettre (voir notamment « Le Capuchon des cordeliers : une légende de l’Encyclopédie », RDE 50, 2015), l’Encyclopédie, cette impressionnante masse textuelle et visuelle, pourtant hétérogène, recèle une inépuisable combinatoire de signifiants que d’invisibles fils relient : ceux des mots et des associations d’idées de Diderot, avec leurs redoutables effets à retardement, parfois désopilants, plus souvent suggestifs, comme dans cette formule conclusive : « on peut même ajoûter que le mot caractere est un de ceux où le sens propre differe le moins du figuré. » (CARACTÈRES D’IMPRIMERIE, §169)