Difficile de trouver deux personnages plus éloignés sur le plan des options politiques, religieuses ou même des goûts littéraires que l’abbé Mallet et Diderot. Il n’en reste pas moins que Mallet fut apparemment l’un des quatre premiers nouveaux collaborateurs (avec Goussier, Landois et Le Roy auxquels il faut peut-être ajouter Malouin) que Diderot et D’Alembert s’adjoignirent quand ils prirent la tête de l’entreprise encyclopédique. Comme l’écrit le géomètre faisant l’éloge de l’abbé dans l’Avertissement du tome VI : « Des circonstances que nous ne pouvions prévoir nous ayant placés à la tête de l’Encyclopédie, nous crûmes que M. l’Abbé Mallet, par ses connaissances, par ses talents, et par son caractère, était très-propre à seconder nos travaux »[1]. Effectivement, Diderot et D’Alembert avaient officiellement succédé à l’abbé De Gua de Malves comme éditeurs de l’Encyclopédie le 19 octobre 1747. À peine plus de trois semaines plus tard, dès le 15 novembre, le nom de Mallet apparaissait pour la première fois sur le Registre des libraires : il s’agissait déjà de faire parvenir à l’abbé, retiré dans sa cure de Pécqueux, près de Melun, certains des ouvrages dont il aurait besoin [2]. On peut même se demander si la possibilité d’avoir recours à Mallet que connaissait bien Laurent Durand, un des quatre Libraires Associés, ne fut pas un argument pour convaincre Diderot et D’Alembert d’accepter la lourde tâche à laquelle ils allaient devoir s’atteler. Il y avait là quelqu’un susceptible de moudre bien des articles.

Le grand écart manifeste entre les positions des éditeurs de l’Encyclopédie et Mallet a beaucoup troublé la critique [3]. Qu’est-ce qui pouvait bien justifier la présence d’un tel personnage aux côtés de D’Alembert et Diderot ? Comment était-il possible qu’ils aient choisi de faire entrer dans l’Encyclopédie le représentant d’une composante apparemment aussi contradictoire avec l’esprit des Lumières ? Peut-être fallait-il envisager d’obscurs enjeux cachés à l’origine de la contribution de l’abbé ? Et une fois celle-ci réalisée, quel sort devaient-il lui réserver en tant qu’éditeurs ?

Pour répondre à ces questions (nos investigations se restreignant à la relation entre Diderot et Mallet dans le cadre de cette étude), il faut d’abord bien préciser certains points relatifs à la biographie croisée des deux hommes, puis – c’est encore plus important – à la chronologie de la manufacture encyclopédique. Un document inédit vient d’apparaître qui bouleverse nos connaissances à cet égard en révélant que la contribution de Mallet fut beaucoup plus considérable que ce que l’on avait pu soupçonner jusque-là, les articles signés par l’abbé ne représentant qu’une fraction de son apport total. Au moment de cerner la nature des interactions entre Diderot et Mallet, il ne faudra donc pas se contenter des articles bien repérés grâce aux signatures. Précisons bien cependant qu’interaction n’est pas ici le mot propre, la relation est en fait unilatérale. C’est toujours Diderot qui intervient sur les articles de Mallet précocement rédigés pour la plupart, jamais le contraire.

Notre investigation portera en premier lieu sur un corpus facile à circonscrire mais pas nécessairement le plus chargé d’enjeux. Nous étudierons d’abord les articles portant la signature des deux hommes concentrés dans les premiers volumes de l’Encyclopédie. Quelques repères utiles pourront alors être fixés sans que l’enseignement général soit forcément d’une aveuglante clarté. Nous aborderons ensuite des exemples pris dans la deuxième moitié de l’Encyclopédie alors que la signature des deux hommes devient résiduelle avant de disparaître complètement, pour l’un comme pour l’autre. On ne saurait prétendre ici à aucune forme d’exhaustivité et nous prendrons seulement trois exemples qui ont tous quelque chose de trop exceptionnel pour pouvoir susciter des leçons généralisables à l’ensemble des articles mais qui nous éclaireront sur la grande variété de situations à envisager. L’anonyme article PARTICIPER est le plus anodin et n’avait jamais attiré la curiosité critique. Son exemple montre comment Diderot peut utiliser la matière fournie par Mallet pour nourrir ses articles de langue. Les deux autres ont au contraire concentré l’attention des chercheurs à plusieurs titres. Les étudier en détail fournit un éclairage capital pour cerner au plus près la relation de Diderot et Mallet, les incertitudes qui ont encombré la critique pouvant être à notre sens complètement levées. Le cas de l’article anonymisé PACIFICATION (et du petit article PACIFIQUE qui l’accompagne) permet de bien mesurer la distance idéologique entre les deux hommes. Le cas de l’article Liberté de penser fournit sans doute un hapax avec sa signature désignant Mallet alors que l’abbé n’est pour rien dans cet article. Retirer cet article de la contribution de l’abbé permet de ne pas s’égarer dans des culs-de-sac interprétatifs. Le parcours nécessaire pour élucider l’énigme de cette signature n’en est pas moins porteur de quelques questions fondamentales pour l’histoire de l’Encyclopédie menant au-delà de la seule relation duelle entre Diderot et l’abbé polygraphe. Nous n’avons pas hésité à les approfondir sans nous soucier de coller exactement à nos interrogations de départ.

On avait assez spontanément tendance à penser, que comme l’huile et l’eau, les contributions de Mallet et de Diderot n’étaient pas de nature à se mélanger. Les aléas de la manufacture encyclopédique ont cependant contraint Diderot à intervenir souvent sur un matériau très abondant et quelquefois problématique sur le plan de la qualité comme sur le plan idéologique. Dans ce cadre, mélange il y eut de bien des manières mais non sans que subsistent de nombreuses traces de la grande hétérogénéité des ingrédients. Comme on s’en apercevra, se présente une très grande multiplicité de cas dont notre étude ne propose qu’un premier défrichage. Il faudra vite y revenir. [Les notes de cet article interminable étant rejetées à la fin du texte (ou en annexe), nous prévenons charitablement le lecteur qu’il se priverait de nos cogitations sur la date de la visite de Diderot à Mallet rapportée dans l’article CRAPAUD, d’une explication possible de l’absence du privilège légal dans les volumes de l’Encyclopédie, du détail de nos laborieux calculs pour évaluer la taille de la contribution de Mallet ou de nos hypothèses concernant l’apparition tardive des désignants sous leur forme canonique, s’il négligeait de les visiter.]

A. Itinéraires croisés

Il ne semble pas qu’il y ait eu d’affinités personnelles anciennes entre l’abbé et Diderot. Même si Mallet avait exactement le même âge que Diderot (et quatre ans de plus que D’Alembert donc), leurs itinéraires respectifs laissaient de toute façon très peu de place possible pour des rencontres : depuis 1744, l’abbé était éloigné de Paris et le préceptorat avait auparavant largement accaparé son temps [4]. La première rencontre qui soit documentée eut sans doute lieu vers le 13 avril 1749 (si notre déduction est juste [5]) quand Diderot visita l’abbé dans son petit village de la Brie et s’intoxiqua légèrement (ou s’envenima pour utiliser le terme exact) en manipulant des crapauds comme il le raconte dans l’article du même nom [6]. Une autre rencontre suivit l’année d’après : « Au mois d’avril 1750, M. de Sigrais [i.e. Claude Guillaume Bourdon de Sigrais (1715-1791)], aujourd’hui de l’Académie des Belles Lettres, lui proposa une traduction du D’Avila. L’abbé Mallet qui se trouvait alors à Paris vit le Sieur Prault [i.e. le libraire Laurent François Prault] chez lui et chez M. Diderot en présence duquel on convint » des arrangements nécessaires pour la mise en œuvre de cette traduction de l’Historia delle guerre civili di Francia de Henrico Caterino Davila (1576-1636) accompagnée de notes que devait réaliser l’abbé. Une nouvelle rencontre eut lieu, semble-t-il, en novembre, puisque Diderot figure avec d’autres gens de lettres (sont aussi cités le président Hénault, Jean-Baptiste de La Curne de Sainte-Palaye, le censeur Denis François Secousse [7], Duclos, Le Beau et D’Alembert) parmi ceux qui « exhortèrent » Mallet à persévérer dans l’avancement de cette œuvre [8].

Si ce ne fut pas la proximité idéologique qui fut à l’origine de l’implication de l’abbé Mallet dans l’Encyclopédie, sa grande disponibilité [9], le large éventail des sujets qu’il pouvait aborder, ses exigences financières limitées et la capacité de travail sur laquelle on comptait étaient, elles, des raisons de poids.

Les premiers ouvrages de l’abbé permettent aussi d’affirmer qu’il nourrissait des liens avec le milieu où l’on préparait l’Encyclopédie avant son intégration dans la vaste entreprise. Un contact existait en premier lieu, c’est bien certain, avec son libraire, Laurent Durand, qui rejoignit l’Encyclopédie le 18 octobre 1745 quelques mois après avoir publié les Principes pour la lecture des poètes de Mallet au début de l’année [10]. Son deuxième ouvrage, l’Essai sur l’étude des Belles Lettres, fut toutefois publié par un autre libraire, Louis Étienne Ganeau, en 1747. Ce n’en est pas moins là que nous trouvons le plus d’indices de cette proximité qu’elle soit déjà existante ou ardemment souhaitée. Il faut s’arrêter un instant sur cet ouvrage qui permet de connaître quelques aspects de la pensée de l’abbé dans un autre contexte que celui de la compilation encyclopédique, cadre dans lequel il est toujours délicat de distinguer ce qui revient proprement à l’abbé et ce qui vient de ses sources. Le livre présente par ailleurs des particularités assez curieuses par ce qu’il révèle de ses dispositions vis-à-vis de l’entreprise encyclopédique, ou du moins vis-à-vis de ses animateurs principaux. On n’a peut-être pas suffisamment remarqué à quel point il pouvait constituer une excellente carte de visite pour un aspirant encyclopédiste. Si l’ouvrage n’a manifestement pas été écrit dans ce but – il est d’abord le fruit de la pratique pédagogique de l’abbé [11] – certains de ses aspects étonnants semblent des appels du pied point trop discrets alors que d’autres peuvent paraître au contraire poser problème dans cette perspective. La matière traitée se prêtait en tout cas admirablement. L’ouvrage écrit dans une optique didactique propose en effet un vaste tour d’horizon des connaissances de son temps. Le périmètre des belles-lettres traitées par l’abbé est singulièrement élargi : il y est question de ce que nous désignons comme la littérature bien sûr ainsi que d’histoire mais aussi de géographie, des beaux-arts, d’architecture ou d’histoire naturelle même si certains de ces domaines sont à peine effleurés. Un long développement est consacré aux mathématiques et aux domaines associés en particulier « la physicomathématique » (p. 235-236). La philosophie est aussi traitée en détail tandis que la théologie est passée sous silence, ce qui est logique pour un ouvrage destiné aux jeunes gens entrant dans le monde. Bref, les occasions de montrer une maîtrise diversifiée abondaient. Sur le plan des idées, l’auteur manifeste un parfait conformisme en politique et une orthodoxie inattaquable en matière religieuse. Ainsi dans la partie traitant de la philosophie, il attaque tout ce qui peut mener au matérialisme ou au « pyrrhonisme moderne » mais prend bien la précaution de ne pas s’appesantir et de ne désigner personne de précis. Dans la partie historique, son abrégé de l’histoire de France témoigne d’une fidélité sans faille à la monarchie absolue en général et à la dynastie bourbonnienne en particulier mais sans hostilité fanatique contre les protestants par exemple (significativement il les désigne simplement comme « Réformés » et non comme « prétendument Réformés ») et sans mentionner les querelles liées au jansénisme (voir p. 165-168). Comme nous le verrons, il se montrera quelquefois moins mesuré sur ces questions dans l’Encyclopédie. Le seul aspect où il se montre raide à l’excès, vraiment à rebours des tendances de son époque et apparemment en porte-à-faux par rapport à un grand projet de traduction comme celui de l’Encyclopédie, est sans doute son positionnement très hostile à la liberté d’expression des Anglais qui l’amène à proscrire l’étude de la langue anglaise elle-même. Franco Venturi avait déjà souligné la radicalité de ce passage [12]. Il vaut la peine de le citer car il n’est pas exclu que Diderot ait pu le lire et s’en soit souvenu dans un article très singulier (on verra plus loin de quelle façon) :

Ce serait une folie que de vouloir déprimer le mérite littéraire des Anglais en tout genre ; mais je ne sais si la lecture de leurs auteurs serait plus avantageuse que nuisible, en nous procurant la facilité de feuilleter en original des ouvrages écrits avec une liberté excessive et visiblement dangereuse. Car, sans parler de la licence effrénée de quelques-uns de leurs poètes, on sait à quels excès se sont livrés leurs philosophes modernes sur l’article de la religion : comment un Hobbs, un Locke, un Woolston en ont sapé les fondements, les uns avec une audace manifeste, les autres d’une manière plus détournée. On n’ignore pas que c’est au commerce que quelques-uns de nos auteurs ont lié avec de pareils écrivains que doivent le jour tant de livres odieux dont la France est inondée depuis vingt ans et qui, malgré la vigilance du gouvernement à les proscrire, trouvent des lecteurs avides et font germer et croître dans l’esprit le matérialisme et l’incrédulité. Après une expérience dont nous ne voyons malheureusement que trop d’effets, je ne balancerai pas à prononcer qu’à moins d’une extrême nécessité, telle que le bien de la religion ou le service de l’État, on ne devrait point apprendre l’anglais. Il est toujours prudent d’éviter un chemin qui peut conduire à un précipice. (p. 11-13)

Il faut cependant préciser que la restriction préconisée concerne les jeunes gens destinés à entrer dans le monde et non les savants, Mallet ne se fait d’ailleurs pas faute de citer nombre de traductions de l’anglais. On notera aussi que l’Encyclopédie sous direction de De Gua fournissait elle-même des gages d’orthodoxie. Une publication sous privilège royal ne pouvait d’ailleurs guère faire autrement. Rappelons par exemple le mémoire circulaire de De Gua qui donne pour directives de changer dans la traduction de Chambers « toutes les assertions hérétiques auxquelles on en substituera […] de catholiques, on exposera cependant ensuite les sentiments hérétiques, mais ce ne sera jamais sans les réfuter » [13]. Il n’en reste pas moins que Mallet fait montre dans ce passage d’une étroitesse d’esprit spectaculaire. Ce n’est certes pas le cas sur tous les points, ainsi n’hésite-t-il pas à faire l’éloge des ouvrages de Montesquieu (p. 155) ou de ceux de Voltaire comme La Henriade, ce qui est assez consensuel, il est vrai. Il préconise aussi l’enseignement du droit naturel trop négligé en France (p. 213-215).

Il manifeste encore un intérêt tout particulier pour les sciences mathématiques, on l’a déjà dit [14]. Les éloges qu’il distribue en ce domaine sont vraiment remarquables car ce sont prioritairement les deux principaux mathématiciens de l’Encyclopédie à cette date qui les reçoivent (D’Alembert et De Gua encore à la tête du dictionnaire pour plusieurs mois puisque nous sommes avant janvier 1747, date à laquelle l’ouvrage de Mallet fut soumis à la censure [15]). Les écrits de D’Alembert lui servent aussi de référence privilégiée. Il extrait en effet deux passages de la Préface du Traité de dynamique (Paris, David l’aîné, 1743) aux p. 236-243 de son ouvrage [16] et mentionne aussi « l’Introduction à l’Hydrodynamique » (p. 240) c’est-à-dire le Traité de l’équilibre et du mouvement des fluides (Paris, David l’aîné, 1744). Quant à l’auteur, il le range parmi les « géomètres du premier ordre » (p. 236) et le désigne comme « dialecticien géomètre » (p. 242), ce qui vaut pleine approbation de sa part. À propos de l’abbé De Gua, il ne mégote pas non plus les compliments : « un grand géomètre », n’hésite-t-il pas à répéter (p. 246 et 255). Encore faut-il ajouter, même si l’on sort du domaine des mathématiques, que Mallet n’oublie pas non plus Diderot dans la distribution puisqu’il recommande son Histoire de Grèce « nouvellement traduite de l’anglais » (p. 156) parue en 1743 chez Briasson, c’est-à-dire le seul ouvrage de lui qu’il puisse citer à cette date. Ainsi les trois principaux encyclopédistes (nous sommes en 1746-1747 pour la rédaction) sont-ils méticuleusement caressés dans le sens du poil dans l’Essai sur l’étude des Belles Lettres.

Et ce n’est pas tout car si Mallet mentionne les dernières publications des gens impliqués dans l’Encyclopédie (auteurs et libraires), il semble aussi remarquablement informé de celles qui sont encore inédites. Ainsi mentionne-t-il la traduction de la Grammaire géographique de Gordon en précisant qu’ « on y travaille actuellement » (p. 127) et, en effet, cet ouvrage traduit par Toussaint avec des notes de Vaugondy paraîtra en 1748 chez Laurent Durand et Pissot. Il connaît aussi les activités les plus récentes de De Gua auxquelles il donne ainsi publicité : « J’apprends que M. l’abbé De Gua a actuellement sous presse un ouvrage dont le but est d’initier à l’étude des sciences abstraites, et qui est intitulé, Introduction Métaphysique à l’étude des Sciences Mathématiques. Je l’attends avec impatience ; l’auteur est connu pour grand dialecticien et pour grand géomètre ; et il nous donnera sans doute la solution de bien des doutes et l’éclaircissement d’un grand nombre de difficultés » (p. 246). Le fait est que dans ce cas l’ouvrage ne parut jamais. Il correspond très vraisemblablement à un texte que De Gua intégra ensuite à son Arithmétique, livre qu’il chercha à faire paraître à plusieurs reprises et qui fit notamment l’objet de négociations avec Laurent Durand en 1754-1755 [17]. Il faut aussi mentionner une curieuse évocation des travaux à attendre de D’Alembert. Mallet se dit en effet impatient de la lecture d’un texte du géomètre censé nous procurer « des éléments de [mécanique] où [le] nouveau principe [de cette science] soit exposé dans tout son jour et qui puissent servir d’introduction à sa Dynamique et à son Hydrodynamique » (p. 256-257). La formulation laisse la place ici à une incertitude dans l’interprétation : Mallet a-t-il eu vent d’un projet concernant des Éléments de mécanique prêtés à D’Alembert qui ne virent jamais le jour ou exprime-t-il plus probablement le souhait que D’Alembert se charge de la rédaction d’un tel ouvrage ? [18] Quelle que soit l’hypothèse à privilégier, elle témoigne d’une proximité intellectuelle au moins comme une aspiration de Mallet. Ainsi mis bout à bout, les signaux sont nombreux et peu équivoques pour manifester le désir de Mallet de participer à l’entreprise encyclopédique qui s’annonce. Dans ce cadre, les sorties étroitement bigotes de l’abbé peuvent nous paraître a posteriori bien maladroites, mais c’est parce que nous connaissons l’histoire de l’Encyclopédie que l’abbé ne pouvait évidemment imaginer et surtout parce que nous connaissons l’intensité de l’engagement de Diderot et D’Alembert dans le mouvement de ce que l’on appellera les Lumières. Que pouvait donc en savoir l’abbé en ces années 1746-1747 ? Peut-être pas grand-chose finalement, surtout depuis son petit village de la Brie. Une hypothèse bien solide à notre sens est qu’il ne devinait vraisemblablement pas où il allait bientôt mettre les pieds, d’autant que la figure saillante parmi les encyclopédistes à ce moment-là, celle de l’abbé De Gua De Malves, était celle d’un personnage qui offrait de grandes garanties de conformité sur le plan idéologique.

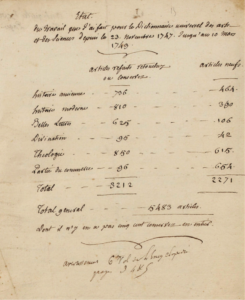

Un peu plus d’un an après la fin de la rédaction de son livre (et un peu moins d’un an après sa parution), l’abbé était bel et bien intégré à l’équipe encyclopédique passée entre temps sous la direction de Diderot et D’Alembert. Le 15 novembre 1747, on lui envoyait les premiers livres dont il allait avoir besoin et le 23 novembre, il se mettait au travail. Si l’on connait cette date précisément, c’est grâce à un document capital repéré (mais non exploité) par Reginald McGinnis dans les Archives de Melun [19] où il est conservé sous la cote HL 8 1460 avec un ensemble manuscrit constitué à la fin du XIXe siècle par un archiviste de la préfecture de la Seine-et-Marne intitulé : Lettres autographes de l’abbé Edme Mallet, melunais, précédées de détails sur sa vie, ses ouvrages et de documents particuliers sur sa famille réunis par Gabriel Leroy, 1872. Ce document sans équivalent est inappréciable pour l’histoire de l’Encyclopédie. Il mérite d’être publié et commenté :

Ce compte de la main de Mallet lui servit vraisemblablement à se faire payer par les libraires, ce qui fut fait le lendemain d’après le Registre des libraires. Il nous apprend une chose du plus haut intérêt, c’est que le 10 mars 1749, l’abbé avait réalisé pour l’Encyclopédie un total d’articles extrêmement supérieur à la somme de ceux qui sont signés de lui dans le dictionnaire puisque ce ne sont pas moins de 5483 articles qu’il remit à cette date, beaucoup plus donc que les 2178 qui se terminent par la lettre (G). La répartition des articles par domaine est extrêmement précieuse : elle oriente vers des secteurs qui ne surprennent pas mais offre des chiffres précis et permet de comprendre l’intervention de l’abbé Mallet de manière beaucoup plus claire. Alors qu’une interrogation concernant la contribution de Mallet dans le moteur de recherche de l’ENCCRE en fonction des « domaines » et donc surtout des désignants, indice privilégié par Irène Passeron et Alain Cernuschi quand ils ont réalisé le travail de répartir les articles par « domaines » sur l’ENCCRE, offre le tableau d’une grande pulvérisation [20], l’État du 10 mars 1749 nous permet d’avoir une idée beaucoup plus synthétique de sa contribution. Mallet a fourni 1200 articles d’histoire ancienne et 1200 articles aussi d’histoire moderne, l’égalité entre ces deux totaux est en elle-même très remarquable, elle fait penser que la commande passée à Mallet pouvait concerner des chiffres ronds, au moins pour l’histoire. Il y a aussi 731 articles de Belles-Lettres, 137 de Divination, 1465 de Théologie et 750 de Commerce (encore un chiffre rond) [21].

Pour comprendre l’écart entre ce que peuvent indiquer la multitude des désignants des articles de Mallet et ce qui est porté sur cette pièce, il faut indiquer que l’innovation que constituent les désignants fut sans doute introduite de manière relativement tardive dans l’Encyclopédie. Jusqu’à la page 94 du premier volume, les articles ne sont en effet dotés que très exceptionnellement d’un désignant en bonne forme, placé en italiques et entre parenthèses après la vedette [22]. Rien ne distingue auparavant les indications qui suivent la vedette de ce qu’on retrouve dans les autres dictionnaires : ce que l’on appelle des « marques de domaines ». Ces marques sont apparues dès le Thrésor de Nicot. Elles furent systématisées par Furetière et on doit les considérer comme les ancêtres des désignants encyclopédiques [23]. Dans la mesure où la présence de désignants prend tout son sens avec la publication du Système figuré des connaissances humaines donné avec le Prospectus au mois de novembre 1750, on peut faire l’hypothèse que c’est vers cette date que l’utilisation des désignants fut généralisée [24]. Or l’impression du premier volume a très vraisemblablement commencé avant, ce qui explique que les désignants soient quasiment absent des premières pages de ce volume. On sait aussi que la contribution de Mallet a, quant à elle, été rédigée encore bien avant et qu’elle était terminée, pour l’essentiel, au mois d’avril 1750 (voir plus bas) [25]. Il est donc à peu près certain que quand les articles de l’abbé sont dotés d’un désignant, c’est le fruit d’une intervention éditoriale postérieure et non pas d’un choix initial réfléchi par l’auteur.

Mais avançons dans le commentaire de l’État du 10 mars 1749. La répartition entre « articles refaits, retouchés ou conservés » et « articles neufs » est une indication capitale pour ce qu’elle nous apprend de la manufacture encyclopédique. Pour en saisir le sens, il faut se référer à ce que nous savons de la préhistoire encyclopédique, notamment grâce à un document comme le Mémoire-circulaire établi par l’abbé De Gua à l’intention de ses collaborateurs ou à l’article ENCYCLOPEDIE de Diderot. Ce qu’il s’agit de « refaire, retoucher ou conserver », c’est sans aucun doute les articles de Chambers qui ont été traduits dans la première phase du travail encyclopédique (1745 et 1746, vraisemblablement encore aussi au début de 1747) et qui constitue ce « rouleau de papiers » distribué aux « collègues » encyclopédistes « qu’il ne s’agissait que de revoir, corriger, augmenter » ainsi que le dit Diderot (ENCYCLOPEDIE, t. V, p. 644v). Dans la mesure où le travail de Mallet fut très largement un travail de compilation, on pourrait se poser la question de savoir si les chiffres concernant le nombre d’articles « refaits, retouchés ou conservés » concerne seulement ceux tirés de la traduction de la Cyclopædia ou si des articles issus d’autres ouvrages dépecés par l’abbé pourraient aussi être dits « refaits, retouchés ou conservés ». On peut apporter une réponse à cette question en considérant les articles dédiés aux « Parties du commerce ». Dans ce domaine, le travail de Mallet a essentiellement consisté à extraire ses articles du Dictionnaire de Commerce de Savary. Or sur l’État du 10 mars 1749, l’essentiel des articles des « parties du commerce » sont réputés « neufs » (654 sur 750). Il faut donc penser que cette catégorie des « articles refaits, retouchés ou conservés » concernent exclusivement les articles tirés du Chambers, un maigre héritage dans le cas particulier des « parties du commerce » mais majoritaire dans tous les autres domaines.

Une autre mention concerne sans doute la révision du Chambers. Mallet écrit, en effet, sous son total général : « dont il n’y en a pas cinq cent conservés en entier ». Il est difficile d’interpréter ce commentaire si on ne le rapporte pas au travail réalisé à partir du « rouleau » confié à Mallet. Ce que précise sans doute ici Mallet, c’est que sur les 3212 articles issus de la traduction du dictionnaire anglais qu’il a revus et intégrés à sa contribution (il en a aussi possiblement supprimé, ce qui ne laisserait pas de trace dans son compte), il y en a moins de 500 qu’il a laissé intacts sans rien leur retrancher ni rien leur ajouter [26].

On connait l’importance du Chambers dans l’histoire de l’Encyclopédie, qui ne devait être initialement rien d’autre qu’une traduction du dictionnaire anglais (avec de rares interventions). Les initiateurs de ce premier projet, Mills et Sellius, ayant abandonné l’entreprise après les violents heurts de Mills avec Le Breton durant l’été 1745. La traduction n’en continua pas moins son cours et elle occupa les encyclopédistes durant toute l’année 1746 et encore un peu au début de 1747. Quand l’abbé De Gua prit la tête de l’Encyclopédie, la place de la traduction restait centrale mais les ajouts et corrections devinrent systématiques (dans son Mémoire circulaire l’abbé chiffrait ainsi la part des ajouts à fournir à la masse des « papiers reçus » par les collaborateurs : ils étaient invités à augmenter la matière idéalement de 25%, en ne descendant pas en dessous d’un seuil de 16% et ne dépassant pas celui de 50% – du moins sans consultation de l’abbé – sauf dans le domaine des arts où 50% d’augmentation était considéré comme un minimum [27]). Le document de la main de l’abbé Mallet témoigne que la part du Chambers continua à baisser dans les années 1747-1749. 41% des articles dans cette partie de la contribution de Mallet lui échappe totalement. 59% lui reste cependant lié, moins de 15% d’entre eux entrant sans modification dans le dictionnaire. L’importance du Chambers continua ensuite de baisser, on le sait, les éditeurs se rendant compte de certains défauts majeurs de l’ouvrage [28]. L’État du 10 mars 1749 montre qu’entre 1747 et 1749, nous sommes encore dans une phase intermédiaire de ce processus de désaffection qui fut donc très progressif. Diderot et D’Alembert n’ont pas abandonné, bien sûr, du jour au lendemain cette référence qui continuera à peser tout au long de l’Encyclopédie. Ce que nous observons ici est, du reste, très similaire à ce que Remi Franckowiak a pu montrer concernant les articles de Malouin dans une étude extrêmement approfondie sur le sujet. Bien que la taille des deux contributions soit sans commune mesure, on relève beaucoup de points communs liés sans doute à une chronologie très similaire [29].

Autre élément auquel il faut prêter la plus grande attention : les dates figurant sur cet État, le 23 novembre 1747 et le 10 mars 1749. La première indique sans risque d’erreur que Mallet s’est mis au travail très rapidement, aussitôt après avoir reçu les premiers livres envoyés par les libraires apparemment. Quant à la seconde, elle doit être liée à notre sens au paiement effectué par les libraires le 11 mars 1749. On peut sans doute considérer que c’est justement pour être rémunéré que Mallet a établi cet Etat qui récapitule le travail accompli à cette date. Si on considère maintenant les émoluments de Mallet, on s’aperçoit que le total des sommes reçues jusqu’au 11 mars 1749 (le lendemain de la date portée sur l’Etat) ne constitue que 63% des sommes reçues jusqu’au mois d’avril 1750 [30] (nous ne comptons pas ici les deux derniers paiements de 1753 et 1755 qui demandent un traitement à part). Si l’on extrapole à partir de ces chiffres, il faut donc envisager 3576 articles de plus, qui auraient été rendus par Mallet pour l’ensemble de cette première phase, le total nous amenant aux alentours de 8658 articles… pas moins de 11,68% du nombre des articles de l’Encyclopédie! Il se trouve que cela correspond assez bien avec ce qu’on observe dans le volume I où les articles signés de Mallet constituent 10,64% du total des articles. Il suffirait de leur ajouter les articles non-signés mais qu’il faut lui attribuer en fonction du seul principe de consécution et on arriverait à un chiffre assez proche de ces 11,68%… Une autre vérification possible passe par le nombre d’articles concernant le commerce : plusieurs sondages à travers l’Encyclopédie nous font considérer que l’essentiel des 1321 articles anonymes du domaine sont de Mallet qui les a extraits du dictionnaire de Savary en procédant de manière toujours très semblable. Si on les ajoute aux 496 qui sont signés (G), on obtient un total de 1817 articles, plus du double de ceux mentionnés dans l’Etat du 10 mars 1749. Le total de 8658 articles rendus par Mallet paraît donc vraisemblable. Il faut cependant prendre bien garde que ce chiffre ne correspond pas au nombre d’articles de Mallet effectivement parus dans l’Encyclopédie, un nombre considérable de ceux qui lui avait été initialement confiés ont en effet été supprimés, remplacés ou remaniés de fond en comble par d’autres auteurs. Nous envisagerons dans notre étude plusieurs cas où Diderot intervient ainsi, mais il est loin d’être le seul encyclopédiste à en avoir usé de la sorte avec les articles de Mallet : Toussaint, Lenglet de Fresnoy, Boucher d’Argis, Marmontel ou Jaucourt traitèrent souvent de façon analogue le matériau fourni par Mallet.

B. Mallet et Diderot : exploration de la zone de recouvrement

B.1. Les cas avec double signature :

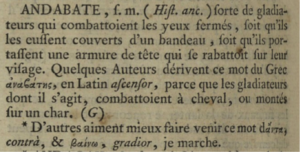

Un premier corpus plein d’intérêt pour étudier les interventions de Diderot sur une matière initiale préparée par Mallet est constitué par les 49 articles qui portent à la fois les deux signatures : le (G) de Mallet et l’astérisque de Diderot. L’étude s’avére assez complexe devant la diversité de cas à envisager. Nous ne trouvons en effet que 14 cas simples [31] où l’addition de l’éditeur de l’Encyclopédie apparaît clairement en fin d’article précédée de l’étoile après une première partie signée (G) comme pour l’article ANDABATE (Hist. Anc.), pour prendre un exemple court et peu chargé d’enjeux.

Il faut aussi tenir compte de 6 cas, où l’étoile a été portée par erreur, selon l’Avertissement du tome 1.

Dans les 29 autres cas, une étude plus approfondie s’avère nécessaire pour démêler la contribution de chacun, sans que l’on puisse du reste être assuré de parvenir à clarifier les choses à chaque fois.

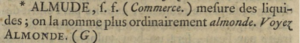

Dans 20 cas [32], l’article se présente avec une étoile devant la vedette et la signature (G) comme dans le cas d’ALMUDE ci-dessous.

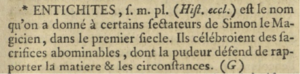

Sauf exception [33], la répartition des responsabilités est ici très difficile à établir. Du moins, la symbolique est cohérente si l’on envisage qu’il s’agit vraisemblablement d’articles de synthèse : en l’occurrence Diderot peut avoir retouché un article rédigé par Mallet ou utilisé un matériau laissé par l’abbé pour nourrir un de ses propres articles. On peut remarquer que cette double marque de signature à valeur globale se retrouve d’ailleurs plusieurs fois dans des domaines où les deux hommes ont œuvré simultanément, suite à une répartition des articles qui comportait vraisemblablement quelques chevauchements. C’est le cas par exemple pour plusieurs articles traitant de mesures comme ALMUDE, ANEGRAS, ASSARON et FORTIN, ou pour des articles liés à des « paroles magiques » comme ABRACADABRA ou CHARME. Notons que si ces doubles signatures peuvent renvoyer à l’addition de deux contributions. Un cas au moins se présente où l’intervention de Diderot a pu procéder par soustraction, l’article ENTICHITES :

Pour les articles restants, c’est le sens même des marques d’attribution qui fait problème. Dans le cas d’ASSIENTE ou ASSIENTO, l’étoile de Diderot précède la vedette et la lettre (G) clôt la majeure partie de l’article, ce qui ressemblerait aux 20 cas précédents si un dernier paragraphe n’était pas lui-même précédé de l’astérisque, ce qui renverrait plutôt à un ajout éditorial, l’ensemble devenant difficile à interpréter. Pour 5 autres articles (ABELIENS, AUTOCEPHALES, BOUCANIER, CALOYERS et ABAQUE en cours d’édition pour l’ENCCRE) l’astérisque n’est pas placé avant la vedette mais précède le dernier paragraphe (dans un cas les deux derniers paragraphes) lui-même terminé par (G). Là aussi la signalétique est bien difficile à comprendre. L’article ABREGÉ se rapproche de ces cas, si ce n’est qu’une partie signée (F), la marque de Du Marsais, conclut en outre l’article. L’article BAINS est plus complexe encore : une première séquence se termine par la lettre (G), un deuxième commence par l’astérisque et se termine par (G), une troisième enfin commence, elle aussi, avec l’étoile et se conclut par la lettre de Blondel, le (P). Dans tous ces cas, la répartition des marques d’attributions n’a guère de clarté et empêche une compréhension aisée des processus à l’œuvre. Le nombre important d’articles corrigés par Errata oblige d’ailleurs à envisager la possibilité d’autres confusions non relevées.

Cette rapide étude des 49 articles avec double signatures pourra être approfondie. Le cas d’ABAQUE en cours d’édition par Alain Bernard, Catherine Darley et Huiyi Wu laisse penser que l’on peut parvenir même dans des cas apparemment opaques à des hypothèses relativement robustes. Il est cependant suffisant pour nous, à ce stade, de faire quelques remarques et d’observer notamment que les procédés utilisés par Diderot pour intervenir sur la contribution de Mallet furent très divers. Le philosophe en a usé de manière très peu systématique, ce qui ne surprend guère, les marques d’attribution étant fournies au lecteur de manière peu cohérente. Dans ce contexte, nous ne disposons donc pas de repères vraiment stables.

La ventilation par volume de ces 49 articles est remarquable avec un premier volume sur-représenté et une présence largement concentrée sur la première partie de l’Encyclopédie.

Répartition par volume des articles avec la double signature

| Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 | Vol. 7 | Vol. 8 | Vol. suivants |

| 26 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |

Elle ne doit cependant pas exagérément surprendre si l’on considère qu’elle est la résultante logique de la répartition des articles signés respectivement par Mallet et par Diderot marquée par le même déséquilibre.

Répartition par volume des articles avec la signature de Mallet

| Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 | Vol. 7 | Vol. 8 | Vol. 9 | Vol. suivants |

| 561 | 413 | 169 | 334 | 209 | 145 | 126 | 118 | 23 | 80 |

Répartition par volume des articles avec la signature de Diderot

| Vol. 1 | Vol. 2 | Vol. 3 | Vol. 4 | Vol. 5 | Vol. 6 | Vol. 7 | Vol. 8 | Vol. 9 | Vol. suivants |

| 1953 | 1514 | 464 | 402 | 362 | 199 | 330 | 395 | 18 | 1 |

Or dans les deux cas, il n’y a aucune raison de penser que la baisse du nombre d’articles signés corresponde à une baisse analogue du nombre d’articles effectivement réalisés. Il n’est pas impossible que la proportion ait légèrement variée (voire sans doute un peu baissée avec le temps à mesure que la contribution de Jaucourt prenait de plus en plus de place) mais le plus probable est qu’elle soit restée abondante dans tous les volumes.

La proportion d’articles de Mallet sur lesquels Diderot est intervenue doit donc, elle aussi, être relativement constante. Si l’on se base sur les chiffres fournis par les deux premiers volumes, on pourrait envisager un nombre de 323 articles concernés (pour 49 repérés grâce à la double signature). Tout cela ne fournit évidemment qu’un ordre de grandeur impossible à vérifier mais c’est bien avec de tels chiffres en tête qu’il faut pénétrer dans la partie de l’Encyclopédie où les signatures ne peuvent plus nous servir de guide.

B.2. Trois exemples plus ou moins complexes pris dans la deuxième partie de l’Encyclopédie

B.2.1. PARTICIPER

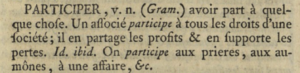

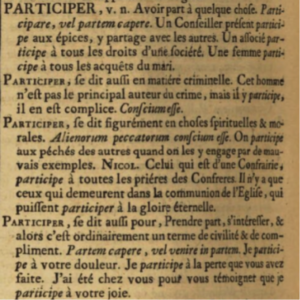

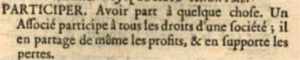

Ce n’est pas pour son importance intrinsèque, très faible, que le cas de l’article PARTICIPER en grammaire est intéressant à considérer mais parce qu’il offre un exemple assez simple d’une utilisation peut-être inattendue de la contribution de Mallet par Diderot. Voilà l’article qui fait partie de ceux que Marie Leca a attribué à Diderot :

Une anomalie nous a mis la puce à l’oreille. Quel peut bien être en effet le sens de l’abréviation « Id. Ibid. » au milieu de l’article ?

Mais évoquons d’abord l’attribution de cet article à Diderot. Elle se fonde sur la relation étroite avec le dictionnaire de Trévoux, qui a servi de source à Diderot ici comme dans beaucoup d’article de grammaire et selon les modalités habituelles décrites par Marie Leca-Tsiomis. Pour permettre la comparaison, voici la série d’articles dans laquelle Diderot a pioché :

Sauf que, si on ouvre maintenant le Dictionnaire universel de Commerce de Savary, on s’aperçoit que les deux premières phrases de l’article de l’Encyclopédie viennent en fait plus précisément de cet ouvrage :

La présence de l’abréviation « Id. ibid » devient alors explicable si on s’avise que l’on retrouve aussi le Savary comme source des trois articles précédents PARTICIPER : PARTICIPE, en termes de finance ; PARTICIPE, en terme de commerce de mer et PARTICIPE dans le commerce, ce qui est explicitement précisé à la fin du dernier article.

Or on sait que c’est Mallet qui a dépouillé le dictionnaire de Savary que les libraires associés lui ont envoyé le 18 septembre 1748.

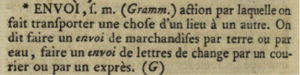

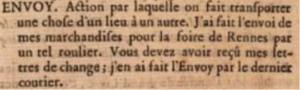

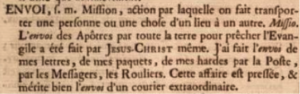

On comprend alors la confection de cet article dans lequel Diderot a fondu le produit de son propre travail à partir du Trévoux et celui de Mallet à partir du Savary, ce qui était favorisé par le fait que dans ce cas le Trévoux lui-même dérive, semble-t-il, du Savary. L’article ENVOI (Grammaire) avec double signature présentait un cas très proche dans lequel Diderot a transformé un article de commerce typique de Mallet (tout vient ici de Savary) en article de grammaire, mais sans interférence du Trévoux qui ne joue aucun rôle en l’occurrence [34].

L’article PARTICIPER révèle une couche de Mallet sous celle de Diderot, couche ultra-fine ici. On a un nouvel exemple qui élargit la multiplicité des procédés envisageables pour intégrer la contribution de Mallet dans l’Encyclopédie.

En termes d’attribution, on peut considérer que l’article est de Mallet et Diderot si on veut faire ressortir son mode de composition et procéder comme pour l’article ENVOI ou l’attribuer seulement à Diderot si on privilégie le responsable de son état final. Voilà un beau dilemme à trancher pour le comité d’attribution de l’ENCCRE.

B. 2. 2. L’article PACIFICATION

Avec l’article PACIFICATION, nous avons le cas d’un autre article non signé qu’il faut attribuer à Diderot, avec une présence initiale de Mallet. L’article a en effet d’abord été rédigé par l’abbé d’une manière excessivement orthodoxe avant que Diderot n’intervienne au tout dernier moment (et même un peu après) pour réécrire un article qu’il a jugé finalement insupportable : on ne fera pas l’apologie de la révocation de l’Edit de Nantes dans l’Encyclopédie !

On connaît cette intervention de dernière minute par grand hasard. Certains exemplaires de l’Encyclopédie permettent en effet de connaître la version primitive de l’article écrit par Mallet. Il s’agit d’exemplaires composites tardivement mis en vente par Panckoucke après février 1776 qui associent : 1) les trois premiers volumes tels qu’ils furent réimprimés par Le Breton en 1769-1770 pour Panckoucke et Desaint avant d’être confisqués par la police au début de l’année 1770 et séquestrés à la Bastille jusqu’en février 1776 (c’est nécessairement après cette date que ce jeu hétéroclite de l’Encyclopédie a pu être diffusée) ; 2) une contrefaçon des volumes IV à VII réalisée par les soins de Panckoucke sur laquelle on manque d’informations et 3) des exemplaires des 10 derniers volumes acquis par le même Panckoucke auprès des libraires associés de l’Encyclopédie qui lui en vendirent 600 environ qui leur restaient sur les bras après la fin de l’entreprise. Or, dans ces exemplaires des dix derniers volumes, certaines pages (au moins un cahier) ne correspondent pas à la version de l’Encyclopédie dûment rectifiée. Quand Diderot demanda à l’imprimeur de refaire le cahier où figure l’article PACIFICATION, une première impression des feuilles avait déjà été lancée. Les libraires associés écartèrent ces pages de leurs propres exemplaires de l’Encyclopédie mais ils les conservèrent par devers eux et quand Panckoucke leur acheta, bien plus tard, les 600 exemplaires déjà évoqués, s’y trouvaient les pages du volume XI initialement imprimées et non la version corrigée.

La découverte de ce cahier dépareillé a été faite par Richard Schwab qui eut le grand mérite de trouver cette aiguille dans la meule de foin représentée par l’exemplaire de l’Encyclopédie de la bibliothèque de l’Université de Riverside en Californie, un de ceux que Panckoucke diffusa après 1776 (et que Schwab a décrit le premier) [35]. Une fois identifiée l’existence d’une version initiale de l’article PACIFICATION signée par Mallet, encore fallait-il attribuer à quelqu’un d’autre les modifications qui avaient renversé le sens de l’article PACIFICATION tel qu’il parut à la fin de l’année 1765. Sur ce plan, Schwab reste extrêmement prudent considérant que ce pouvait être Diderot, bien sûr, mais il estimait aussi que le propos pouvait aussi avoir été celui de bien d’autres encyclopédistes partageant avec Diderot la condamnation de la révocation de l’édit de Nantes, au premier rang desquels naturellement Jaucourt [36].

Nous pouvons désormais être plus affirmatifs que lui. D’abord, parce que le renversement de l’article PACIFICATION entraîna une autre modification devenue nécessaire dans un autre article. Or cet article fait partie de ceux que Marie Leca-Tsiomis vient d’attribuer à Diderot. À la lecture de l’article PACIFICATION de Mallet, Diderot avait trouvé immédiatement indispensable de préparer un contre-feu qu’il établit deux articles plus loin à l’article PACIFIQUE, dans lequel on pouvait initialement lire :

PACIFIQUE, adj. (Gram.) qui aime la paix. On dit ce fut un prince pacifique. Le Christ dit bienheureux les pacifiques, parce qu’ils seront appelés enfants de Dieu. Voilà un titre auquel l’auteur de l’art. PACIFICATION doit renoncer.

Mais à la réflexion, cette batterie lui sembla sans doute trop faible et il décida de réécrire plutôt l’article PACIFICATION. La remarque de l’article PACIFIQUE devenait ipso facto hors de propos. C’est l’abbé Novi de Caveirac que Diderot décida alors de viser dans le petit article de grammaire, sans trop s’écarter de la thématique. Ce dernier avait commis, en 1758, une Apologie de Louis XIV et de son Conseil, sur la révocation de l’Édit de Nantes qui avait scandalisé tous les esprits éclairés. On lirait donc désormais à l’article PACIFIQUE :

Le Christ dit bienheureux les pacifiques, parce qu’ils seront appelés enfants de Dieu. Voilà un titre auquel l’auteur de l’apologie de la révocation de l’édit de Nantes doit renoncer.

On n’imagine personne d’autre que Diderot lui-même pour corriger ainsi ses propres articles.

Un autre argument rend l’attribution de PACIFICATION à Diderot absolument certaine, c’est le tempo de l’intervention. Dans la mesure où le tirage du cahier concerné avait commencé, cela signifie que l’étape de la relecture des deuxièmes épreuves était déjà passée. Or on sait, les épreuves conservées dans le « dix-huitième » volume confectionnée par Le Breton l’attestent sans qu’il ne se présente aucune exception [37] ; on sait que c’est Diderot qui signait systématiquement le bon à tirer après cette deuxième relecture, enchaîné à son rôle « d’éditeur manœuvre », comme dit Grimm [38]. Ici comme ailleurs, ce ne pouvait être que Diderot qui avait donné le signal de la première impression, sauf que, visiblement il se ravisa. Et, bien sûr, il était là aussi le seul à pouvoir le faire, ce dont il ne dût guère abuser d’ailleurs, les délais seraient vite devenus infernaux s’il l’avait fait (voyez ce qu’en dit Brulé à l’article EPREUVE [39]). On peut dater la séquence avec une certaine précision : ce fut nécessairement quelques jours avant la fin de l’impression du 11e volume qu’il faut situer entre le 8 novembre 1763 et le 8 février 1764 [40].

Avant d’envisager le propos de l’article PACIFICATION, soulignons une contrainte à laquelle Diderot dut se plier. Pour ne pas bouleverser la mise en page, il lui fallait en effet faire des interventions qui ne modifient pas le gabarit de l’article. C’est un auteur-éditeur virtuose qui est à l’œuvre avec PACIFICATION.

Le plus simple pour ne pas déranger exagérément la taille de l’article est de ne pratiquer de modifications qu’avec parcimonie. C’est ce que fait Diderot dans les 5 premiers paragraphes dans lesquels Mallet déroulait la chronologie des traités de pacification antérieurs à l’édit de Nantes. Diderot n’intervient que deux fois. Une première fois au troisième paragraphe pour effacer une mise en cause directe des Protestants. Mallet écrivait :

François I. et Henri II. avaient rendu des édits très sévères contre ceux qui feraient profession des nouvelles opinions de Luther et de Calvin. Charles IX. en 1561 suivit à cet égard les traces de ses prédécesseurs ; mais les Prétendus Réformés se soulevant de toutes parts, ce prince fut obligé au mois de Janvier 1562, de révoquer son premier édit… [nous soulignons]

Diderot écrit quant à lui :

François I. et Henri II. avaient rendu des édits très sévères contre ceux qui feraient profession des nouvelles opinions de Luther et de Calvin. Charles IX. en 1561 suivit à cet égard les traces de ses prédécesseurs ; mais les hommes souffriront toujours impatiemment qu’on les gène sur un objet, dont ils croyent ne devoir compte qu’à Dieu ; aussi le prince fut-il obligé au mois de Janvier 1562, de révoquer son premier édit… [nous soulignons]

Et au 4e paragraphe, il efface de nouveau une mention des « Protestants remuant de toutes parts ».

À partir du 6e paragraphe, quand arrive la question de la révocation de l’édit de Nantes proprement dite, il n’est plus question d’opérer par légères retouches. Tout le propos de Mallet doit être remplacé et minutieusement renversé. Pour Mallet, l’ensemble des plaintes des Protestants sont infondées :

Le grief qu’ils ont les plus fait valoir, c’est qu’on avait violé à leur égard la foi des traités et des édits donnés et confirmés par tant de rois, et c’est ce que Bayle ne cesse de répéter dans ses lettres critiques sur l’histoire du calvinisme. Sans entrer ici dans la question si le prince a le droit ou non de ne point tolérer les sectes opposées à la religion dominante dans son état, je dis qu’à considérer la chose du côté de la politique et du gouvernement, tous les raisonnements faits contre la révocation de l’édit de Nantes portent à faux.

Par la suite, les raisonnements de Mallet entendent montrer que l’ensemble des édits de pacification (l’édit de Nantes y compris) ayant été « extorqués par la violence », il s’agit de conventions nulles. De ce développement unilatéral, Diderot prend l’exact contrepied :

Il est certain qu’on viola à l’égard des Protestants, la foi des traités et des édits donnés et confirmés par tant de rois ; et c’est ce que Bayle démontre sans réplique dans ses lettres critiques sur l’histoire du Calvinisme.

Tandis que les protestations des victimes de la décision de Louis XIV bafouées par Mallet ont naturellement droit à toute son empathie :

Les Protestants se sont plaints avec amertume de la révocation de l’édit de Nantes, et leurs plaintes ont été fortifiées de celles de tous les gens de bien Catholiques, qui tolèrent d’autant plus volontiers l’attachement d’un protestant à ses opinions, qu’ils auraient plus de peine à supporter qu’on les troublât dans la profession des leurs ; de celles de tous les philosophes, qui savent combien notre façon de penser religieuse dépend peu de nous, et qui prêchent sans cesse aux souverains la tolérance générale, et aux peuples l’amour et la concorde ; de celles de tous les bons politiques qui savent les pertes immenses que l’état a faites par cet édit de révocation, qui exila du royaume une infinité de familles, et envoya nos ouvriers et nos manufactures chez l’étranger.

La scandaleuse justification de la Révocation stimule en retour un éloge de la tolérance des plus fermes. Certes la présence de deux cultes opposés peut présenter des dangers pour l’État, reconnait Diderot, mais ce n’est pas « une raison pour exterminer les adhérents à l’un des deux ». Ne faudrait-il pas au contraire « affaiblir l’esprit de fanatisme, en favorisant tous les cultes indistinctement » ? Et Diderot d’imaginer une relation pacifique entre ces différents cultes tendant par émulation vers « la morale que la nature a gravée dans tous les cœurs ».

La conclusion de Diderot rectifie celle de Mallet. Celui-ci finissait ainsi :

Les premiers Chrétiens que les Calvinistes se sont tant piqués de retracer, mourraient en bénissant les empereurs payens, et ne leur arrachaient pas par la force des armes des édits favorables à la Religion [comprendre ici la Religion Prétendue Réformée pour utiliser la formulation des apologistes catholiques].

Diderot ajoute :

Si Les premiers Chrétiens mourraient en bénissant les empereurs payens, et ne leur arrachaient pas par la force des armes des édits favorables à la Religion, ils ne s’en plaignaient pas moins amèrement de la liberté qu’on leur ôtait, de servir Dieu selon la lumière de leur conscience. [nous soulignons]

Logiquement à l’issue de cet article qui a changé d’orientation à 180 degrés, la signature de Mallet disparaît. Nous avons là affaire à un cas de censure interne à l’Encyclopédie qui a, en fait, sans doute frappé d’autres fois la contribution de Mallet [41].

La colère de Diderot ne s’est d’ailleurs pas éteinte après les articles PACIFICATION et PACIFIQUE. L’article REFUGIES, que Naigeon lui a attribué, se situe dans leur exact prolongement, Diderot y met dans le même sac Novi de Caveyrac, Mallet et tous leurs émules justificateurs de la révocation de l’Édit de Nantes : « à la honte de notre siècle, écrit-il, il s’est trouvé de nos jours des hommes assez aveugles ou assez impudents pour justifier aux yeux de la politique et de la raison, la plus funeste démarche qu’ait jamais pu entreprendre le conseil d’un souverain. » (Enyclopédie, t. XIII, p. 907a) [42]

B.2.3. LIBERTÉ DE PENSER (Morale)

L’article Liberté de penser, (Morale.), au volume IX [43], nous fournit sans doute un des cas les plus complexes de l’Encyclopédie en termes d’attribution. Sous la signature du très orthodoxe abbé Mallet, on lit des choses curieusement contradictoires : à la fois une critique sévère et attendue (si l’on se fie à la signature) des partisans de la liberté de penser mais aussi des choses beaucoup plus étonnantes. Celle-ci, par exemple :

On ne peut nier qu’il n’y ait eu et qu’il n’y ait parmi les inconvaincus des hommes du premier mérite ; que leurs ouvrages ne montrent en cent endroits de l’esprit, du jugement, des connaissances ; qu’ils n’aient même servi la religion, en en décriant les véritables abus ; qu’ils n’aient forcé nos théologiens à devenir plus instruits et plus circonspects ; et qu’ils n’aient infiniment contribué à établir entre les hommes l’esprit sacré de paix et de tolérance.

Ainsi donc, on trouverait des hommes dotés des plus grandes qualités intellectuelles chez les incrédules ou plus exactement les « inconvaincus » – le mot a toute son importance comme on le verra – et leur intervention dans le débat aurait permis à la fois une heureuse réforme de l’Église et des habitudes des théologiens eux-mêmes, ainsi que l’établissement de l’esprit de paix et de tolérance dans la société, rien de moins. L’attribution de cet éloge outré des « inconvaincus » à l’abbé Mallet paraît un peu difficile à digérer [44]. Pour expliquer cette grande dissonance, il faut procéder à l’archéologie des différentes couches d’écriture qu’on peut identifier dans l’article. Nous partirons des strates les plus récentes avant de creuser vers les plus anciennes. Nous verrons au terme de nos investigations comment doit être interprétée la signature de l’article.

La part de Diderot

Les renvois

Il y a, en effet, du Diderot dans l’article Liberté de penser, (Morale.), de cela on ne peut pas douter. Son intervention perce à l’évidence dans les renvois placés en fin d’article vers les deux articles JESUS-CHRIST et INTOLERANCE qu’il avait rédigés peu avant pour le volume précédent (le volume VIII) [45] et qu’un rédacteur ayant travaillé seulement dans les premières années de l’Encyclopédie (que ce soit Mallet ou un autre) ne pouvait pas connaître et difficilement en prévoir la teneur. Le sujet de l’article INTOLERANCE avait certes des liens logiques avec la liberté de penser qui aurait justifié un renvoi préparé par anticipation, mais ce n’est pas le cas de l’article JESUS-CHRIST ; dans ce cas seul l’auteur de l’article lui-même pouvait savoir que ces liens existaient bel et bien autour d’une longue citation de Synesius [46]. INTOLERANCE et JESUS-CHRIST constituent du reste deux articles cardinaux de la contribution philosophique de Diderot [47] et leur présence sous forme de renvoi associe l’article Liberté de penser à une catégorie d’articles distinguée par Diderot [48]. Quoi qu’il en soit, ajouter des renvois à la fin d’un article est une intervention éditoriale courante dans l’Encyclopédie qui n’engage pas nécessairement une implication dans le corps de l’article. Mais ici Diderot ne s’est pas borné à cela.

Inconviction et inconvaincus

Comme Gerhardt Stenger l’a justement fait remarquer [49], l’article Liberté de penser se distingue aussi par l’usage d’un mot propre à Diderot (presque un néologisme comme on le verra) qui ne revient pas moins de six fois sous deux formes : inconviction et inconvaincu. L’usage de ce mot tout à fait remarquable mérite un développement particulier.

Dans l’article, il est employé pour remplacer d’autres termes présents dans la source principale (voir plus bas sur cette source), on peut donc relever les substituions opérées. En première occurrence, « inconviction » remplace « irreligion » ; nous n’avons pas repéré la source (si elle existe) de la deuxième occurrence du terme « inconviction » ; dans les deux occurrences suivantes qui figurent dans la même phrase, « les inconvaincus » remplacent « les libertins », puis « les jeunes inconvaincus », « les incrédules apprentifs » ; apparait ensuite une occurrence sans répondant dans la source (il s’agit d’un passage entièrement reformulé) ; dans le dernier cas, « les inconvaincus » remplacent, semble-t-il, les « professeurs d’irreligion ». Comme on peut le voir, l’utilisation du terme permet d’unifier des choses qui se présentent dispersées dans la source, d’autant que les expressions concurrentes sont plus rares dans l’article : « esprits forts » (une occurrence) « incrédules » (deux occurrences) et « impiété » (trois occurrences). Elle permet aussi d’éviter certaines formulations péjoratives. L’inconviction y gagne une consistance particulière.

Diderot avait auparavant utilisé le mot dans trois autres articles de l’Encyclopédie, tous à la lettre C : les articles CASUISTE [50], CYRENAIQUE (SECTE) [51] et surtout dans l’article CREDULITE où il en donne la définition. CREDULITE a l’allure d’un article de synonyme à la manière de l’abbé Girard mais il est doté d’une portée philosophique particulière. On y distingue le sens de trois mots proches : l’impiété, l’incrédulité et l’inconviction. Cette dernière représente une incroyance « de bonne foi » (Diderot ne craint pas l’expression) fondée sur un examen approfondi de la question alors que l’incrédulité est une forme d’incroyance plus spontanée, sincère mais adoptée sans que l’incrédule ait procédé à un examen suffisant pour appuyer son attitude sur un degré de certitude satisfaisant, quant à l’impiété c’est une incroyance de façade affectée par un hypocrite qui reste un croyant au « fond de son cœur ». On le voit, l’inconviction c’est aussi l’incroyance du philosophe. Dans la perspective chrétienne, c’est encore, selon Diderot, une incroyance qui ne serait pas blâmable. « On doit exiger de moi que je cherche la vérité, mais non que je la trouve », écrivait-il dans la 29e pensée philosophique [52].

Pour être complet, il faut dire que Morellet utilise aussi le mot, dans cette acception, dans l’article FOI (vol. VII, p. 19a). C’est le seul autre exemple dans l’Encyclopédie et on peut souligner qu’il est le fait d’un familier de Diderot qui fréquentait le philosophe notamment chez d’Holbach. Autre occurrence repérée dans l’entourage le plus proche de Diderot, Grimm l’utilise dans la livraison du 15 avril 1756 de sa Correspondance littéraire [53].

Il faut encore remarquer que Diderot écrivant à Rey, le 14 avril 1777 fait mention d’une « Bibliothèque des inconvaincus » qu’il se propose « d’ordonner » avant de mourir [54]. Le syntagme est peut-être marqué par le souvenir d’un assemblage de textes pour la plupart holbachiques paru en 1773 sous le titre de Bibliothèque du Bon sens (Jeroom Vercruysse fait du moins le rapprochement dans sa Bibliographie descriptive des imprimés du baron d’Holbach, Garnier, 2017, p. 145-146) mais il correspond en fait à un projet resté inabouti. A-t-il pu s’agir d’une mise en ordre de l’ensemble ou d’une partie des productions holbachiques ? Ce n’est pas impossible.

Quant au mot, Diderot en fut-il l’inventeur ? En 1760, La Religion vengée, le périodique du père Hubert Hayer, et de l’avocat Jean Soret, prétend que « ce terme n’est pas français » [55] et en 1787, il reste un « mot hasardé » pour Ferraud qui invoque deux exemples pouvant illustrer son emploi, l’un chez Servan, l’autre chez Caraccioli. Chez ces deux auteurs, l’emploi dérive cependant de l’article CREDULITE [56]. Même si le mot n’a pas fait florès, il est associé très étroitement à Diderot, qui est le seul à en avoir fourni une définition avant la Révolution (le mot prendra ensuite un autre sens). Il ne l’a cependant pas créé de toute pièce puisque on peut relever un seul et unique emploi antérieur (jusqu’à mieux informé) dans les Lettres à un amériquain sur l’histoire naturelle, générale et particulière de M. Buffon (Hambourg, 1751) de Le Large de Lignac qui évoque « les incrédules ou comme ils s’appellent les inconvaincus » (t. I, p. 3 ; autre occurrence, t. I, p. 5 : « mrs les inconvaincus »). C’est peut-être bien là que Diderot a trouvé le mot s’il a lu ce texte qui vise un de ses amis, Le Large de Lignac le disait toutefois déjà en usage chez « les inconvaincus » eux-mêmes.

Son utilisation dans Liberté de penser est une des fortes raisons d’attribuer l’article à Diderot.

La citation de Swift

Il y en a cependant d’autres au moins aussi fortes. On retrouve en effet dans l’article une citation du Conte du tonneau de Jonathan Swift qui figure aussi dans la traduction par Diderot de l’Essai sur le mérite et la vertu de Shaftesbury. La comparaison des trois versions (celle de la traduction initiale de 1721, celle présente dans le livre traduit par Diderot et celle de l’article Liberté de penser) permet d’établir que la version de l’article ne procède pas de la traduction initiale mais bien de celle insérée par Diderot dans le Discours préliminaire de l’Essai sur le mérite et la Vertu. Dans les deux cas, une phrase (la même) a été retirée de la citation et surtout l’on y trouve la même infidélité : L’Essai sur le mérite et la Vertu ainsi que l’article de l’Encyclopédie évoquent des auteurs « pourvus abondamment d’esprit et de syllogismes », alors que la traduction initiale parlait d’auteurs « pourvus abondamment de syllogismes et de traits d’esprit » [57].

Deux références aux Pensées philosophiques

On détecte enfin deux passages qui se rattachent directement aux Pensées philosophiques. Il ne s’agit pas de citations à proprement parler mais la parenté est absolument évidente. À la fin du premier paragraphe de l’article, on lit ainsi :

… telle est notre superstition, que nous croyons honorer Dieu par les entraves où nous mettons notre raison ; nous craignons de nous démasquer à nous-mêmes, et de nous surprendre dans l’erreur, comme si la vérité avait à redouter de paraître au grand jour

Ce qui ne manque pas de rappeler la 14e des Pensées philosophiques :

Un semi-scepticisme est la marque d’un esprit faible : il décèle un raisonneur pusillanime qui se laisse effrayer par les conséquences ; un superstitieux qui croit honorer son Dieu par les entraves où il met sa raison ; une espèce d’incrédule qui craint de se démasquer à lui-même ; car si la vérité n’a rien à perdre à l’examen, comme en est convaincu le semi-sceptique, que pense-t-il au fond de son âme de ces notions privilégiées qu’il appréhende de sonder, et qui sont placées dans un recoin de sa cervelle, comme dans un sanctuaire dont il n’ose approcher ?

Un peu plus loin dans l’article, on lit : « Je laisse ici à décider laquelle des deux est la plus déraisonnable et la plus injurieuse à la religion, ou de la superstition ou de l’impiété. »

Ce qui rentre en écho, de manière évidente, avec le célèbre début de la pensée XII, dans une formulation moins abrupte bien sûr : « Oui, je le soutiens ; la superstition est plus injurieuse à Dieu que l’athéisme. »

Ainsi, la présence de Diderot est très marquée : elle concerne son vocabulaire le plus spécifique, certains de ses articles de l’Encyclopédie importants, qu’ils soient déjà publiés ou encore inédits, et ses ouvrages, ceux passés devant la censure comme l’Essai sur le mérite et la vertu mais aussi les livres publiés clandestinement. Conséquence directe, le sens même de l’article prend un tour nettement diderotien. Une fois qu’on a identifié correctement les multiples signaux plus ou moins cachés que Diderot envoie au lecteur complice, on reconnaît les dispositifs de brouillage les plus fréquents à l’abri desquels Diderot et ses amis exprimèrent leur point-de-vue dans un contexte de grande contrainte, que ce soit dans les Pensées philosophiques dont la présence est particulièrement forte ici ou dans l’article UNITAIRES signé par Naigeon, par exemple. Les gages donnés à l’orthodoxie peuvent paraître solides (ils sont dans ces cas souvent exagérément ostensibles) mais ils sont en fait partout subtilement sabotés tandis que les pensées subversives apparaissent subrepticement mais entrainent tout le propos.

La première couche textuelle

Dans l’article Liberté de penser, cependant, on peut aussi détecter une autre main que celle de Diderot. Il y a bien une couche textuelle antérieure tout aussi manifestement discernable sur laquelle Diderot est intervenu. La signature (G) et certains traits orthodoxes pourraient nous orienter vers l’abbé Mallet mais beaucoup d’éléments plaident pour une toute autre attribution à un autre abbé de l’Encyclopédie : Claude Yvon.

Comme l’a bien montré Gerhardt Stenger, auquel notre étude est grandement redevable sur ce plan [58], l’article est pour l’essentiel constitué par un montage de citations [59]. Dans la mesure où l’on peut identifier une grande partie des sources utilisées et caractériser la façon dont elles ont été articulées, on pourra les rapprocher des habitudes en la matière de Mallet ou de celles d’Yvon et donc déterminer l’identité du responsable de la première couche.

Le Misanthrope de Van Effen

La principale source utilisée dans l’article, dont elle fournit le squelette, est Le Misanthrope de Juste Van Effen (1684-1735) [60], une source qui n’a pas été repérée jusqu’ici pour d’autres articles de l’Encyclopédie [61]. C’est ce texte qui procure l’introduction, la conclusion et beaucoup d’autres extraits de l’article, notamment le nœud autour duquel tout s’articule : une critique passablement hostile du Traité de la liberté de penser d’Anthony Collins. Présentons rapidement ce Misanthrope qui connut une certaine vogue dans les années 1740. Première adaptation continentale du Spectactor de Steele et Addisson, ce périodique hollandais parut d’abord comme une feuille volante avec une régularité hebdomadaire en 1711 et 1712, puis parallèlement dès 1712-1713 une première édition en volume fut publiée : « À La Haye, chez T. Johnson, Libraire Anglois ». Une « nouvelle édition revue et augmentée de plusieurs discours importants » parut toujours à La Haye en 1726, chez Jean Neaulme. Puis trois rééditions posthumes se succédèrent au début des années 1740 : la première en 1741, à Lausanne et Genève, chez Marc-Michel Bousquet et Comp. ; puis deux la même année, en 1742, à La Haye, chez Jean Neaulme et à Amsterdam, chez Hermann Uytwerf, les éditions de Lausanne (1741) et de La Haye (1742) présentant le même contenu que celle de 1726 [62]. Les citations empruntées par l’article de l’Encyclopédie se trouvent dans les discours XXXIII et XXXIV qui apparaissent en 1726 ; logiquement ils sont absents des parutions de 1711-1713, leur sujet étant la réfutation de l’ouvrage de Collins, A Discourse of Free-Thinking paru en 1713, puis traduit en français dès 1714 sous le titre de Discours sur la liberté de penser. Le texte semble identique pour ces deux discours dans toutes les éditions à partir de 1726. On ne peut donc savoir qu’elle est celle que l’encyclopédiste a consultée. Quoi qu’il en soit, il faut souligner que c’est une source protestante que l’auteur de l’article Liberté de penser a sollicité. L’abbé Mallet malgré son anti-protestantisme virulent peut aussi à l’occasion citer des auteurs protestants mais le fait est beaucoup plus répandu chez l’abbé Yvon qui a même théorisé cette démarche comme il s’en explique dans son Histoire de la religion (Paris, Valade, 1785) [63]. Il faut aussi remarquer que l’agressivité contre les « esprits forts » est bien plus intense dans la source que dans l’Encyclopédie, l’intervention de Diderot a pu jouer ici mais un premier lissage paraît antérieur.

Les autres sources : Houtteville, Locke, Toussaint et les Nouvelles libertés de penser

Parmi les autres sources utilisées par le rédacteur de l’article, une seule est parfaitement orthodoxe, et même d’une orthodoxie rigide : La Religion chrétienne prouvée par les faits de Claude François Houtteville publiée d’abord en 1722 et rééditée en 1740. Les autres le sont infiniment moins puisqu’il s’agit de l’Essai philosophique concernant l’entendement humain (1690, 1700 pour la traduction) de John Locke et de deux ouvrages clandestins beaucoup plus récents : Les Nouvelles Libertés de penser (1743) et Les Mœurs de Toussaint (1748). À l’exception de celui d’Houtteville, ce sont des ouvrages que Mallet ne risque pas de citer [64].

En revanche, ces sources ont toutes été utilisées dans des articles de Claude Yvon et certaines – c’est important de le noter – dans la partie de l’article LIBERTÉ (Morale) qu’il faut lui attribuer. L’ouvrage d’Houtteville figure ainsi parmi celles de l’article POLYTHEISME (Métaphysiq.) repérées par Laura Nicoli[64b]. Le cas des Mœurs de Toussaint est du plus grand intérêt car la présence de cet ouvrage dans les articles d’Yvon n’a jamais été repérée à notre connaissance. Or elle est assez importante et constitue sans doute un trait caractéristique de la contribution d’Yvon. Dans l’article AMOUR ou plus exactement dans la série d’articles AMOUR, Yvon a en effet inséré de longs passages des Mœurs : les sous-articles AMOUR DES SEXES, AMOUR CONJUGAL et AMOUR PATERNEL sont essentiellement alimentés par le livre de Toussaint (intégralement dans le cas d’AMOUR PATERNEL) sans que rien ne le signale bien sûr. Or faire passer ainsi dans l’Encyclopédie, comme en contrebande, des passages de ce livre interdit ayant fait scandale trois ans auparavant n’a rien d’un geste anodin. D’Alembert inséra de même, au premier volume encore, toute une partie de la Lettre sur les aveugles de Diderot dans l’article AVEUGLE [65]. Dans les deux cas, s’instaure là un jeu malicieux avec la censure mais il s’agit aussi, très vraisemblablement, d’un geste de complicité amicale. La présence du passage des Mœurs est donc un fort indice pour identifier Yvon[66].

La présence de Locke est probante elle aussi, même si, bien sûr, le recours à cette référence est beaucoup moins original, étant donné la large diffusion de la pensée du philosophe anglais. Pour nous en tenir aux articles signés et aux mentions explicites de Locke, on remarque la présence du nom du philosophe anglais dans trois articles signés par Yvon (sur 46) mais dans aucun signés de Mallet (sur 2178), ce qui est assez logique si on se souvient des lignes que l’abbé lui consacre dans l’Essai sur l’étude des Belles-Lettres : « Locke est heureux dans quelques articles, mais tantôt diffus, tantôt obscur, et quelquefois extrêmement dangereux » (p. 218).

Le recours au recueil clandestin des Nouvelles libertés de penser paru en 1743 est encore plus décisif. L’idée que Mallet puisse avoir pioché dans ce livre sulfureux paraît plus qu’improbable alors qu’Yvon l’utilise volontiers et notamment dans la part de l’article LIBERTÉ qui lui revient (plus tard, il le citera aussi nommément dans son Histoire de la religion en 1785).

Pour ce qui concerne les sources, tout pointe donc vers Yvon et exclut Mallet.

Liberté de penser et LIBERTÉ

D’autres éléments vont dans le même sens et d’abord le lien entre les deux articles, Liberté de penser et LIBERTÉ, renforcé par l’utilisation d’une source identique, rare et sulfureuse, les Nouvelles libertés de penser, que nous venons d’évoquer. Pourvus du même désignant, les deux articles devaient vraisemblablement se succéder initialement dans l’Encyclopédie avant l’insertion de trois articles de Jaucourt. Or depuis Franco Venturi, on sait que l’article LIBERTÉ est au moins en partie d’Yvon qui l’a partiellement reproduit dans son Histoire de la religion en 1785. Les affinités entre ces deux articles font penser qu’il est assez probable que leur première couche rédactionnelle ait été rédigée par le même auteur et vraisemblablement dans une même séquence, ce qui correspond exactement à ce qu’on peut savoir de l’activité d’Yvon pour l’Encyclopédie qui se concentre sur une période relativement resserrée [67].

Marqueterie dans le style d’Yvon

La structure initiale de l’article Liberté de penser – du moins telle qu’on peut la reconstituer – correspond, elle aussi, très bien aux habitudes d’Yvon (et pas du tout à celle de Mallet). La première mouture de l’article semble être en effet le résultat d’un collage d’extraits assez sophistiqué sur le plan technique avec réagencement de l’ordre des citations et multiplication des sources sollicitées, sans que celle-ci soient explicitement indiquées. Des articles comme l’article AMOUR ou les deux articles ATHÉES et ATHÉISME édités sur l’ENCCRE par Sylviane Albertan-Coppola présentent des caractéristiques très similaires. Yvon pratique un art d’écrire très singulier, virtuose, qui s’apparente un peu au genre du centon en poésie. Il a aussi l’habitude de dissimuler ses sources (ce qui lui valut des accusations de plagiat récurrentes) alors qu’au contraire souvent Mallet les énumère en fin d’article.

Dans la ligne religieuse d’Yvon

Enfin, et ce n’est pas le moindre, le propos de la première mouture de l’article semble parfaitement aligné avec les positions connues d’Yvon. Yvon est, indéniablement, un penseur catholique qui revendique son orthodoxie – malgré ses louvoiements et multiples retournements de veste, il ne variera pas sur ce point – mais c’est aussi un esprit ouvert et même curieux des nouveautés philosophiques les plus audacieuses, qui ne recule pas devant la confrontation avec les textes sulfureux, qu’ils soient d’origine protestante, déiste ou athée, qui pense même que la pensée catholique doit précisément se frotter à ces adversaires pour se perfectionner (ou peut-être pour rester à la page, a-t-on envie d’ajouter). Ce n’est manifestement pas le cas de Mallet qui utilise des sources beaucoup plus conventionnelles, souvent plus anciennes et qui semble ne se soucier d’actualités que dans des domaines infiniment moins risqués sur le plan de la doctrine comme les sciences ou les recherches historiques.

L’attribution

Pour conclure sur cette question de l’attribution, on distingue donc nettement l’existence de deux couches d’écriture : une couche initiale élaborée par Yvon et une couche rectificative de la main de Diderot. Dans le détail, il est quelquefois difficile de trancher pour telle ou telle phrase, plus encore pour tel ou tel mot, mais cette partition rend très bien compte des deux pôles opposés identifiés dans un article qui alterne condamnations formelles des « inconvaincus » et apologie de la liberté de penser. Quand on approfondit, on voit comme les éléments orthodoxes sont subtilement sabotés au contraire des éléments subversifs toujours pleins de force malgré la dissimulation qui leur est imposée. On retrouve là un dispositif typique de Diderot depuis au moins les Pensées philosophiques dont les échos sont d’ailleurs forts dans l’article comme on l’a vu. Il faut remarquer aussi que la manière d’écrire propre à Yvon se prête parfaitement à un gauchissement tel que le pratique ici Diderot. Yvon, en effet, malgré son orthodoxie (ou du moins malgré son ambition de rester orthodoxe puisqu’il sera souvent attaqué sur ce plan par des théologiens vraiment rigoristes) laisse toujours une place importante à l’exposé des conceptions des esprits forts ou autres incrédules qu’il réfute. Dans ce débat, il n’est pas difficile à Diderot d’intervenir en pesant sur l’un des plateaux de la balance. Du reste, dans l’Encyclopédie, Diderot pratique sur une grande échelle ce genre d’intervention. Les lecteurs de Marie Leca-Tsiomis connaissent bien sa façon de traiter la matière qu’il tire du dictionnaire de Trévoux et son travail à partir de l’Historia critica philosophiæ de Brucker n’est pas d’une nature très différente.

Dans le cas de Liberté de penser, l’équilibre reste très subtil entre les positions antagonistes simultanément exprimées et il est assez facile de passer à côté de l’ironie qui oriente la lecture dans un sens subversif mais il est évident une fois qu’on l’a perçue.

Comment interpréter la signature Mallet dans ce cadre ?

On ne peut jamais exclure ici comme ailleurs dans l’Encyclopédie la possibilité d’une coquille mais ce n’est pas le plus probable, d’autant que la signature de Mallet (comme celle de Diderot d’ailleurs) est devenue résiduelle dans ce volume IX et que celle d’Yvon a disparu depuis longtemps. Non, la signature de Mallet fonctionne ici plutôt comme un paravent, exactement comme celle de Boulanger à la fin de l’article VINGTIEME, Imposition par exemple. On doit remarquer du reste qu’avec Liberté de penser, un article centré sur un ouvrage de Collins, on se trouve exactement dans le domaine qui sera celui de la campagne holbachique et que le recours à des signatures allonymes sera justement un des procédés récurrents que d’Holbach et ses amis utiliseront pour protéger leur identité [68]. Quand on connaît les propos de Mallet sur le danger de la liberté de penser, celle d’expression anglaise en particulier, on ne doute pas non plus qu’une part d’ironie moqueuse rentre aussi dans l’intention de Diderot.

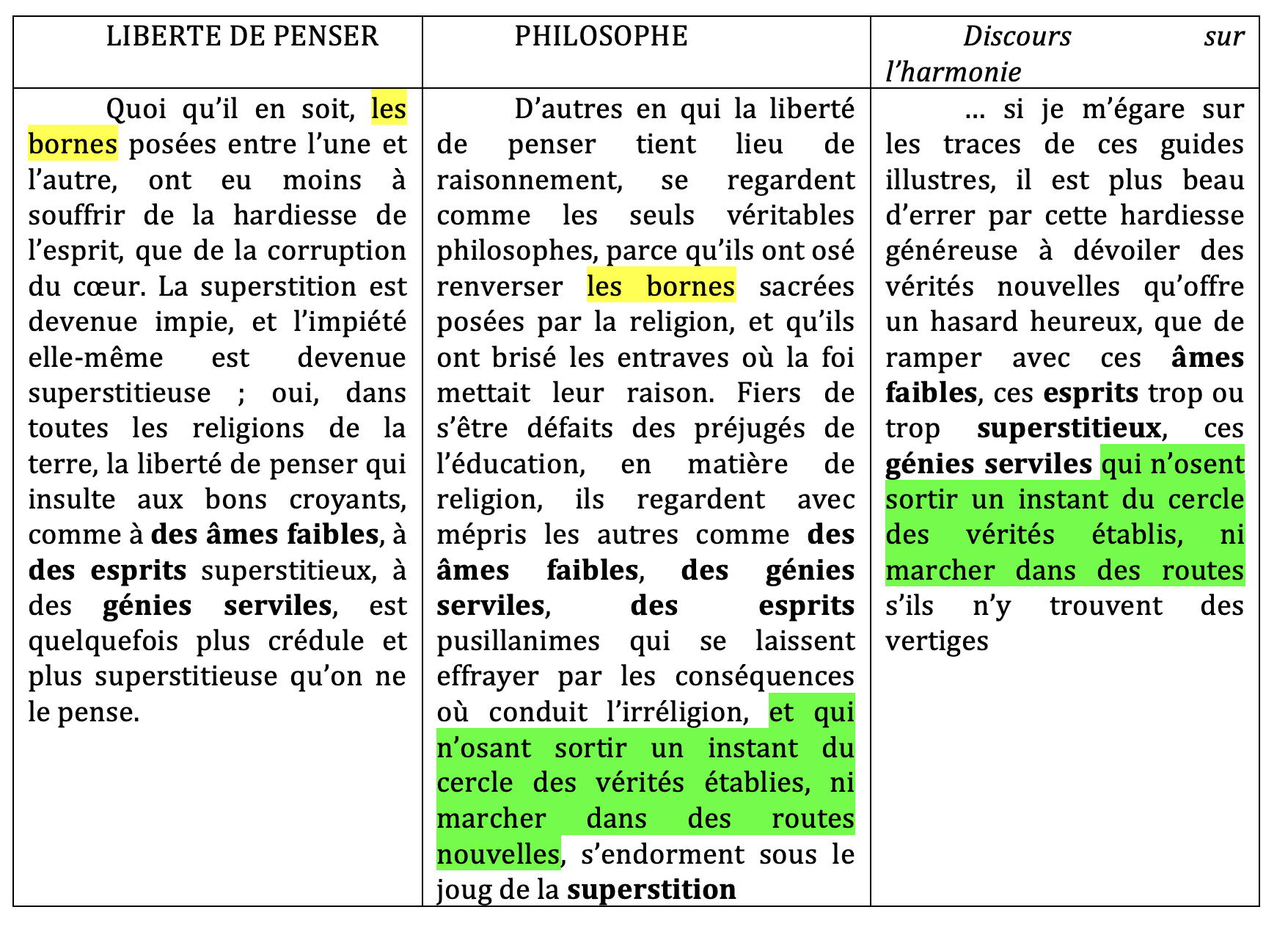

ANNEXE 1 – Les sources de l’article LIBERTÉ DE PENSER

Annexe 1 – Boussuge

ANNEXE 2 : où une courte formulation inspirée de Gresset, repérée par Gerhardt Stenger dans l’article LIBERTÉ DE PENSER, permet la résolution d’une des questions controversées de la bibliographie dix-huitièmiste : l’attribution de l’article PHILOSOPHE de l’Encyclopédie

Parmi les sources de l’article Liberté de penser que Gerhardt Stenger a détectées, une des plus imprévisibles est sans doute le Discours sur l’Harmonie de Gresset, texte qui n’a a priori aucun lien avec le sujet de l’article. Il est bien étonnant de constater que le rédacteur de l’article est allé puiser dans un tel texte.

On lit cette phrase dans l’article de l’Encyclopédie :

La superstition est devenue impie, et l’impiété elle-même est devenue superstitieuse ; oui, dans toutes les religions de la terre, la liberté de penser qui insulte aux bons croyants, comme à des âmes faibles, à des esprits superstitieux, à des génies serviles, est quelquefois plus crédule et plus superstitieuse qu’on ne le pense.

Les trois syntagmes que nous mettons en gras – « âmes faibles », « esprits superstitieux » et « génies serviles » – se trouvent aussi et dans le même ordre dans une phrase du Discours sur l’Harmonie :

… si je m’égare sur les traces de ces guides illustres [il s’agit de personnages de l’Antiquité comme Lycurge, Pythagore, Platon ou Aristote], il est plus beau d’errer par cette hardiesse généreuse à dévoiler des vérités nouvelles qu’offre un hasard heureux, que de ramper avec ces âmes faibles, ces esprits trop sages ou trop superstitieux, ces génies serviles qui n’osent sortir un instant du cercle des vérités établies, ni marcher dans des routes s’ils n’y trouvent des vestiges (Paris, Le Clerc, 1737, p. 45-46).

Le sujet de Gresset concerne bien l’innovation mais dans le domaine esthétique et nullement la « liberté de penser », c’est uniquement une formulation heureuse que le rédacteur de l’article Liberté de penser a pioché ici.